口臭対策をする上で、自身の「口臭の原因」を知ることは重要です。

ニオイを嗅いで口臭チェックをすることも大事ですが、口臭をなくすためには、「何が原因で口臭を引き起こしているのか」調べることが大切です。

今回の記事は、口臭の原因で考えられるものをご紹介しますので、ご参考にしてください。

口臭の原因がわからない

「自分の口臭の原因がわからない」という方に「歯科を受診しましたか?」とお聞きすると、歯周病特有の血なまぐさい臭いがするから歯科医院にかかったが、歯周病や虫歯が原因ではなかったとのことでした。

そのため、あちらこちらと歯科医院を回ったが、どこに行っても「軽い歯周病」で、悩むほどのひどい「ドブ臭」ではなかった。そういう患者さんがいますが、(口臭学会の専門用語を用いると)口臭で悩む人を「口臭症」や精神的な「自臭症」といいます。

原因が分からないからと言って、そのように心の問題だけで片付けられては、不安が増すばかりで納得できませんよね。

口臭の原因は歯磨き不足

口臭になるきっかけは、「歯磨き不足」によるものです。歯磨きをしているつもりでも、隙間の狭い歯間部や、歯周ポケット、また、歯並びが悪い場合には、磨き残しができてしまいます。

磨き残しによる歯垢は、24時間後には歯石になるため、虫歯や歯周病を引き起こし、結果的に口臭原因に。

虫歯になった後、治療をして銀歯や差し歯を装着しているからと言っても、年数が経つと、銀歯の中で神経が腐り2次カリエスになっていることがありますので、口臭を感じた時には歯科で検査を受けられることをお勧めします。

対策:歯磨きを効率よく行うには、電動歯ブラシがおすすめです。効果がある時間帯は、就寝前の歯磨きです。

口臭の原因は食べ物

にんにくやニラなどニオイの強い食べ物を食べると、口臭になると思われていますが、臭いのしない食べ物でも原因になることがあります。

舌苔の出来ている時に、牛乳など乳製品を摂ると、動物性のたんぱく質が嫌気性菌のエサになり鼻を突くような酸っぱい臭気を発生します。また、お酒などアルコール類は、口腔乾燥の誘因となるので、口臭が気になる場合は、アルコール類は控えたほうが良いです。

食事がトリガーとなるのは、口内の理由だけではありません。胃腸の消化に負担をかける食べ物も良くありません。

※胃腸に負担をかける食べ物…唐辛子など辛い食べ物、甘い饅頭など、塩辛い漬物など。

口臭の原因は舌

舌苔は口臭を発生させます。舌苔は細菌(嫌気性菌)の塊であるため、臭気を発生させるのですが、唾液量が少なくドライマウスの人が、舌苔ができやすくなります。

子どもの口臭で多いのは、口呼吸によって舌苔ができているケースが多いです。この場合は、鼻呼吸に変えるトレーニングが大事です。

対策:舌ケアのほかにも、ストレスをためないこと、適度な運動と栄養バランスを考慮した食事で胃腸を健康にすることが大切です。

口臭の原因は耳鼻科疾患

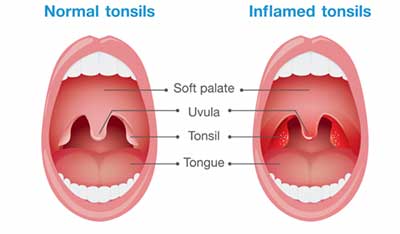

臭い玉(膿栓)が良く出来るとか、ドブのような臭いがする場合には、口蓋扁桃炎になっているかもしれません。扁桃は、免疫組織であるため、口から侵入してくる菌やウイルスと戦います。

免疫作用の結果として、喉に膿が付きます。この膿汁が臭いのですが、食べかすと固まると膿栓となります。

喉や鼻から口臭を感じる場合は、耳鼻咽喉科を受診するようにしましょう。

対策:こまめに水を飲むとかマスクの着用によって喉の乾燥を防ぐことが大切です。

口臭の原因は胃の不調

口臭の9割が口内に理由があると言われているので、胃が原因で口臭がしているケースは少ないです。また、腸内で発酵したガスは、肺から気管を通って出るので、直接口から出てくることはありません。

しかし、便秘や下痢などで細菌バランスが崩れて、腸内環境が悪化すると舌苔ができやすくなります。また、免疫の7割が腸で作られると言われているので、胃腸の調子が悪いと、口内炎に原因にもなり、間接的に口臭を引き起こすことになるので、注意が必要です。

対策:胃の弱い人は、たばこやお酒、辛い食べ物は避けた方がいいです。胃の調子が悪いときは、おかゆ、うどん、バナナなど胃に優しい食事を心がけましょう。