はじめに|「朝から臭う…」と感じたら読むチェックリスト

こんにちは、口腔ケアアンバサダー(社団法人 日本口腔ケア学会認定)の上林登です。

朝、お子さんの口から「なんだか変な臭いがする…」「もしかして病気?」と不安に思ったことはありませんか?子どもの口臭は大人よりも目立ちやすく、保護者の多くが「一時的なもの?」と悩みながらも、なかなか周囲に相談しづらいテーマです。

この記事では、子どもの口臭の主な原因や年齢別の特徴、家庭でできる対策や受診の目安を徹底解説します。読み進めることで、「うちの子は大丈夫?」という不安を解消し、今日から始められる口臭ケアのコツが分かります。

さらに、30秒でできるセルフチェックや、専門医に相談すべきケースも具体的に紹介します。 最初に、お子さんの様子に当てはまるチェックリストを使って、現状を把握しましょう。

子どもの口臭“3大原因”と年齢別特徴

子どもの口臭には様々な原因がありますが、特に多いのが「口腔内トラブル」「鼻・のどの疾患」「消化器・全身疾患」の3つです。加えて、口呼吸や睡眠習慣、ストレスの影響も見逃せません。

① 口腔内トラブル(虫歯・歯垢・舌苔)

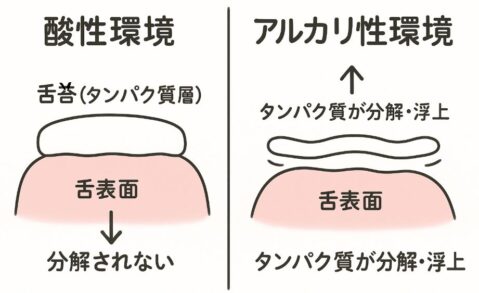

子どもの口臭で一番多いのが、お口の中の清掃不良によるものです。磨き残しの歯垢や虫歯、そして白く付着する舌苔(ぜったい)は、細菌が増殖しやすい環境を作り、独特の臭いを発生させます。特に「奥歯の生え替わり時期」や「仕上げ磨きが不十分なとき」は要注意です。

朝の口臭が強い場合、夜間に唾液が減り細菌が繁殖しやすくなるのが主な理由。保護者の仕上げ磨きや、子ども専用のフロス・舌ブラシを上手に使うことで、多くのケースは改善します。

② 鼻・のど疾患(副鼻腔炎・アデノイド・後鼻漏)

口臭の陰に、耳鼻科系のトラブルが隠れていることも少なくありません。例えば、慢性的な鼻づまりや副鼻腔炎、アデノイド肥大があると、口呼吸が習慣化し、お口の中が乾燥して臭いが発生します。

また、喉の奥に「膿栓(臭い玉)」や粘っこい痰が溜まりやすい子は、特有の口臭が出ることがあります。 「寝ている間に口を開けている」「朝、枕が唾液で濡れている」といった場合は、耳鼻科受診も視野に入れましょう。

③ 消化器・全身疾患(便秘・胃腸炎・糖・ケトン体)

子どもは大人よりも新陳代謝が活発な反面、消化機能が未熟なため、「便秘」や「胃腸炎」が口臭の原因になることも。特に「便臭」「甘酸っぱい臭い」「アセトン臭(ケトン体)」など、独特の臭いがする場合は消化器系や全身状態のチェックが必要です。

普段からお通じのリズムが乱れがちな子、食事の偏りや急な発熱があった場合は、小児科での相談もおすすめです。

④ 口呼吸・睡眠習慣・ストレスの影響

無意識のうちに「口で呼吸するクセ」がある子どもは、口の中が乾燥しやすく、細菌の繁殖が進みやすい傾向にあります。また、睡眠不足やストレスも唾液分泌を減らし、口臭が強くなる要因に。心身の健康管理も、子どもの口臭対策には欠かせません。

年齢別|主な原因と対策の早見表

子どもの年齢や発達段階によって、口臭の主な原因や対策法が少しずつ異なります。ここでは、年齢別に押さえておきたいポイントを表でまとめます。

| 年齢 | 主な原因 | チェックポイント | 推奨対策 |

|---|---|---|---|

| 3〜5歳 | 虫歯・歯垢・口呼吸 | 仕上げ磨き/寝息・鼻詰まり | 歯磨き強化/耳鼻科相談 |

| 6〜9歳 | 生え変わり・舌苔・便秘 | 舌の白さ/排便状況 | 舌ケア/腸活サポート |

| 10歳〜 | 思春期・ストレス・ホルモン | 生活リズム/情緒の変化 | ストレスケア/十分な睡眠 |

年齢ごとの変化を見逃さず、お子さんに合ったケアを心がけましょう。

30秒セルフチェック&スコアシート

ご家庭でできる簡単セルフチェックを紹介します。次の5つの質問に「はい・いいえ」で答えて、チェック数が多いほど受診や対策を考えましょう。

- 朝起きたとき、口の中がカラカラに乾いている

- 歯磨きや舌ケアが苦手で、食べかすが残っていることが多い

- 鼻づまりや口呼吸が続いている

- 便秘やお腹の不調をよく訴える

- ここ最近、生活リズムや気分の変化が気になる

3つ以上当てはまる場合は、「家庭ケア+医療機関でのチェック」をおすすめします。PDF版のスコアシートもご用意していますので、ぜひご活用ください。

家庭でできる7つの予防ケア

子どもの口臭を防ぐためには、毎日の小さな習慣がとても大切です。ここでは、家庭で取り入れやすい実践的な7つの予防ケアを解説します。

正しい歯磨き&フロス+舌ケア

歯磨きは毎食後を目安に、特に「夜の仕上げ磨き」を徹底しましょう。お子さん自身が磨いた後に、保護者が仕上げ磨きを行うことで、磨き残しや舌苔の蓄積をしっかり防げます。フロスや子ども専用の舌ブラシも効果的です。

鼻呼吸トレーニングと口テープ活用

口呼吸の癖がある場合は、寝る前に「鼻呼吸トレーニング」や「口閉じテープ」を活用しましょう。鼻が詰まっていないか定期的にチェックし、耳鼻科での相談もおすすめです。

水分・食物繊維・発酵食品で腸活

水分補給とバランスの良い食事は、お口とお腹の健康維持に直結します。特に便秘がちな子は、ヨーグルトや野菜、発酵食品を意識して摂りましょう。

ストレスケアと生活リズムの整え方

睡眠不足や日中のストレスも、口臭悪化の一因です。規則正しい生活リズムと、親子でリラックスできる時間を持つことが大切です。「今日はどんな一日だった?」と会話を増やすだけでも、心の安定につながります。

受診フローチャート|歯科?耳鼻科?小児科?

「家庭でのケアを続けても改善しない」「独特な臭いが強くなった」「体調の変化も見られる」――そんな時は、専門医の診断を受けましょう。でも、「歯医者?耳鼻科?それとも小児科?」と迷う方も多いはず。 そこで、迷わず行動できる簡単な受診フローチャートを用意しました。

- お口の中に虫歯・歯茎の腫れ・白い舌苔など、明らかなトラブルが見られる場合 → 歯科

- 鼻づまり・後鼻漏・いびきや寝ている間の口呼吸が続く場合 → 耳鼻科

- 便秘・腹痛・体重減少・糖尿病など、消化器や全身の症状が目立つ場合 → 小児科

どの科に行けばいいか分からない場合や、複数の症状が重なっている場合は、小児科からスタートし、必要に応じて専門科へ紹介してもらうのが安心です。

【体験談】7歳男児が便臭型口臭を克服したケース

ここでは、実際に「便のような臭い」で悩んでいた7歳男児のケースをご紹介します。

彼はもともと便秘がちで、朝になると独特な口臭を発していました。家族も「歯磨きしても治らない」と心配し、まず歯科を受診。しかし虫歯や歯肉炎は見つからず、最終的に小児科で相談することに。 小児科では「便秘による腸内環境の乱れ」が原因と判明し、生活リズムを整えたり、水分・食物繊維・発酵食品を増やすなど“腸活”を徹底。2週間ほどで口臭が和らぎ、表情も明るくなりました。

このように、口臭=お口だけの問題とは限らないこと、そして「家族が早めに気付き、複数の科と連携してケア」することが大切だと実感できます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 子どもの口臭は自然に治りますか?

A. 一時的な原因であれば自然に改善することもありますが、数日以上続く場合や臭いが強い場合は何らかの原因が隠れていることが多いです。セルフケアで改善しなければ、専門医へご相談ください。

Q2. 口臭が強いときは学校を休ませた方がいい?

A. 基本的に体調が良ければ登校して大丈夫です。ただし発熱や腹痛、全身症状があれば無理せず休みましょう。

Q3. 舌苔(ぜったい)はどうやって取ればいい?

A. 子ども専用の舌ブラシやガーゼで優しくケアしてください。強くこすりすぎると逆効果になるため、無理のない範囲で行いましょう。

Q4. どんな場合に受診が必要ですか?

A. 「強い臭いが数日続く」「口呼吸や鼻づまりが治らない」「体調不良もある」などの場合は、なるべく早く医療機関を受診してください。

Q5. 家庭でできる簡単な予防法は?

A. 歯磨きや舌ケア、鼻呼吸の習慣づけ、腸活、十分な水分・睡眠・バランスの良い食事が効果的です。

まとめ|子どもの未来を守る“口臭ケア習慣”

子どもの口臭は、親子のコミュニケーションを深めるきっかけにもなります。「気になる…」と思った今が、健康を見直す絶好のチャンス。 原因は一つではなく、お口・鼻・体・心のさまざまな要素が関係します。

だからこそ、保護者が温かく寄り添い、家庭でできるケアをコツコツ続けることが何より大切です。 そして必要なときは、迷わず専門家の力を借りましょう。子どもの“健やかな息”と“明るい笑顔”を守るために、今日からできる一歩を始めてみませんか?

関連記事:

- 口臭の原因がわからない!?よくある口臭原因と適切な対策方法

- 口臭が気になる1位!相手の人が鼻を触る仕草の真実は?

- 「口臭」に関するQ&A

- 現役歯科衛生士が教える「正しい歯磨き」の仕方

- 口臭の元になる「臭い玉」とは?

- 舌が白いと口臭になる!臭いの原因と舌清掃の注意点

参考文献