こんにちは、口腔ケアアンバサダー(社団法人 日本口腔ケア学会認定)の上林登です。

監修:歯科衛生士 上林ミヤコ

「喉の奥から白い塊がポロッと出てきた」「ためしてガッテンで見た膿栓の取り方を、家でも真似していいの?」──そんな不安を抱えて、このページにたどり着かれたかもしれません。

- 番組で紹介された方向性は、「押し出さず、洗浄とうがいでやさしく流す」点では安全寄りです。

- ただし、高圧シャワー・熱すぎるお湯・指や綿棒など器具での圧出を自己流で真似するのはNG。粘膜を傷つけるおそれがあります。

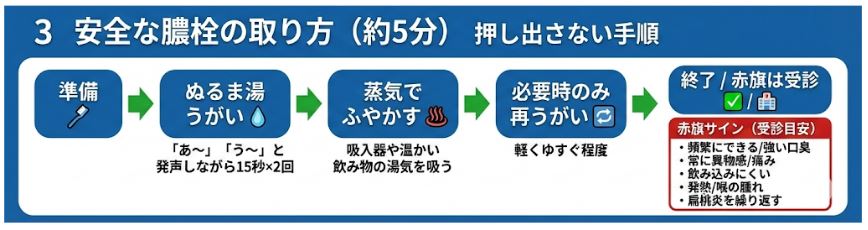

- ご自宅では、ぬるま湯うがい → 蒸気でふやかす → 必要時だけもう一度うがいという「押し出さない3ステップ」に絞るのが、現実的で安全なラインです。

自力で押し出す前に、膿栓が取れるタイミングを先に確認しておくと、安全に進めやすいです。

この記事では、この結論を土台に、膿栓の正体・やっていいこと/避けたいこと・安全な取り方の手順・赤旗サインと受診の目安・再発予防までを、順番にやさしく整理していきます。

なお、膿栓がほぼ毎週のように大量に出てくる・何度も繰り返す方は、この「取り方ガイド」とは別に、原因と再発予防をまとめた記事のほうが参考になります。

その場合は、先にこちらをチェックしてください:

膿栓が大量に出てきた!ためしてガッテン紹介の原因と対策(チェック3分)

「全部読みたい」という方は、この下の「クリックできる目次」から順番に読み進めていただいて大丈夫です。

クリックできる目次

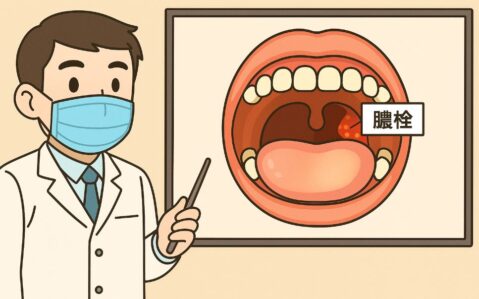

膿栓とは?——“におい玉”の正体とできやすい条件

膿栓は扁桃のくぼみ(陰窩)にたまった老廃物が固まったもの。成分は食べかす・剥離した上皮・唾液成分・細菌・代謝物などで、乾燥や口呼吸が続くと固着しやすくなります。

なお、陰窩が奥深いタイプでは、鏡で見えないのに口臭が強いことがあります。膿栓が奥に潜み、におい成分だけが漏れるケースもあります。

「そもそも臭い玉が出ない人っている?」が気になる方は、臭い玉が“ない人”の特徴(体質の共通点)を先にどうぞ。

小さいものは自然に外れることもありますが、強引に押し出すと粘膜損傷や出血のリスクが上がります。

- 体質差:くぼみが深い人ほど溜まりやすい(個人差)。

- 季節差:冬季や花粉時期は乾燥・後鼻漏で増えやすい。

- 連鎖:違和感→口呼吸→乾燥→固着…の悪循環に注意。

まず安全に:やっていいこととNG行為

| やっていいこと | 避けたいこと(NG) |

|---|---|

| 40℃前後のぬるま湯うがい、低圧のやさしい洗浄、蒸気でふやかす | 指・綿棒・ピンセットでの圧出/ジェットウォッシャーの高圧直撃 |

| 短時間×少回数(目安:10秒×1〜2セット) | 長時間の連続トライ、喉に強い力をかける行為 |

| 痛み・出血があれば即中止→経過観察 or 受診 | 痛み・出血があるのに続行すること |

※「ためしてガッテン」で紹介された“洗浄・うがい”は粘膜を傷つけにくい方向ですが、高圧・高温はNG。安全側で運用しましょう。

安全な膿栓の取り方(約5分):押し出さない「やさしい促し方」

- 準備:手洗い/常温〜ぬるま湯(40℃前後)/清潔なコップと鏡。乾燥が強い日は先に少量の水分を。

- ぬるま湯うがい:上を向き「ア〜」と声を出し、喉奥に水を当てるイメージで10秒×1〜2回。強く吐き出さない。

- 蒸気でふやかす:洗面器の湯気をタオルで覆い、5分前後鼻呼吸。やけどに注意。

- 再トライ(必要時のみ):うがいをもう1セット。痛みや出血があれば中止。

- 終了後ケア:口をすすぎ、水分補給。乾燥を避ける。

外しやすい時間帯と条件(ミニ理屈)

- 入浴後・就寝後の起床時:湿度と温度でふやけて外れやすい。

- 食後のうがい直後:唾液分泌↑で流動性が上がる。

- 強い炎症時は不可:痛み/発熱がある日は自宅ケアより休息。

家庭ケアの比較表(メリット/注意点)

| 方法 | 期待できること | 注意点 |

|---|---|---|

| ぬるま湯/塩水うがい | 付着物をふやかし流す | 高濃度の塩は刺激。常温〜ぬるま湯で |

| 低圧シャワー洗浄 | 広範囲を穏やかに洗える | 高圧・高温はNG。短時間で |

| 蒸気吸入 | 保湿で外れやすく | やけど注意。長時間は不要 |

失敗しやすいポイントと代替策

- 乾燥下でいきなり圧出 → まずふやかし→低圧の順序に。

- ジェット直撃 → 粘膜損傷の危険。歯間清掃用途に限定。

- 綿棒の深追い → 出血・炎症リスク。自己処置の線引きを。

赤旗サインと受診の目安:自己処置は中止して受診へ

- 出血や強い痛み、腫れが続く

- ほぼ毎週のように大量・頻発

- 発熱・強い倦怠感など全身症状

- 片側だけの強い腫脹や違和感が悪化

医療機関では吸引除去・洗浄・投薬などが選択されます。最終手段として扁桃摘出が検討されることもあります。

再発を減らす4つの習慣

- 鼻呼吸と保湿:就寝時テープ等で口乾燥を防ぐ/室内湿度40〜60%

- こまめな水分:唾液の自浄作用を維持

- 舌苔・歯間ケア:磨き残しとVSCの源を減らす

- 食習慣の見直し:刺激物・アルコール過多を控える

セルフチェック(3問)——自宅ケアで続けて良い?

- 痛み/出血はない(ある→受診)

- 頻度は月数回以下(毎週レベル→受診)

- うがい/蒸気で改善傾向(悪化→受診)

受診の流れと費用の目安

- 問診・視診:症状の頻度/量/発熱の有無を確認

- 処置:吸引除去・洗浄・必要時に薬

- 再発対策:鼻炎治療・生活指導

費用は地域・保険条件で変動します。詳細は受診先に確認してください。

よくある質問

Q. 「ためしてガッテン」の取り方は真似してよい?

A. 方向性(押し出さずやさしく促す)は安全側ですが、高圧/高温/器具圧出はNG。痛み・出血・頻発があれば受診を。

Q. 綿棒やピンセットで押し出してもいい?

A. 推奨しません。粘膜損傷と感染のリスクが上がります。

Q. 取ってもすぐ再発します…

A. 乾燥・口呼吸・後鼻漏・食習慣など原因の同時ケアが必要です。

Q. 朝や入浴後に取れやすいのはなぜ?

A. 湿度と温度でふやけて外れやすいタイミングだからです。

Q. 片側だけ・黒い・見えない等のケースは?

A. 片側の強い腫れや出血などは赤旗。鑑別や状況別ガイドを参照し、必要時は受診しましょう。

参考・注記

- NHK「ためしてガッテン」2014年10月22日放送回で「臭い玉(膿栓)」を扱った当時の告知・記録が残存。現在は公式詳細ページに掲載なし(本記事は番組紹介を推奨・提携の示唆とせず、注意喚起の文脈で引用)。

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会、大学病院の解説ページ等を参照。

- 医療上の判断は専門医へ。本記事は一般的な情報提供です。

参考文献・参考リンク

- NHK『ためしてガッテン』2014年10月22日(水)放送「風邪はノドから…その体質に潜む病SP」で膿栓が扱われた記録(※現在は公式詳細ページ未掲載)。

- 日本耳鼻咽喉科学会 / 日本口臭学会 / 日本口腔ケア学会

- 膿栓(臭い玉)の正しい取り方と予防法(社内解説)

- 日本歯科医師会「テーマパーク8020」

おわりに

膿栓に悩んでいる方が、この記事をきっかけに少しでも症状が改善できれば幸いです。自分でできる対策を地道に続けながら、気になる症状があれば早めに専門家へ。快適な毎日を取り戻しましょう。