こんにちは、口腔ケアアンバサダー(社団法人 日本口腔ケア学会認定)の上林登です。監修:歯科衛生士 上林ミヤコ

キス前の口臭不安は、まず「乾き」を落とすだけで体感が変わります。知恵袋で答えが割れるのは、原因が3タイプに分かれるから。この記事では10秒〜30秒の即効ケアと、相手を傷つけない対処まで整理します。

【1分】キス前の「口臭不安」タイプ診断

当てはまるものを1つ選んでください。最短で効く順番が決まります。

- A:乾き・緊張タイプ(口がカラカラ、緊張すると息が気になる、口呼吸になりやすい)

- B:食後残り香タイプ(ニンニク・酒・コーヒー・タバコのあとが不安、短時間で何とかしたい)

- C:原因が残っているタイプ(舌が白い、歯ぐきから血が出る、フロスが臭う、ニオイが何度も戻る)

診断結果:あなたの最短ルート

- Aの方:まずは「常温水ひと口」+「鼻呼吸」に切り替える(乾きをリセット)

- Bの方:まずは「薄めて流す」うがいを短時間(やり過ぎず、口内の残り香を落とす)

- Cの方:即効ケアに加えて、舌苔・歯周病など根本原因の章へ(戻りやすさの対策が優先)

このあと、10秒〜30秒でできる具体的な手順と、ニオイが戻りにくいコツを順番に解説します。

【結論の要約】一瞬で口臭を軽くするポイント

- まずは常温水ひと口で「乾いた口」をリセットする

- こすらず、口の中のニオイの元を「薄めて流す」ことを優先する

- タブレットやマウスウォッシュは使い過ぎず、短時間で終える

- キス前など緊張する場面ほど「鼻呼吸」と「口角アップ」で乾燥を防ぐ

- それでも強いニオイが続く場合は、歯周病や舌苔など根本原因のケアと受診を検討する

このあと、10秒〜30秒でできる具体的な手順、ニオイが戻りにくいコツ、知恵袋で多い勘違い、そして長期的な予防法を順番に解説します。

口臭を一瞬で消したい人が知っておくべき前提

最初に、少しだけ前提を共有させてください。

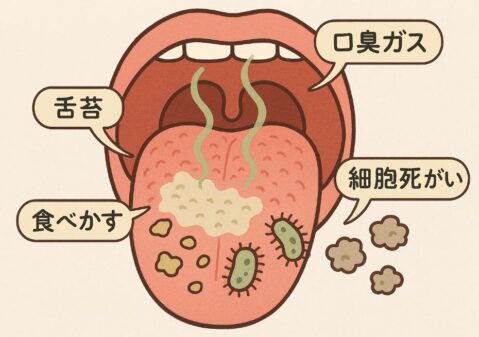

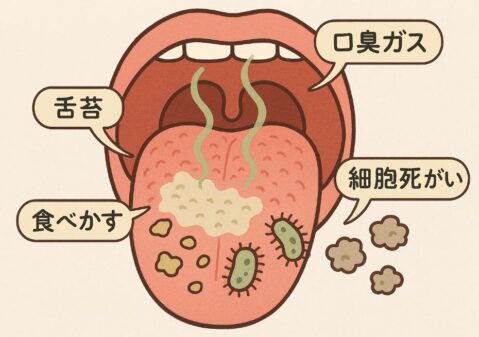

- 口臭の80〜90%は口の中(舌苔・歯周病・乾燥)が原因とされています。

- 主なニオイの元は、舌や歯周ポケットで増えた細菌が作る「揮発性硫黄化合物(VSC)」です。

- 「完全にゼロの無臭」は現実的ではありませんが、「不快に感じないレベル」まで下げることは多くの場合可能です。

つまり「一瞬で口臭を消す」といっても、

- 今あるニオイをできるだけ薄くする

- これから出てくるニオイを一時的に抑える

この二つを上手に組み合わせるイメージです。

一瞬で口臭を消すときの基本ルール3つ

1 水分リセットを最優先する

緊張しているとき、口の中は想像以上に乾いています。乾燥するとニオイ成分が濃縮されて、同じ量でも強く臭いやすくなるのが特徴です。

そこで最初にやることは、

- 常温の水をひと口ふくむ

- ゆっくり口の中を行き渡らせてから飲み込む

これだけで、舌の表面や歯の周りのニオイ成分を一度薄めることができます。冷えた水よりも、常温の方が身体への負担も少なく、短時間で口の中が楽になります。

2 強くこすらず「薄めて流す」を意識する

時間がないときほど「ゴシゴシこする」「ミントでごまかす」に走りがちですが、

- 舌を強くこすると粘膜を傷つけて、かえってニオイが長引きやすい

- 刺激の強すぎるマウスウォッシュは乾燥を招き、あとからニオイが戻ることがある

といった落とし穴があります。

短時間で整えたいときは、

- 「こする」のではなく、水やうがいで薄めて流す

- あくまで応急処置と割り切る

これを意識するだけで、むしろ安全に「一瞬ケア」がしやすくなります。

3 呼吸と姿勢で「乾燥スイッチ」を切る

口呼吸が続くと、どれだけケアしても口の中がすぐ乾いてしまいます。特に、

- キスの直前

- 大事な話をする前

- 初対面の人に会う場面

などは緊張から口呼吸になりやすいので、

- 鼻で深呼吸を2〜3回する

- 口角を少し上げて表情をゆるめる

この二つをセットにすると、乾燥も和らぎ、息の印象もぐっと良くなります。

10秒でできる即効ケア3選

ここからは、外出先でもすぐに試せる「10秒〜30秒」の即効ケアをご紹介します。

1 コンビニでそろう水+タブレットの基本セット

一番現実的で、どこでもできるのがこの組み合わせです。

- 常温のペットボトル水をひと口ふくみ、口全体をゆすいでから飲み込む

- 砂糖不使用のミントタブレットを1粒、静かに溶かす

- タブレットが溶けている間は鼻呼吸に切り替える

ガムと違い、吐き出す動作がいらないので、キス前や人前でも使いやすいのがメリットです。

なお、コンビニで選ぶミントタブレットの中でもミンティアで口臭対策をするときの効果時間の目安は知っておくと安心です。

ミンティアとフリスク、ブレスケアの違いは、公式データで効果時間を比較した解説記事にまとめました。

2 自宅や職場でできるミニマウスウォッシュ10秒

洗面所が使える状況なら、ミニマウスウォッシュを組み合わせると、舌や歯の周りのニオイをさらに流しやすくなります。

- 少量のノンアルコールマウスウォッシュを口に含む

- 10秒ほど「ブクブク・ゴロゴロ」してから吐き出す

- 仕上げに水で軽くすすいで、刺激成分を口から出しておく

アルコール強めのものは爽快感はありますが、あとから乾燥して逆効果になることがあるため、普段使いにはノンアルコールタイプが無難です。

3 何もないときの最終手段 ミニルーティン

「水もタブレットも何もない」ときは、体の仕組みを使ってできる範囲で整えます。

- 唾を飲み込む前に、舌先で下あごの奥歯の角を左右それぞれ10回ずつやさしくなでる

- 唾液が少し出てきたら、一度ごくりと飲み込む

- 鼻で2〜3回深呼吸し、口角を少し上げて話し始める

これだけでも、まったく何もしないよりは「口の中がカラカラ」状態を脱しやすくなります。

シーン別 一瞬で口臭を消すテンプレ

キスの前に口臭を一瞬で軽くする30秒プロトコル

ここからは、もともとキス口臭の記事で好評だった「キス直前30秒プロトコル」を、より分かりやすくまとめ直したものです。

【キス直前30秒プロトコル】

- T-30秒:常温水をひと口→ゆっくり飲み込む(唾液スイッチを入れる)

- T-20秒:舌先で奥歯の角を、左右それぞれ10回ずつやさしく往復させる(唾液の分泌を促す)

- T-10秒:溶けるタブレットを1粒(ガムは吐き出しの手間が出やすい)

- T-5秒:鼻で深呼吸→口角を上げて会話開始(緊張による口渇を断つ)

ヒント:アルコール強めの洗口液は乾燥を招き逆効果になることがあります。出先は「水→タブレット」が安定。自宅はノンアルコールタイプが無難です。

キスの前は「緊張→口が乾く→ニオイが強まる」という悪循環に入りがちです。水・唾液・鼻呼吸の3つを意識するだけで、息の印象はかなり変わります。

緊張口臭について詳しく知りたい方は、こちらも参考にしてみてください。 緊張口臭を30秒で軽くする3つのコツ

ニンニク料理のあと

ニンニクや生玉ねぎのニオイは、口の中だけでなく体の中からも上がってくるので、完全ゼロにするのは現実的ではありません。ただし「不快感を減らす」ことはできます。

- 水で口の中をよくすすぎ、飲み込んで薄める

- ノンアルコールのミニマウスウォッシュで10秒うがい→吐き出す

- ミントタブレットを1粒溶かしながら、会話の前に鼻呼吸の間をはさむ

体内由来の成分は数時間残ることもあるので、「ニオイをゼロにする」より「近づくタイミングと会話の間で印象を軽くする」意識が大切です。

コーヒー直後

コーヒーの香りと口の中の酸っぱさが混ざると、本人が思う以上にニオイが強く伝わることがあります。

- まずは水をひと口ふくみ、ゆすいでから飲み込む

- ミントタブレットを1粒、静かに溶かす

- 口ではなく鼻で呼吸しながら会話を始める

「飲んだ直後にすぐ近づかない」だけでも、印象はかなり変わります。

喫煙後

タバコのニオイは衣類や髪にも移るため、口だけ整えても完全には消えません。それでも「できる範囲で軽くする」ことは可能です。

- 水で軽くうがいをしてから飲み込む

- ノンアルコールのミニマウスウォッシュで10秒うがい→吐き出す

- ミントタブレット1粒を溶かしながら、しばらく口呼吸を避ける

可能であれば、キスや会話の直前の喫煙は避けるのがベストです。

大事な会議・プレゼンの前

人前で話す前に「口臭が気になる」という相談も多いです。この場合も、基本は同じです。

- 控室やトイレで水をひと口→ゆっくり飲み込む

- ミントタブレットを1粒溶かしながら、スライドや資料を確認

- 登壇直前に鼻で深呼吸を2〜3回行い、口角を上げて笑顔を作る

緊張がほぐれるだけでも、口の渇きはかなり違ってきます。

知恵袋でよくある「一瞬で口臭を消す方法」の勘違い

知恵袋などのQ&Aサイトを見ていると、次のような「一瞬で消える裏ワザ」が並んでいます。

- 強いマウスウォッシュで何回もガラガラうがいをする

- 舌をブラシでゴシゴシ磨いて一気に白いのを取る

- フリスクやガムを大量に噛む

これらは一時的にスッキリした感じはあるものの、

- アルコール強めの洗口液は乾燥を招き、その後ニオイが戻りやすい

- 舌のゴシゴシ磨きは傷を作り、そこに汚れが付きやすくなる

- 甘味のあるガムやタブレットをダラダラ続けると、かえって細菌のエサになる

といったリスクもあります。

「一瞬で消す方法」を探すときほど、

- 強くこすらない

- 使い過ぎない

- 乾燥させない

この三つをセットで意識しておくと安心です。

一瞬で消えない危険な口臭と受診の目安

次のいずれかに当てはまる場合は、歯科受診を検討してください。

- 歯ぐきからの出血・膿がある、歯がグラつく

- フロスで毎回強い悪臭がする

- 水分や軽食をとっても改善せず、数時間で強い口臭がすぐ戻る

生理的な口臭は、水分や軽い飲食でいったん弱まるのが一般的です。変化が乏しい場合や、周囲から強い指摘がある場合は、自己判断で我慢せず専門チェックを受ける方が安心です。

歯周病や舌苔、ドライマウスなど、口臭の原因は一つではありません。日本歯周病学会も、歯周病と口臭の関係について注意喚起しています。 参考:日本歯周病学会|歯周病を知っていますか?

毎日の予防で「不安の根」を断つ

舌は「なでるだけ」のやさしいケア

舌苔は口臭の大きな要因です。ただし「白いのを全部取り切ろう」とすると、ほぼ必ずやり過ぎになります。

- 専用の舌ブラシを軽くなでるだけにする

- 1日1回、朝のケア程度にとどめる

- 痛みやヒリヒリ感が出たら一度中止して、回復を待つ

舌苔とVSCの関係を詳しく知りたい方はこちらも参考にしてください。 口臭の原因物質を徹底解説

歯間ケアと定期クリーニング

歯と歯の間に溜まったタンパク汚れは、少量でも強烈なニオイの「山」になりやすい場所です。

- 毎日の歯みがきにフロスや歯間ブラシをプラスする

- 数か月〜半年に1回は、歯科でのプロクリーニングを受ける

一瞬で整えるケアはとても役立ちますが、「そもそものニオイの元を減らしておく」ほど、不安になりにくい日常に近づきます。

ドライマウス対策

朝起きたときや、緊張したときの口臭の多くは乾燥が関係しています。

- 日中はなるべく鼻呼吸を意識する

- こまめに水分をとり、糖分の多い飲み物に偏らない

- 就寝前は口を強くこすり過ぎず、やさしいケアで仕上げる

ドライマウスと朝の口臭については、こちらの記事も参考になります。 朝の口臭が気になる人のドライマウス対策

口臭予防歯磨き粉の選び方と当店オリジナルのご案内

日常ケアに使う歯磨き粉は、「一瞬で消す」というよりニオイの土台を軽くしておくための道具です。

- 強い刺激や香りだけでごまかさないこと

- 舌や粘膜をゴシゴシこすらなくても済むこと

- うがいで「こすらず薄めて流す」ケアがしやすいこと

当店オリジナルの口臭予防歯磨き粉は、アルカリイオン水の洗浄力で、舌や口の中のタンパク汚れをこすらず短時間で薄めて流すことをめざした設計です。刺激を増やすのではなく、「優しく洗い流す」ことを重視しています。

いつもの歯みがきに、次のような使い方で取り入れていただくと、一瞬ケアとの相性も良くなります。

- コップの水180ccに本品をひと振りして、アルカリイオン水うがい液を作る

- その水で「ブクブク・ゴロゴロ」うがいを5秒×3回ほど行う

- 歯と舌の表面をやさしくブラッシングして、最後は水でしっかりすすぐ

キス前や人と会う前に自信を持つためには、「直前の30秒ケア」と「毎日の洗い流しケア」の両方を上手に組み合わせることが大切です。

なお、当店のオリジナル商品について詳しく知りたい方は、こちらもご覧ください。

相手を傷つけない伝え方テンプレ(知恵袋風)

最後に、知恵袋でもよく話題になる「どう伝えたらいいか問題」です。相手の息が気になったとき、ストレートに指摘すると関係がギクシャクしてしまうこともあります。

おすすめは、「自分ごと」として、一緒にケアする提案にしてしまうことです。

- 「私も不安だから、一緒にうがいしてから行こ?」

- 「乾燥してるね。タブレット分けるね(はい)」

- 「鼻呼吸の方が潤うらしいよ。やってみよ」

- 「このミント、好きな味だったから共有したくて。どう?」

「あなたの息が臭い」ではなく、「私も同じだから、一緒に整えよう」というスタンスに変えると、相手も傷つきにくく、むしろ二人でケアを楽しめるようになります。

関連リンク:旦那の口臭がひどいのでキスをしたくない時の伝え方

まとめ 今日からできる一番小さい一歩

「一瞬で口臭を消す方法」は、魔法ではありませんが、やり方を知っていれば不安をかなり小さくできる技術です。

- まずは常温水ひと口で、口の乾きをリセットする

- 舌や歯をゴシゴシこすらず、「薄めて流す」ケアを選ぶ

- キスや人前の直前は、タブレット+鼻呼吸+口角アップのミニルーティンを持っておく

- 日常では、舌のやさしいケア・歯間清掃・ドライマウス対策を少しずつ積み重ねる

一瞬のケアと、毎日のケア。この二つを自分なりに組み合わせていけば、「口臭のせいで大事な瞬間を楽しめない」時間は、少しずつ減っていきます。

この記事が、あなたの「不安ゼロで過ごせる時間」を増やすきっかけになればうれしいです。