こんにちは、口腔ケアアンバサダー(社団法人 日本口腔ケア学会認定)の上林登です。

「最近、鼻息がなんだか臭い…もしかして自分だけ?」――そんな不安は、原因の切り分けと正しいケアで解決できます。この記事では、鼻息の臭いを起こす代表原因と、今日からできる改善策、そして“片側だけ強烈に臭う”などの危険サインをわかりやすくまとめました。

今すぐできる即効ケア5つ(気になる方はここから)

- 加湿40〜60%+こまめな水分補給

- 生理食塩水のやさしい鼻うがい(ぬるめ・強圧禁止)

- 蒸しタオル温罨法(頬・鼻根部を温めて排出促進)

- 口呼吸対策(就寝時の口テープ/マスク)

- 朝の“なでるだけ”舌ケア(こすり過ぎNG)

※痛みや発熱、片側だけ強烈な悪臭、12週間以上続く場合は耳鼻科へ(詳細は受診の目安)。

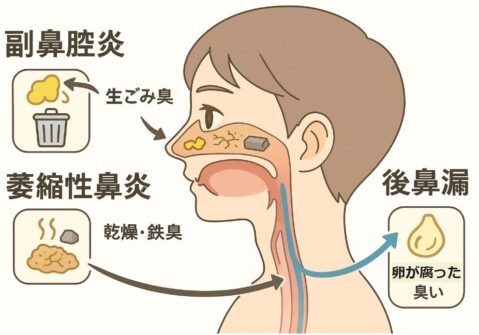

鼻息が臭くなる主な原因

| ニオイの傾向 | 考えられる原因 | 今すぐやること | 受診の目安 |

|---|---|---|---|

| 生ごみ/ドブ臭、膿臭 | 副鼻腔炎(蓄膿症)[1] | 温罨法+鼻うがい | 12週間以上続く/悪化は耳鼻科[1] |

| 鉄臭/腐敗臭+かさぶた | 萎縮性鼻炎(臭鼻症)[2] | 保湿/加湿+やさしい洗浄 | 長引く/出血・痂皮が多い→耳鼻科 |

| 卵が腐ったような臭い | 後鼻漏+口呼吸[1] | 鼻うがい+口呼吸対策+舌ケア | 改善なければ耳鼻科 |

| 片側だけ強烈な悪臭 | 鼻腔異物/片側副鼻腔炎[3][4] | 自宅処置は避ける | 速やかに耳鼻科受診 |

副鼻腔炎(蓄膿症)

膿が溜まるメカニズムとニオイの特徴

副鼻腔に炎症が続き膿が溜まると、鼻をかんだときに生ごみのような臭いを感じることがあります。粘稠な黄〜緑色の鼻汁、頬の奥の痛み、後鼻漏などが目安です。[1]

セルフケアは、温罨法とやさしい鼻うがい、水分補給。症状が12週間以上続く、発熱や顔面痛が強い場合は耳鼻科を受診しましょう。[1]

会話距離で「他人に気づかれるか」を知りたい方は、距離別の早見表で目安を確認できます。

萎縮性鼻炎(臭鼻症)

乾燥した鼻粘膜が放つ腐敗臭

鼻粘膜が薄く硬くなり乾燥、痂皮(かさぶた)ができて雑菌が繁殖し悪臭を放つ病態です。鼻血や嗅覚低下を伴うことも。[2]

まずは加湿と保湿(ワセリン等)、強い力の洗浄は避け、ぬるめの生理食塩水でやさしく。長引く場合は耳鼻科へ。

後鼻漏・口呼吸

タンパク分解臭と乾燥の悪循環

鼻水が喉に落ちる後鼻漏は、喉でタンパク分解が進み卵腐敗臭を感じやすくなります。就寝時の口呼吸は乾燥で悪化しがち。対策は、鼻うがい+口呼吸対策+舌ケアの並行です。[1]

30秒セルフチェック|あなたはどのタイプ?

鼻息が臭いセルフチェック

チェックリストの使い方

下の項目にチェックを入れるだけで、あなたの「鼻息臭」タイプがわかります。メモアプリを開いて該当項目を控えると、受診時に説明しやすくなります。

- 黄色や緑色のドロッとした鼻水が出る

- 鼻をかんだとき、生ごみや膿のようなニオイがする

- 鼻の中が乾いてカサブタができやすい

- 鼻をさわると血やカサブタがついてくる

- 喉に鼻水が垂れている感じがある

- 朝起きると口の中や喉がカラカラ

原因別|今すぐできる自宅ケア

共通ケア:加湿40〜60%+水分摂取

乾燥は悪臭の大敵。加湿器や濡れタオルで湿度40〜60%を目安に保ち、こまめな水分摂取を。

共通ケア:やさしい鼻うがい(生理食塩水)

正しい手順(5ステップ)

- 清潔な容器を用意し、0.9%食塩水を作る(500mLに食塩約4.5g)。

- 温度は20〜40℃のぬるめに(冷たすぎ/熱すぎは刺激)。

- 容器(洗浄ボトル等)を使い、ゆっくり片側ずつ注入。

- 強く吸い込まない・強圧で押し出さない。

- 終わったら軽く前屈して残液を出す(強くかまない)。

出典:長友耳鼻咽喉科「鼻うがいのやり方と効果、注意点」[5]/よし耳鼻科クリニック[6]

NG例:水道水をそのまま常温で強圧洗浄/熱すぎる温度/勢いでむせる…などは粘膜刺激の原因。

副鼻腔炎タイプ向け:蒸しタオル温罨法+鼻うがい

頬・鼻根部を温める→鼻うがいの順で膿の排出を促進。12週以上長引く、発熱/顔面痛が強いなら耳鼻科へ。[1]

萎縮性鼻炎タイプ向け:保湿+刺激の少ない洗浄

ワセリンなどで入口周りを保湿し、室内は40〜60%に。痂皮を無理に剥がさず、ぬるめの生理食塩水で“やさしく”を徹底。[2]

後鼻漏・口呼吸タイプ向け:就寝環境の見直し

口テープ/マスクで口呼吸を抑え、枕はやや高めに。日中も鼻呼吸を意識し、鼻うがいを習慣化。

併用で効果UP:やさしい舌ケア

朝1回、舌ブラシで5〜10秒“なでるだけ”。こすり過ぎは悪化の原因に。▶ 舌苔の即効除去テクニック

危険サインと耳鼻科受診のタイミング

- 12週間以上症状が続く(慢性副鼻腔炎の定義に合致)[1]

- 発熱・顔面痛・黄色〜緑色の膿性鼻汁がある

- 片側だけ強烈に臭い・どろっとした鼻汁が片側だけ続く(鼻腔異物の疑い)[3][4]

- 市販薬/自宅ケアで改善しない、悪化する

よくある質問(FAQ)

- Q. 片側だけ鼻息が強烈に臭います。何が考えられますか?

- A. 子どもに多い鼻腔異物や片側副鼻腔炎の可能性があります。自宅での摘出は禁物。速やかに耳鼻科を受診してください。[3][4]

- Q. 鼻うがいは毎日して大丈夫?

- A. 清潔な0.9%食塩水を用い、20〜40℃のぬるめでゆっくり洗浄すれば毎日でも可。刺激や痛みが出る場合は回数・方法を調整し、心配な時は耳鼻科に相談を。[5]

- Q. 「鼻息が臭い」は口臭とも関係しますか?

- A. 後鼻漏や口呼吸で口腔が乾燥すると口臭も悪化します。鼻うがい+口呼吸対策+舌ケアを並行しましょう。[1]

- Q. 受診の目安は?

- A. 12週間以上続く、発熱・顔面痛・膿性鼻汁、片側だけの強烈な悪臭などは耳鼻科へ。[1][3]

口臭専門家が勧める“並行ケア”で再発防止

鼻のケアに加えて、口内環境の改善もセットで。舌苔や歯垢のやさしい除去、アルカリイオン水うがいなど、乾燥とタンパク汚れの両面をコントロールしましょう。

参考・出典

- メディカルノート|副鼻腔炎:急性と慢性(12週間)

- MSDマニュアル(専門家向け)|萎縮性鼻炎:痂皮・悪臭などの所見

- 広島県医師会|片側だけの悪臭・膿性鼻汁は鼻腔異物の可能性

- にしおぎ耳鼻咽喉科クリニック|鼻腔異物:片側性の悪臭・鼻閉

- 長友耳鼻咽喉科|鼻うがいのやり方と効果、注意点

- よし耳鼻科クリニック|鼻うがいの注意点

- かわもと耳鼻咽喉科|鼻が臭い原因(副鼻腔炎・臭鼻症・真菌症・異物)

- 川村耳鼻咽喉科|鼻水が臭い・鼻の中が臭い原因

- 難病情報センター|好酸球性副鼻腔炎(参考:鼻茸・嗅覚障害)

関連記事(原因→具体策の“次の一手”)

- 副鼻腔炎が疑わしい方:蓄膿症と口臭|原因・症状・即効ケア

- 後鼻漏がつらい方:後鼻漏の原因と口臭対策

- 舌のケア:舌苔の即効除去テクニック

- 朝の口臭が強い:安全うがいで促す朝ケア

- ニンニク後の対処:翌日のニンニク臭を確実に消す方法