こんにちは、口腔ケアアンバサダー(社団法人 日本口腔ケア学会認定)の 上林登です。

クリックできる目次

口臭は大きく5種類だけ!まず全体像をチェック

▶ 30秒で分かる!口臭タイプ簡易診断(全3問)

“自分の息が気になって…”と思った瞬間に読む記事 → こちら

1. 生理的口臭|起床・空腹・緊張時に強くなる自然現象

生理的口臭は、睡眠中や空腹時に唾液量が減少し、口内の細菌が増殖することで起こります。特に朝起きたときや緊張時に感じやすく、ガムを噛んだりうがいをするだけで簡単にリセット可能です。

2. 飲食物・嗜好品由来口臭|ニンニク・アルコールなど一過性

ニンニクやアルコール、コーヒーなどの摂取による一過性の口臭です。時間経過とともに緩和しますが、こまめな水分補給や緑茶うがいでより効果的に消臭できます。

3. 病的口臭|口腔疾患90%+全身疾患10%

歯周病、虫歯、舌苔の肥厚など、口腔内の病的要因で発生する持続的な口臭です。早めの歯科受診と専門的なクリーニング・治療が不可欠です。

4. ストレス・ドライマウス由来口臭|唾液減少がカギ

ストレスや緊張は自律神経に影響し、唾液分泌を低下させます。唾液量が減ると口内が乾燥し、細菌の増殖が進んで口臭が強まります。こまめな水分補給やガム・タブレットで唾液を刺激し、リラックス法(深呼吸や軽いストレッチ)を取り入れることで改善が期待できます。

ドライマウス由来の口臭の具体的なニオイの違いはこちらの詳しい解説をどうぞ。

5. 心因性(自臭症)|実測値より“におう気がする”ケース

自臭症は、実際には口臭がないにもかかわらず「自分は口が臭い」と感じてしまう心理的な状態です。過度な不安やストレスが根底にあり、セルフチェック器具でも数値が正常なのに気になり続けます。認知行動療法や専門医によるカウンセリングで思考パターンを見直すことが有効です。

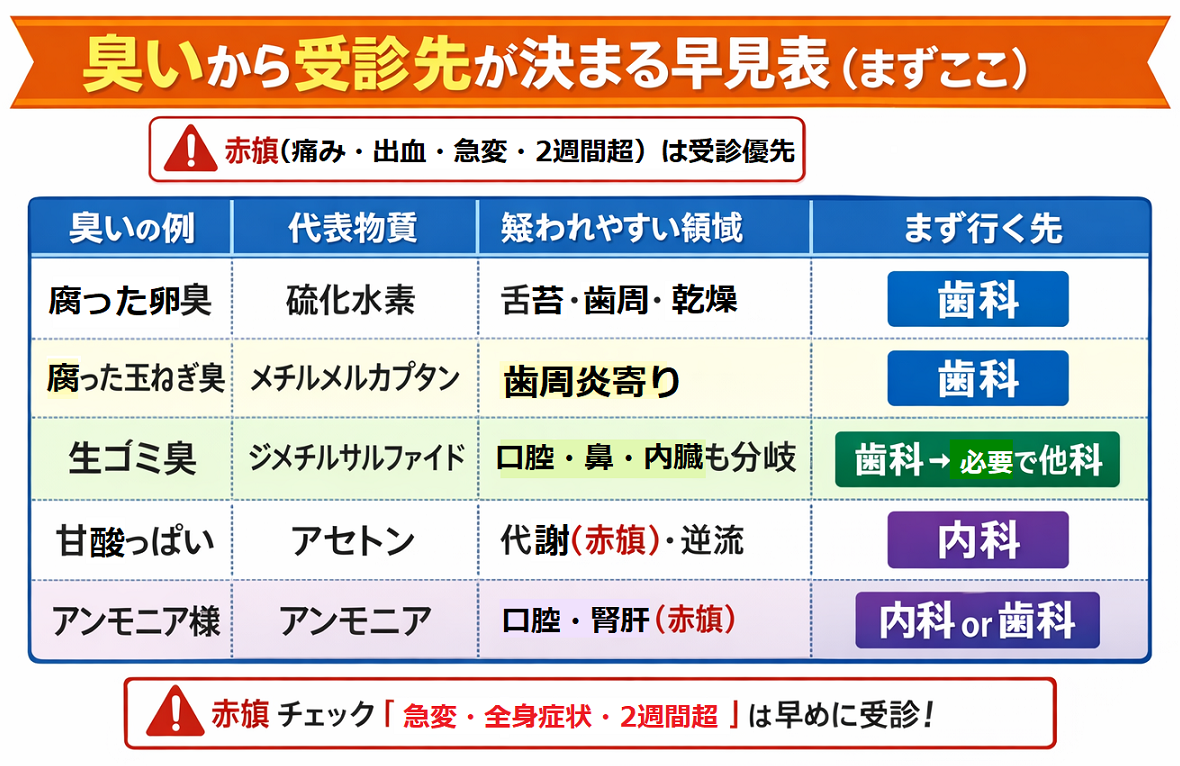

【早見表】口臭の臭いから受診先が分かる早見表

臭い別セルフチェック|化学物質で読み解く

腐った卵臭=硫化水素

口内の歯周ポケットでバクテリアがたんぱく質を分解し、硫化水素を発生させます。歯ブラシや歯間ブラシでポケット内を清掃し、定期的なプロフェッショナルケアが有効です。

腐った玉ねぎ臭=メチルメルカプタン

重度の歯周炎や舌苔の肥厚により、メチルメルカプタンが増加します。舌ブラシで舌苔を除去し、歯周ポケットの洗浄を歯科で受けましょう。

生ゴミ臭=ジメチルサルファイド

副鼻腔炎や慢性鼻炎に伴う後鼻漏が口内に流れ込み、ジメチルサルファイド臭を発します。耳鼻科で副鼻腔の洗浄や薬物療法を検討してください。

甘酸っぱい臭=アセトン

糖尿病などでケトン体が増えるとアセトン臭を感じます。内科で血糖値やHbA1cを測定し、生活習慣改善やインスリン治療を行いましょう。

アンモニア臭=アンモニア

肝臓や腎臓の機能低下でアンモニアが血中に増加し、呼気にも現れます。内科で肝機能検査・腎機能検査を受け、食事療法や薬物療法を開始することが重要です。

原因別セルフケア&専門受診ガイド

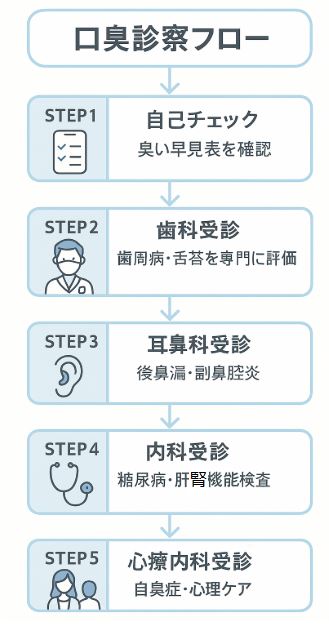

歯科でできること|歯周治療・舌苔クリーニング

歯周病や虫歯が原因の病的口臭には、プロによるスケーリングやルートプレーニング、舌ブラシ・ジェルを使った舌苔除去が効果的です。定期検診で口内環境を整え、専門的なクリーニングを受けましょう。

▶舌苔の取り方完全ガイド

▶舌苔ケアしても改善しない場合は、こちらの記事を参考にして

耳鼻科でできること|鼻・副鼻腔炎の治療

後鼻漏が生ゴミ臭を引き起こす場合、耳鼻科で副鼻腔の洗浄や抗生物質、ステロイド点鼻薬などを用いた治療を行います。鼻うがいやネブライザー療法で症状を緩和します。

内科・糖尿病内科でできること|全身疾患の検査と治療

甘酸っぱいケトン臭やアンモニア臭は、糖尿病や肝・腎機能障害が背景にあります。血液検査で数値を確認し、生活習慣改善指導や薬物療法を開始します。

▶口臭が便臭に?がんのサインかも!

▶内臓が原因の口臭にお悩みの方必見!驚くほど効果的な改善策5選

心療内科でできること|自臭症・ストレスマネジメント

自臭症やストレス由来の口臭には、認知行動療法やカウンセリングで不安を軽減します。リラクセーション法やマインドフルネスも組み合わせ、心身のバランスを整えましょう。

▶ストレスで舌が白くなる?その原因と今すぐできる改善策を徹底解説!

▶自臭症を克服する方法

よくある質問(FAQ)

口臭が強いとき、まず何科を受診すればいい?

まずは歯科で口腔内の検査を。歯周病や虫歯が見つからなければ、耳鼻科や内科で後鼻漏や全身疾患の可能性を調べます。

食べ物が原因の口臭はどのくらいで消える?

摂取後数時間~1日以内に緩和します。水分補給やうがい、緑茶に含まれるカテキンが効果的です。

ストレス由来の口臭を自宅で軽減する方法は?

深呼吸やストレッチでリラックスし、こまめに水分補給やガム・タブレットで唾液分泌を促しましょう。

口臭測定器の数値はどこまで信頼できる?

VSC(揮発性硫化物)濃度を測れますが、デバイスによって精度に差があります。参考値として活用し、異常を感じたら専門医の診断を受けてください。

他人には匂うのに自分ではわからないのはなぜ?

自分の呼気に慣れや嗅覚慣れが起こるためです。セルフチェック後でも気になる場合は周囲に確認を依頼するか、測定器で客観的に評価しましょう。

著者のひと言アドバイス

「口臭は体の警報サイン。自己流ケアが長引く前に、まずは症状に応じた専門科へ相談しましょう。早めの一歩が、あなたの笑顔と自信を取り戻す近道になると思いますよ。」

まとめ|“匂いのシグナル”を見逃さず、今日から一歩前へ

口臭の種類と原因を理解したら、まずはセルフチェック表や早見表を使って自分の口臭タイプを確認しましょう。適切なセルフケアを行い、気になる場合は速やかに専門医に相談することで、健康的な息と笑顔を取り戻せます。

参考文献:

- Tentative classification of halitosis and its treatment needs

Miyazaki H, Kawato T, Yamamoto T. 新潟歯学誌. 1999;39(1-2):86-93.

日本口臭学会が最初に示した「生理的/病的」の二大分類を軸に、思春期口臭・更年期口臭など細分類を解説 - 口臭と口臭症の分類

日本口臭学会. 2007年ガイドライン. PDF.

生理的口臭51%、病的口臭49%と統計化し、歯科由来96%、全身由来4%を示す公式分類 - 日本歯科医師会 歯とお口のことなら何でも分かるテーマパーク8020

- Halitosis: a new definition and classification

Aydin M, Harvey-Woodworth CN. Br Dent J. 2014;217(9):E23. DOI:10.1038/sj.bdj.2014.552

病的口臭をType1~Type5、正常生理的OdourをType0として再定義した最新分類 - Halitosis: prevalence, risk factors, sources, measurement and management

Quirynen M, Zhao H, Cosyn J, et al. JDR Clin Trans Res. 2017;2(1):3-13. DOI:10.1177/2380084416670102

有病率調査から検査法(オルガノレプティック法 vs GC法)までを網羅した国際的レビュー - Causes and Management of Halitosis: A Narrative Review

Rosenberg M, Pratten J. Front Public Health. 2023;11:10506127.

Genuine/Pseudo/Halitophobiaの三大カテゴリーを含む実践的管理ガイド