シャワーヘッドを活用した革新的な口腔ケア方法

こんにちは、口腔ケアアンバサダー(社団法人 日本口腔ケア学会認定)の上林登です。

近年、忙しい毎日に適した「シャワーヘッド 歯磨き」が注目されています。ウルトラファインバブルの力で、歯間や歯周ポケットを効率的に洗い流し、歯周病予防にも役立つこの最新の口腔ケア方法を、本記事では詳しく解説していきます。新しいアプローチを求める方にも、すでに毎日の口腔ケアにこだわりを持つ方にも役立つ情報をお届けします。

なぜ今、“シャワーヘッド 歯磨き”が注目されているのか

近年、シャワーを使用した歯磨きが多くの注目を集めています。その理由は、その斬新さと効果性にあります。通常の歯ブラシと歯磨き粉による口腔ケアは、表面的な汚れやプラークの除去には有効ですが、歯間や歯周ポケットなどの狭い領域には届きにくいという課題がありました。

・関連:プラークコントロール成功の秘訣:最新の効果的実践方法で口腔健康を革新しよう!

しかし、シャワーを用いた方法では、水圧を活用してこれらの難しい部分にもアプローチできるため、従来の歯磨きでは届かなかった箇所の洗浄が可能となります。

また、シャワーを使用することで、一般的な歯磨きよりも時間を短縮できる利点もあります。シャワーを浴びながら歯磨きを行うことで、忙しい朝の時間を有効活用できると同時に、口腔内をより広範囲にわたって清潔に保つことができます。

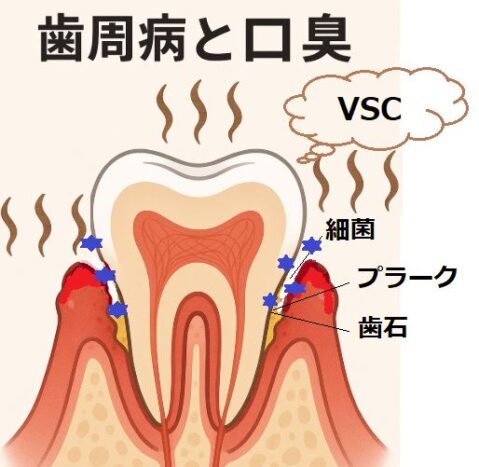

さらに、特にウルトラファインバブル技術を採用したシャワーヘッドの使用は、微細な泡が歯の隙間や歯茎の奥深くまで浸透し、従来の歯磨きでは除去しにくいバクテリアや汚れを効率的に取り除くことができます。これにより、口臭の軽減や歯周病予防に対しても高い効果が期待されています。

「ファインバブル」とは、私たちが日常目にする泡よりもずっと小さく、直径が100μm(=0.1mm)より小さな泡です。

このように、シャワーを利用した歯磨きは、従来の口腔ケア方法にはない多くのメリットを提供し、現代の忙しい生活スタイルに適した革新的なアプローチとして、その価値が高く評価されているのです。

シャワーヘッドを使った歯磨きの基本手順

シャワーを使って歯を磨く方法は、伝統的な歯磨きとは一線を画します。この方法の基本手順は非常にシンプルでありながら効果的です。

- シャワーの温度と水圧の設定:まず、シャワーの温度と水圧を調整します。適切な水圧は口腔内を傷つけず、かつ効果的に洗浄できる程度に設定することが重要です。

- シャワーによる口腔洗浄:次に、口を大きく開け、水流を歯と歯茎にむけて歯間や歯周ポケットを中心に洗い流します。

ウルトラファインバブル機能を備えたシャワーヘッドを使用している場合、その微細な泡が口腔内の隅々まで届き、より効果的な洗浄が期待できます。

シャワーヘッド 歯磨きに必要な道具と準備方法

シャワーで歯を磨くために必要な道具は、基本的にはウルトラファインバブル機能を持つシャワーヘッドです。これは、水圧を利用して微細な泡を生成し、歯と歯茎の奥深くの汚れまで効果的に除去できます。

- 準備方法:まずシャワーヘッドを取り付け、水圧と温度を口腔に優しいレベルに調整します。一般的なシャワー使用と異なり、口腔内を洗浄する際は、水圧が強すぎると歯茎を傷つける恐れがあるため、中程度の水圧が推奨されます。

- 設定:温度は温かいものを選ぶと、より心地よく、リラックスして歯磨きが行えます。

これらの手順に従えば、シャワーを使った新しい形の口腔ケアが実践可能となり、伝統的な歯磨きとは異なる清潔感を体験することができます。

シャワーヘッド 歯磨きのメリットを徹底解析

シャワーを使った歯磨きは、口腔ケアの新しいアプローチとして数多くのメリットを提供します。この方法は、従来の歯磨きでは届きにくい部分への効果的なアクセスを可能にし、全体的な口腔衛生の向上に寄与します。

シャワーヘッドで行う歯間洗浄の重要性と効果

歯間部分は、ブラシの毛が届きにくい場所であり、食べ物の残りやプラークが蓄積しやすい場所です。そのため、通常はフロスや歯間ブラシを使用します。これらの蓄積は虫歯や歯周病のリスクを高めるため、歯間の清潔を保つことは極めて重要です。

シャワーを使った歯磨きでは、適切な水圧を利用して、歯間部分に溜まった汚れや細菌を効果的に洗い流すことができます。これにより、歯間の健康を保ち、虫歯や歯肉炎の予防につながります。

ウルトラファインバブルの役割と“シャワーヘッド 歯磨き”による歯周病予防

ウルトラファインバブル技術を備えたシャワーヘッドの使用は、シャワー歯磨きのメリットをさらに拡張します。この技術により生成される極小の気泡は、歯間や歯周ポケットの奥深くまで浸透し、細菌や汚れを効果的に除去します。

この深い洗浄作用は、歯周病の原因となる細菌の排除に役立ち、歯茎の健康を促進します。さらに、ウルトラファインバブルは口腔内の環境を改善し、口臭の原因となる細菌の繁殖を抑制する効果も期待できます。

これらの効果を総合すると、シャワー歯磨きは従来の方法に比べて、口腔内の清潔度を高め、歯周病や虫歯の予防に大きく寄与することが明らかになります。

シャワーヘッド 歯磨きを実践する際の注意点と効果的なコツ

シャワーを利用した歯磨きは、効果的な口腔ケアを提供する一方で、適切な実践方法が重要です。以下のポイントを注意しながら実践することで、シャワー歯磨きの効果を最大限に引き出すことができます。

シャワーヘッド 歯磨きのための正しい水圧と温度の調節法

シャワーを使った歯磨きでは、水圧の適切な調整が非常に重要です。理想的な水圧は、口内を洗浄するのに十分でありながら、歯茎や敏感な歯を傷つけない程度に抑える必要があります。水圧が強すぎると、歯茎にダメージを与えたり、喉を傷めるリスクがあります。逆に弱すぎると、歯間の汚れが十分に洗い流せません。

シャワーヘッドを口に近づける際は、まず弱い水圧から始め、徐々に水圧を上げていき、口腔内が快適に感じる水圧を見つけましょう。この際、水圧が歯茎に直接当たらないように気をつけてください。また、バブルシャワーのように肌に優しい設定が可能なシャワーなら、強めの水圧でも安心して使えます。しかし、一般的なシャワーの場合は、水圧が強すぎると喉を傷める可能性があるため、慎重に調整することが肝心です。正しい水圧の設定により、シャワーを使った効果的な歯磨きが実現します。

また、温度に関しては、冷たすぎず温かすぎない、体温に近い温度が推奨されます。温かい水は歯茎の血行を促進し、リラクゼーション効果も期待できます。

避けるべき一般的な間違いと正しい対処法

シャワー歯磨きにおいて避けるべき間違いはいくつかあります。まず、水流を直接歯茎や歯根に長時間当て続けることは避けるべきです。これは歯茎の退縮や敏感歯を引き起こすリスクがあります。

また、シャワー歯磨きだけに頼り、通常の歯ブラシを使った歯磨きを怠ることも避けるべきです。シャワー歯磨きは歯間の洗浄には効果的ですが、歯ブラシによるブラッシングでしか取り除けない汚れやプラークもあるため、両者のバランスが重要です。

これらのポイントに注意し、正しい方法でシャワー歯磨きを行うことで、効果的かつ安全に口腔ケアを行うことができます。

シャワーヘッド 歯磨きの実際の使用例と専門家のコメント

シャワー歯磨きは理論上多くのメリットを提供しますが、実際の使用例や専門家の意見も重要です。これらを通じて、この方法の実効性と適切な実践方法を深く理解することができます。

使用者の体験談と感想:シャワーヘッド 歯磨きのリアルな声

著者も実際にシャワー歯磨きを試して、これまで歯磨き時にあった歯茎からのイヤな味がなくなり、歯茎が引き締まるなど効果を実感しています。

シャワーを使う口腔洗浄は、口臭予防歯磨き粉「美息美人(びいきびじん)」を使われているお客様にも紹介していますが、以下のように多くの肯定的なフィードバックが寄せられています。

※ただし、これらの体験談は個人の感想によるものです。

体験談1:歯間ケアに悩んでいた主婦Aさんの場合

Before:

私は2児の母で、毎日の家事に追われているため、歯磨きに時間をかけられないのが悩みでした。通常の歯ブラシに加えて歯間ブラシも使っていましたが、歯と歯の間の汚れが気になり、歯茎が腫れやすい状態だったんです。朝起きたときの口臭も気になっていました。

After:

そこで、思い切ってウルトラファインバブル機能付きのシャワーヘッドを導入し、シャワーを浴びながら歯磨きするスタイルに変えました。最初の1週間で「なんだか歯茎の腫れが引いてきたかも?」と感じ、2週間ほどで朝の口臭も明らかに減少。歯間ブラシを毎回使わなくても、シャワーの水圧だけで歯間の汚れが洗い流せるようになったのが大きかったです。今は歯茎の腫れも落ち着き、歯磨きにかける時間が短くなり、忙しい朝も助かっています。

体験談2:仕事で疲れが溜まる会社員Bさんの場合

Before:

毎晩帰宅が遅く、歯磨きにかける時間がどうしても短くなりがちでした。そのせいか、歯周ポケットの検診で「少し腫れがみられますね」と歯科医に指摘され、歯周病予防が必要と言われていたんです。

After:

そこで、歯科衛生士さんから「シャワーヘッドで口腔内を洗浄してみたら?」とアドバイスされ、半信半疑ながら2ヶ月ほど続けてみました。結果、次の定期検診で「歯茎の状態が改善していますよ」とのお墨付きが!ブラッシングとの併用は続けていますが、シャワーの水流で歯周ポケットが清潔に保たれるのを実感しています。疲れていてもシャワーを浴びながらサッとケアできるので、歯周病予防のストレスが軽減されました。

体験談3:朝の口臭に悩んでいた学生Cさんの場合

Before:

朝起きたときの口臭がひどくて、自分でも嫌になるほどでした。普通の歯磨き粉と電動歯ブラシを使っていたけれど、あまり変わらなかったんです。歯間ブラシは歯茎を傷つけそうで、ちょっと苦手でした。

After:

SNSで「シャワーヘッド 歯磨き」の存在を知り、親に相談してファインバブル付きのシャワーヘッドを導入。実際に試して1ヶ月ほど経ったころ、朝の口臭がずいぶん軽減されたのを自分でもはっきり感じました。歯間ブラシを使わなくても水流で汚れを流せるので、歯茎への負担が少なく、ケア時間も短縮。今は歯磨きをするのが苦にならず、朝の口臭で悩むこともほとんどなくなりました。

専門家による“シャワーヘッド 歯磨き”の推奨事項とアドバイス

口腔衛生の専門家たちは、シャワー歯磨きを補助的なケア方法として推奨しています。一人の歯科専門医は、「シャワー歯磨きは歯間の清掃に役立つが、プラークの除去には従来の歯ブラシと歯磨き粉の使用を継続することが重要」とアドバイスしています。

また、別の歯科衛生士は、「適切な水圧の設定とシャワーの持続時間に注意することが、歯茎へのダメージを避けるために重要」と強調しています。これらの専門家のアドバイスは、シャワー歯磨きを安全かつ効果的に実践するための重要なガイドラインを提供します。

シャワーヘッド 歯磨きに役立つ代替方法とおすすめ製品

シャワーを使った歯磨きが口腔ケアの新しい潮流となっていますが、それに適した特定の製品や代替方法も注目を集めています。ここでは、特に効果的なシャワーヘッドの種類や特徴、およびそれらの違いについて解説します。

代替シャワーヘッドとその特徴・違い:効果的な歯磨きを実現

ウルトラファインバブル技術を搭載したシャワーヘッドは、歯磨きにおいて特に効果的です。これらのシャワーヘッドは、極めて細かい気泡を生成し、口腔内の狭い隙間や歯周ポケットにまで到達し、深い洗浄を実現します。例えば、「ミラブル」や「リファファインバブル」などの製品は、この技術を利用し、効率的な口腔内洗浄を提供します。

これらの製品は、通常のシャワーヘッドと比較して、より微細なバブルを生成し、それによって歯間や歯茎の奥深くの汚れや細菌を効果的に除去できるのが特徴です。また、一部の製品は水流の強さやパターンを調整できる機能を備えており、個人の好みや口腔の状態に応じてカスタマイズすることが可能です。

これらの代替シャワーヘッドは、従来の歯磨きではアクセスが難しい部分の清掃を助け、口腔ケアの質を向上させることが期待されます。しかし、製品選びの際には、水圧の調整機能や、使用のしやすさ、口腔への優しさなどを考慮することが重要です。

また、どの製品も歯磨きの補助として利用し、従来のブラッシングを完全に置き換えるものではないことを念頭に置くべきです。

“シャワーヘッド 歯磨き”まとめと読者への行動提案

本記事では、シャワーを使った歯磨きの方法、そのメリットと実践時の注意点、さらには専門家の意見と代替シャワーヘッドの紹介について詳しく解説しました。

シャワー歯磨きは、伝統的な歯ブラシとは異なる新しい口腔ケアの方法として、効率性と効果性を兼ね備えています。特にウルトラファインバブル技術を使用したシャワーヘッドは、歯間や歯周ポケットの深い洗浄に有効であり、歯周病予防にも寄与します。

しかし、この方法は従来の歯ブラシと歯磨き粉を使ったブラッシングを補完するものであり、完全に置き換えるものではありません。効果的な口腔ケアを実践するためには、両方の方法を適切に組み合わせることが重要です。

行動提案:

- シャワー歯磨きを試す: まずは自宅のシャワーを使って、基本手順に従って歯磨きを試してみてください。

- 適切な製品の選定: ウルトラファインバブル技術を搭載したシャワーヘッドの購入を検討し、口腔ケアに取り入れてみてください。

- 定期的な口腔ケア: シャワー歯磨きを日常的な口腔ケアの一部として取り入れ、健康な口腔環境を維持しましょう。

- 専門家の意見を参考に: 口腔衛生に関する専門家のアドバイスを参考にし、口腔ケアの質をさらに向上させてください。

この記事が、皆さんの口腔ケアの一助となり、健康な毎日に貢献することを願っています。

関連記事: