知恵袋で不安な方へ|30秒で分かる結論

Q. 歯茎がぶよぶよで押すと痛い…自宅ケアだけで治せますか?

A. 軽い歯肉炎なら改善することもありますが、押すと痛い腫れは感染(歯周病・歯の根の炎症など)が関係していることが多く、早めの歯科相談が安心です。とくに「2〜3日たっても痛みが引かない」「膿っぽい」「顔が腫れる・熱が出る」場合は、受診を優先してください。

今日すぐにやること

- 歯ブラシは「やわらかめ」で、境目をなでるように短時間でOK

- ほおの外側から冷たいタオルで10分程度、軽く冷やす

- 刺激の少ない洗口で薄めて流すうがいをする

※注意:ぶよぶよ部分を押して膿を出そうとすると悪化することがあります。触らず、受診の判断に切り替えてください。

こんにちは、口腔ケアアンバサダー(社団法人 日本口腔ケア学会認定)の 上林登です。

監修:歯科衛生士 上林ミヤコ

「歯茎がぶよぶよして押すと痛い…」知恵袋で調べても、答えがバラバラで余計に不安になりますよね。

この症状は、歯周病だけでなく「歯の根の炎症(根の先に膿がたまるタイプ)」でも起こるため、セルフケアだけで長引かせない見極めが大切です。

押すと痛いときの見分け表(まずはここだけ)

※自己判断の目安です。痛みが続く場合は歯科で原因確認を。

| よくある状態 | 起こりやすい原因 | 受診までにできること | 受診の目安 |

|

歯の根の炎症(根の先に膿がたまるタイプ)寄り |

|

2〜3日で痛みが引かないなら歯科へ。 顔の腫れ、発熱があれば早めに相談。 |

|

歯肉炎・歯周病寄り |

|

1週間たっても腫れが戻るなら、歯石除去などプロのケア推奨。 |

|

智歯周囲炎(親知らずの炎症)寄り |

|

口が開きにくい、発熱、腫れが広がるなら早めに受診。 |

※やってはいけない:腫れを押す、針や爪楊枝でつつく、強い殺菌液を長時間含む、痛い部分を強く磨く

歯茎がぶよぶよ・押すと痛いのはなぜ?今すぐセルフチェック

歯茎の「ぶよぶよ」と「腫れ・痛み」は違う?

まず最初に、歯茎の「ぶよぶよ」と「腫れ」「痛み」は、症状の現れ方や原因が少し異なることをご存じですか?

「ぶよぶよ」は、歯茎全体や部分的に柔らかく膨らんだ状態を指し、触ると弾力があるのが特徴です。一方で、「腫れ・痛み」は炎症や膿が溜まった時などに起こりやすく、指で押すと痛みを感じたり、場合によっては熱感や出血を伴うこともあります。

この二つはしばしば同時に現れますが、ぶよぶよ=慢性的な炎症・血流障害、腫れ・痛み=急性炎症や膿のサインであることが多いです。まずはご自身の歯茎を鏡で観察し、柔らかさ・色・痛みの有無などをセルフチェックしましょう。

参考: 歯垢1mgの中には約10億個の細菌が住みついており、むし歯や歯周病の原因となります。(日本臨床歯周病学会)

放置するとどうなる?進行リスクを解説

「今は痛くないし、しばらく様子を見ればいいかな…」と思いがちですが、歯茎のぶよぶよや腫れは放置すると様々なリスクがあります。

主なリスクとしては、歯周病の進行による歯の揺れや抜け、歯茎の退縮、口臭悪化、さらには糖尿病や心疾患との関連も指摘されています。

特に「押すと痛い」や「膿が出る」など急性のサインがある場合は、早期の歯科受診が大切です。自宅ケアだけで改善が難しい場合は、すぐに専門医に相談しましょう。

歯茎がぶよぶよ・腫れる6大原因と特徴

1. 歯肉炎・歯周病の進行度

最も多い原因は、歯周病(歯肉炎・歯周炎)です。歯と歯茎の間にプラークや歯石が溜まると、細菌の働きによって慢性的な炎症が起こり、歯茎がぶよぶよしたり、赤く腫れることがあります。

歯肉炎・歯周病のチェックポイント

- □ 歯磨き時に歯茎から出血する

- □ 歯茎の色が赤く(または紫っぽく)なっている

- □ 歯と歯の間にすき間ができた

- □ 口臭が強くなった

これらに当てはまる場合は、歯肉炎・歯周病が進行しているサインです。初期なら自宅ケアで改善も期待できますが、ぶよぶよが続く場合は歯石除去などプロの治療が必要になります。

2. 歯の根の炎症(根尖性歯周炎・歯根の感染)

「押すと痛い」「一部だけぷくっと腫れる」タイプで多いのが、歯の根の先に炎症が起きるケースです。むし歯の進行や過去の治療歯から細菌が入り、根の先に膿がたまると、歯茎がぶよぶよ腫れて痛みが出ることがあります。

歯の根が原因かもしれないチェックポイント

- 特定の1本の近く(歯の根元あたり)だけが腫れている

- 指で押すとズキッと痛い、噛むと響く

- 歯が浮いた感じがする、違和感が続く

- 歯茎に白いできもの(膿の出口のようなもの)ができたり、味が変に感じることがある

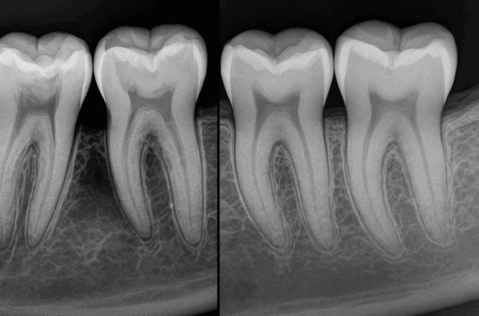

このタイプは、やさしい歯磨きやうがいで一時的に楽になることはあっても、原因(根の中の感染)が残ると再発しやすいのが特徴です。歯科ではレントゲン等で確認し、必要に応じて根の治療や膿の排出などを行います。

※顔が腫れて広がる、発熱がある、痛みが強くなる場合は早めに歯科へ相談してください。

3. 親知らず(智歯周囲炎)の影響

20〜30代に多いのが、親知らず周囲の腫れ(智歯周囲炎)です。親知らずの周辺は歯ブラシが届きにくく、細菌が溜まりやすいため、歯茎がぶよぶよ・押すと痛い・膿が出る、といった症状が出やすくなります。

押すと痛い場合の見分け方

- 親知らずの周囲だけが腫れている

- 指で押すと強い痛みや違和感がある

- 口が開きにくい、発熱がある場合も

智歯周囲炎は悪化すると顎の腫れや全身症状に発展することもあるため、早めの受診が大切です。

4. 妊娠やホルモンバランスの変化

女性の場合、妊娠中や生理前後、更年期などホルモンバランスが変化する時期に歯茎がぶよぶよ・腫れやすくなることがあります。これはホルモンが歯茎の血流や免疫に影響を与えるためです。

妊娠性歯肉炎の症状と対処

- 妊娠初期〜中期に歯茎がぶよぶよ・赤くなる

- 出血しやすいが、強い痛みは少ない

- 基本はやさしいブラッシングと定期的な歯科受診が推奨

5. 栄養不足・免疫低下(ビタミン欠乏など)

不規則な生活や偏った食事が続くと、ビタミンCや鉄分の不足で歯茎の再生力が落ち、ぶよぶよしやすくなります。また、ストレスや睡眠不足で免疫力が低下すると、軽い炎症でも腫れが悪化しやすくなります。

免疫が落ちるときのサイン

- 風邪をひきやすい・口内炎が増えた

- 全身の疲れやだるさが続く

- 歯茎の腫れが治りにくい

こうした場合は、生活習慣の見直しと十分な栄養・休息を心がけましょう。

6. 良性腫瘤(エプーリス)・薬剤性・全身疾患など

まれに、歯茎にできる良性の腫瘤(エプーリス)や、薬剤性の歯肉増殖、全身疾患(糖尿病、血液の病気など)が原因となることもあります。ぶよぶよが一部に限定されていて固さがある、色が異常、急に大きくなった場合などは注意が必要です。

見逃しやすい特殊ケース

- 一部だけコブのように腫れている

- 色が白・紫・黒っぽいなど異常

- 抗てんかん薬・免疫抑制剤など薬剤歴がある

心配な場合は必ず歯科医院で相談してください。

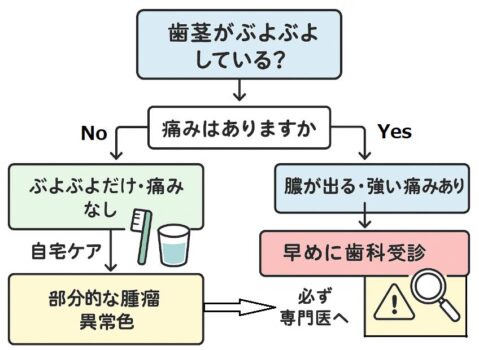

【図解】症状別!ぶよぶよ・腫れのセルフチェックチャート

あなたの症状はどのタイプ?下のフローチャートを参考に、該当する部分から「セルフケア」か「受診すべきか」を判断しましょう。

- ぶよぶよだけ・痛みなし→自宅ケア優先

- ぶよぶよ+押すと痛い・膿が出る→早めに歯科受診

- 部分的な腫瘤・異常色→必ず専門医へ

自宅でできる応急処置とケア手順

すぐにできる対処法(冷やす・痛み止め・洗口液)

歯茎がぶよぶよ・腫れている時、まずは冷やすことで腫れや痛みを和らげることができます。氷や保冷剤をハンカチで包み、頬の外側から10分程度優しく当てましょう。

痛みが強い場合は市販の鎮痛剤(ロキソニン等)も有効ですが、必ず用法・用量を守ってください。 また、抗菌洗口液やアルカリイオン水(美息美人)でのうがいは、細菌を減らし炎症の悪化を防ぐサポートになります。

市販薬やアルカリイオン水(美息美人)の使い方

- 美息美人は水180ccに1振りし、ブクブク・ゴロゴロうがいを3回。刺激が少なく、歯茎にやさしいのが特徴です。

- 抗菌洗口液やうがい薬も、指示通りの濃度・頻度で使いましょう。

- 膿が出ている場合、決して自分で膿を押し出そうとしないでください。

正しい歯ブラシ・バス法・歯間ケア

ぶよぶよの歯茎を傷つけないためには、柔らかい歯ブラシでやさしく磨くのが基本です。

おすすめは「バス法」という磨き方。歯と歯茎の境目に45度の角度でブラシを当て、細かく振動させるように磨きます。

歯間ブラシやフロスも無理に押し込まず、適度なサイズを選びましょう。

ぶよぶよ部分を悪化させないコツ

- 歯ブラシの先端だけでやさしくタッチ

- 1日2〜3回、短時間でも丁寧に

- 磨いた後は美息美人などでうがい

注意!やってはいけないNGケア

- 歯茎を強く押したり、爪や器具で触る

- アルコール濃度が高い洗口液の多用

- 膿を自分で出そうとする

- 市販薬の長期連用(症状改善がなければ必ず受診)

歯科医院で受ける治療と費用の目安

歯科医院での検査内容と流れ

歯科医院では、まず視診・触診・レントゲン撮影などで、歯茎や歯の状態、膿や腫瘍の有無を詳しく調べます。

歯周ポケットの深さを計測し、歯石除去やクリーニングが必要な場合は初回から行われることが多いです。

一般的な治療法・治療費の相場

軽度の歯肉炎なら、クリーニング(保険適用で3,000〜5,000円程度)で改善します。

進行した歯周炎や智歯周囲炎では、抗生剤投与・外科的処置・膿の排出なども行われ、1回5,000〜1万円程度(保険適用)が目安です。 特殊な腫瘍や全身疾患が疑われる場合は、専門機関への紹介となります。

「すぐに受診すべき」危険サイン

- 腫れが急速に大きくなる・強い痛み・膿が出る

- 発熱、顔の腫れ、全身の倦怠感を伴う

- 色が紫・黒など不自然、コブのような固い腫れ

上記に当てはまる場合は、すぐに歯科医院や救急受診を検討してください。

よくある質問(FAQ)

歯茎がぶよぶよしても痛みがなければ様子見で良い?

痛みがなくても歯周病が進行している場合があります。数日様子を見ても改善しない、または悪化する場合は早めの受診をおすすめします。

冷やすのはどれくらい効果がある?

一時的な腫れや痛みの軽減に有効ですが、根本的な治療にはなりません。冷やし過ぎは血流悪化のリスクもあるため、短時間を目安にしましょう。

市販薬や美息美人だけで治る?

初期の軽い腫れや炎症なら自宅ケアで改善する場合もありますが、治らない・繰り返す場合は必ず歯科医を受診してください。

繰り返す場合はどうすればいい?

生活習慣や歯磨きの見直し、定期的な歯科健診が大切です。自己判断せず、早めに専門家へ相談しましょう。

著者からの一言アドバイス

歯茎の「ぶよぶよ」は、体や心からのSOSサイン。無理せず自宅ケアを続けながら、少しでも不安を感じたら専門家に相談する勇気を持ってくださいね。大切な歯と健康を守るために、今日からできる小さな一歩を応援しています。

関連記事:

歯茎の健康を守るために、今日からケアを始めましょう!

参考文献・資料: