銀歯から漂う“あの臭い”はなぜ?【3分でわかる結論】

銀歯の臭いの主な原因は、歯と銀歯の隙間に溜まるプラークや、内部で進行する虫歯・膿、金属特有の性質です。

日々のケア(歯磨き・フロス・うがい)で軽減できるケースもありますが、臭いが続く・フロスが臭う・痛みやしみる症状がある場合は歯科医院での検査と再治療が必要です。

最近はセラミックやジルコニアなど、臭いがつきにくく見た目も自然な新素材への交換も選択肢です。

まずはセルフチェックを試し、気になる場合は早めに歯科医院で相談しましょう。

こんにちは、口腔ケアアンバサダー(社団法人 日本口腔ケア学会認定)の 上林登です。

「銀歯がなんだか臭う…」そんな経験はありませんか?自分だけではなく、意外と多くの方が感じている悩みです。銀歯の下や隙間から独特の臭いがする場合、単なる食べかすだけでなく、歯と銀歯の“ミクロな隙間”で増えた細菌や、内部で進行する虫歯が原因になっていることも。

本記事では、「なぜ銀歯は臭いやすいのか?」から、自分でできるチェック法・日常ケア・歯科での対策まで、専門的かつ分かりやすく解説します。

今日からできるケアを始めて、自信を持って笑える毎日を手に入れましょう!

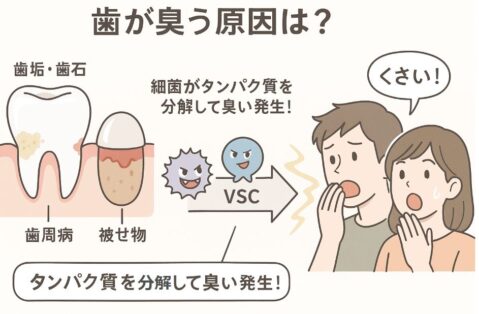

銀歯が臭いやすい5つのメカニズム

1. 歯と銀歯の“ミクロ隙間”に溜まるプラーク

銀歯は精密に作られていますが、どんなに上手な歯科医師が装着しても、歯と銀歯の間にはごくわずかな隙間が生じます。このミクロ単位の隙間に、プラーク(歯垢)が溜まりやすく、そこからメチルメルカプタンなどの揮発性硫黄ガスが発生し、口臭の原因となります。特に奥歯の銀歯は、歯ブラシが届きにくいため、ケアが不十分になりがちです。

2. 銀歯内部で進行する二次カリエスと膿

銀歯の下で虫歯(二次カリエス)が進行してしまうケースも少なくありません。これは、銀歯と歯の接着剤(セメント)が劣化し、細菌が内部に侵入することで起こります。

二次カリエスが進むと、銀歯の中で膿がたまり、それが腐敗臭や硫化水素ガスとなり、強い口臭を発するようになります。「しっかり磨いているのに臭いが消えない」と感じる方は、このパターンが隠れていることが多いです。

3. 金属表面の微細キズと菌バイオフィルム

銀歯は金属ゆえに硬く、表面に微細なキズがつきやすい特徴があります。この細かなキズに歯垢や細菌が付着しやすくなり、「バイオフィルム」と呼ばれる細菌の膜が形成されます。

バイオフィルム内の細菌は、通常の歯磨きではなかなか落としきれず、臭いの元が蓄積される原因になります。特に、銀歯の周囲に歯石が付着しやすい方は、要注意です。

4. ガルバニー電流と金属イオン溶出

銀歯を含む金属の詰め物は、異なる金属が口腔内で接触した際に「ガルバニー電流」と呼ばれる微弱な電流が発生することがあります。この電流は、唾液中のイオンバランスを崩し、金属イオンが溶け出しやすくなります。

この金属イオンや電流によって、口の中の自浄作用が弱まったり、細菌が繁殖しやすくなり、結果的に独特の金属臭や不快な口臭の一因となることが研究でも指摘されています。

5. セメント劣化による接着不良

銀歯を歯に固定する際に使う「歯科用セメント」は、長年の使用で徐々に劣化していきます。セメントが古くなり、銀歯と歯の間に隙間ができると、そこに細菌や食べかすが侵入しやすくなります。

こうした隙間はご自身では見つけづらいですが、違和感や臭いが続く場合は早めに歯科医院でチェックを受けることが大切です。

銀歯だけでなく、差し歯やブリッジなど他の被せ物が気になる方は、被せ物全体の仕組みとニオイの原因をまとめたこちらの記事も参考になります。

【図解】銀歯の断面図で見る臭い発生ポイント

銀歯の臭いは、主に「銀歯と歯の隙間」「内部の虫歯」「金属表面のバイオフィルム」「セメントの劣化部分」に発生源が集中しています。

上記イラストのように、銀歯と歯の境目や内部の虫歯部分は、通常の歯磨きだけでは汚れを落としきれない“デッドスペース”となりやすいのです。

自宅でできる口臭セルフチェック&応急ケアHowTo

ステップ1:フロス嗅覚テスト

自宅で手軽に銀歯周りの臭いをチェックする方法の一つが「フロス嗅覚テスト」です。やり方は簡単!

1. デンタルフロスを銀歯の周囲に通し、ゆっくり動かします。

2. 使用したフロスの臭いを直接嗅いでみてください。

3. もし嫌な臭い(腐敗臭やドブ臭)がした場合、隙間で細菌が増殖しているサインです。

フロスが引っかかる、切れる、臭いが強い場合は、歯科医院での精密検査をおすすめします。

▶詰め物の段差がある奥歯臭いの見分け

ステップ2:キシリトール+美息美人ブクブク法

臭いが気になる時の応急ケアとしておすすめなのが「キシリトールガム」と「美息美人」を使ったケアです。

- 1. 無糖のキシリトールガムを5分ほど噛み、唾液を増やします。

- 2. コップの水180ccに美息美人をひと振りし、口に含んでブクブク・ゴロゴロうがいを3回。

- 3. 舌や銀歯の周りをやさしくブラッシング。その後、水でしっかりすすぎます。

アルカリイオン水の力で銀歯周りのタンパク汚れや細菌をしっかり除去でき、口臭が軽減されます。

歯科で受けるべき治療と素材選択(セラミック・ジルコニア比較)

銀歯の臭いがなかなか改善しない、もしくはフロスが引っかかる・痛みがある場合は、歯科での精密検査と治療が必要です。

特に二次カリエス(銀歯の下で進行する虫歯)や接着不良が原因の場合、再治療(新しい被せ物への交換)が最も効果的な対策となります。

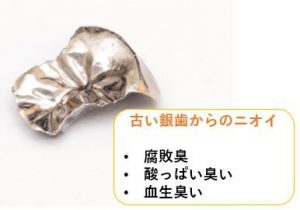

【歯科技工士(著者)から一言アドバイス】

古い銀歯が臭う原因の多くは、当時の技術や材料による適合性の甘さにあります。支台歯の形成や型取り、銀歯そのものの精度が現在と比べて劣るため、装着直後から歯と銀歯の間に隙間ができやすく、細菌や汚れがたまりやすくなります。長年使った銀歯は劣化も進むため、不快な臭いの原因となりやすいです。気になる方は、ぜひ一度作り替えをご検討ください。

再治療を検討する際、多くの方が「次はどんな素材がいいの?」と悩まれます。

近年はセラミックやジルコニアといった金属を使わない「メタルフリー治療」が人気です。それぞれの特徴をまとめると――

| 素材 | 主なメリット | 主なデメリット |

|---|---|---|

| セラミック | 自然な白さ、美しさ/臭いがつきにくい/金属アレルギーなし | 割れやすい場合も/保険適用外(費用高め) |

| ジルコニア | 高強度で丈夫/見た目も白い/臭い・アレルギーなし | 調整が難しい/費用高め |

| 銀歯(金銀パラジウム合金) | 保険適用で安価/実績豊富 | 臭い・アレルギー・金属腐食リスク |

まとめ:見た目・衛生・健康面でのトータルバランスを考えると、セラミックやジルコニアは非常におすすめです。とくに前歯の差し歯まわりのニオイが気になる場合は、差し歯の臭いの原因と治し方をまとめた記事でくわしく解説しています。

ただし、「すぐ交換」だけが正解ではありません。担当歯科医師とじっくり相談し、あなたに合った方法を選びましょう。

最新研究:銀歯のガルバニー電流と全身症状の関連

📰関連研究ピックアップ

・銀合金を含む歯科金属の表面の粗さが細菌の付着に影響を与えることが複数の研究で示唆されています。たとえば、Yoshida et al., 2002 では、金属表面の粗さがプラーク付着や口腔内の衛生状態に関与する可能性が指摘されています。

・ガルバニー電流(お口の中の金属間に発生する微弱な電流)が口腔環境や金属イオン溶出に影響を与えることが過去の研究で報告されています。全身への影響や自律神経への直接的な影響については、Matsumoto et al., 2005 などで議論されていますが、明確なエビデンスはまだ限定的です。

最近では、銀歯などの金属が「ガルバニー電流(微弱な電気)」を発生させることにより、口腔環境に何らかの影響を及ぼす可能性が指摘されています。

金属イオンの溶出は、唾液のpHや粘膜環境を変化させ、細菌の増殖・口臭・味覚異常・炎症などに関係するケースもあると考えられています。

また、複数の種類の金属が同時にお口の中に入っている場合、ガルバニー電流が強くなりやすいことも報告されています。

現代歯科では「メタルフリー治療」への移行が進んでおり、金属臭や不調が気になる方は、素材の見直しも選択肢の一つです。

【引用元・参考リンク】

・Yoshida Y, et al. “Surface characteristics and bacterial attachment on dental materials.” J Dent. 2002.

よくある質問(FAQ)

- Q1. 銀歯の臭いは自分で治せますか?

- 日常のケア(歯ブラシ・フロス・美息美人による口腔ケア)で軽減する場合もありますが、隙間や内部の虫歯が原因の場合は歯科での治療が必要です。

- Q2. 銀歯を交換した方がいいのはどんな時?

- フロスで強い臭いがしたり、痛み・しみる・腫れなどの症状があれば、内部で虫歯や膿が進行していることがあります。早めの受診・交換検討が安心です。

- Q3. セラミックやジルコニアに替えると口臭は減りますか?

- 銀歯に比べて臭いがつきにくく、金属アレルギーの心配もありません。正しいケアを続けることで、清潔な状態が長持ちします。

まとめ|銀歯の臭いは素材・ケア・再治療の三位一体で解決

銀歯の臭いは、多くの方が感じる悩みです。原因はさまざまですが、「隙間に溜まったプラーク」「内部で進む虫歯」「金属特有の作用」など、複合的な要因が絡み合っています。

セルフチェックや日々のケアで改善するケースも多い一方、症状が続く場合は歯科医院での精密な診断と治療が不可欠です。

近年はメタルフリー治療の選択肢も増えており、「見た目」「健康」「将来性」を考えて自分に合った方法を選ぶことが、口臭ゼロ・健康なお口への第一歩です。

【著者の一言アドバイス】

銀歯の臭いは「自分だけかも…」と不安になりがちですが、正しい知識とケアを続ければ必ず改善に近づきます。ひとりで悩まず、一歩ずつ行動してみましょう。もし分からないことがあれば、専門家に相談することも大切です。

関連:「歯が臭い…原因と対策を徹底解説!セルフチェック付きガイド」

関連記事:

参考文献: