こんにちは、口腔ケアアンバサダー(社団法人 日本口腔ケア学会認定)の上林登です。

逆流性食道炎は、胃の内容物が食道へ逆流して炎症を起こす病態ですが、その影響は胸焼けや呑酸だけにとどまりません。実は、胃酸や胆汁が上がってくることで口腔内に酸性ガスや有害物質が広がり、思いがけない口臭を引き起こすことがあるのです。

知恵袋にも、「酸っぱく発酵したヨーグルト臭がつらい。」との相談が多くあります。

“食事のあとに胸焼けを感じると同時に口がツンとする”といった経験がある方は要チェック。本記事では、逆流性食道炎が口臭を招くメカニズムを3つのポイントでわかりやすく解説します。

逆流性の匂いでも、口内を“薄めて流す”初手で体感は下げられます。 寝前・起床直後の扱いを含む全体手順は口臭対策で確認してから、本記事の逆流性対策を追加してください。

クリックできる目次

逆流性食道炎が口臭を招く3つのメカニズム

1. 呑酸が引き起こす胸焼けと酸っぱい臭い

逆流性食道炎では、胃の強い酸性物質が食道へと逆流する「呑酸」が頻繁に起こります。この呑酸には、消化過程で生じた酸っぱいガス成分が含まれ、喉や口腔内に長くとどまると、呼気に混じって「酸っぱい臭い」として感じられます。

特に食後や空腹時に胸焼けとともにツンとした不快なにおいがするときは、呑酸による口臭のサインかもしれません。

2. 食道炎による粘膜損傷と硫黄臭の発生

胃酸が繰り返し逆流すると、食道の粘膜が傷つき、慢性的な炎症「食道炎」を引き起こします。傷ついた粘膜や剥がれ落ちた細胞は口腔内に細菌のエサを提供し、これらが分解される過程で「揮発性硫黄化合物(VSC)」が発生します。

VSCは「腐った卵」や「ドブ」のような強烈な臭いを伴い、通常の歯磨きやマウスウォッシュでは消えにくいのが特徴です。

3. 胃内容物の停滞が生む発酵臭

逆流性食道炎では、胃の運動機能低下や下部食道括約筋のゆるみにより、胃内容物が長時間停滞しやすくなります。

停滞した食べかすは細菌による発酵・腐敗を進行させ、結果として臭気を伴うげっぷや口臭を引き起こします。特に朝起きたときや食後長時間たっても口の中が不快な臭いに包まれる場合は、胃の停滞が関与している可能性が高いでしょう。

こんな臭いは要注意!セルフチェック早見表

酸っぱい卵の腐敗臭+胸焼け

胃酸が逆流すると、胃の中のタンパク質が分解されて「腐った卵」のような硫化水素ガスが発生します。特に食後や空腹時に胸焼けを感じながらこのような臭いがするときは、呑酸(どんさん)が原因かもしれません。

苦い胆汁臭+朝方に悪化

胆汁が逆流してしまうと、コーヒーの残りかすのような苦みを伴う臭いに。朝、目覚めた直後に口からツーンとした苦みを感じる場合は、胃の蠕動(ぜんどう)運動が弱く、胆汁の逆流も起こしているサインです。

口腔ケア無効の持続臭

歯磨きやマウスウォッシュをしても口臭が変わらないときは、口内だけが原因ではありません。胃や食道から上がってくるガス成分が、根本的な臭い源となっている可能性が高いです。

原因別セルフケア|今日からできる7つの生活改善

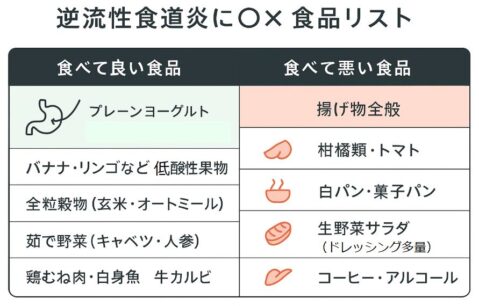

「逆流性食道炎に◎× 食品リスト」は、胃酸の逆流を抑えやすい◎、食品と刺激しやすい×にした、食品を一目で比較できる表です。◎を中心に、×を控えた献立で胸焼けや口臭の予防に役立てましょう。

① 寝る3時間前は絶食+頭部挙上で呑酸防止

就寝前に食事を控え、枕元にクッションやブロックを置いて頭部を約15〜20cm高くすると、重力のおかげで胃酸の逆流を抑えられます。うんうん、寝ている間の逆流をグッと減らしましょう。

② コーヒー・アルコール・高脂肪を控えて胃酸抑制

これらは胃酸の分泌を促進し、括約筋をゆるめる作用があります。ミルクティーやハーブティーに切り替え、揚げ物や脂の多いお肉は控えめに。

③ 早食い防止と咀嚼回数アップで消化促進

よく噛むことで唾液が増え、消化酵素が働きやすくなります。1口あたり20〜30回を目安に、ゆっくり味わって食べる習慣をつけましょう。

④ PPI・H2ブロッカーの上手な使い方

プロトンポンプ阻害薬(PPI)やH2ブロッカーは、医師の指示に従って適切に服用すれば胃酸を効果的に抑えられます。市販薬もありますが、自己判断せず受診時に相談を。

⑤ 口腔乾燥対策で揮発性硫黄化合物を抑制

唾液は口内の臭い物質を洗い流す天然のリンス。水分補給をこまめに行い、マスク着用時は定期的に口を開けて深呼吸をすると、口内が潤いやすくなります。

⑥ 姿勢と服装を見直して逆流を減らす

前かがみの姿勢やタイトなベルト・スカートは腹部を圧迫し、逆流を助長します。デスクワーク時は背筋を伸ばし、ウエスト周りに余裕のある服を選びましょう。

⑦ ストレスマネジメントで内圧を安定化

ストレスは自律神経を乱し、胃の運動機能低下を招きます。深呼吸や軽いストレッチ、ヨガなどでリラックス時間を持ち、内圧の乱高下を防ぎましょう。

受診ガイド|放置NGサインと検査の流れ

内視鏡検査・pHモニタリング・ピロリ菌検査の特徴

・**内視鏡検査**:食道粘膜の炎症度合いを直接観察。ピロリ菌の有無も同時確認可。

・**pHモニタリング**:食道内に小型センサーを24時間設置し、酸性度の変動をデータ化。

・**ピロリ菌検査**:血液・呼気・便で判定。胃酸過多や胃潰瘍のリスク管理にも有用です。

受診先の選び方(消化器内科 vs 口臭外来)

消化器内科…逆流性食道炎の診断・薬物治療が主体。 口臭外来…口腔内の状態と全身要因の両面からアプローチ。胃腸以外に歯周病や舌苔も同時にケアしたい方におすすめです。

よくある質問(FAQ)

Q1. 逆流性食道炎の口臭は市販の口臭ケアで隠せますか?

A. 一時的にはミント系マウスウォッシュでマスクできますが、酸性ガスやVSCは根本的に抑えられません。セルフケアや服薬で酸逆流を防ぐことが先決です。

Q2. 呑酸を放置するとどうなりますか?

A. 長期的に食道粘膜が損傷し、バレット食道や食道がんのリスクが高まります。また慢性的な口臭や咳、喉の違和感も悪化します。

Q3. ピロリ菌の口臭とどう違うの?

A. ピロリ菌は「硫化水素」をはじめとする悪臭を伴うことが多く、胃粘膜の慢性炎症が背景です。逆流性食道炎では「酸っぱい」「苦い」などガス系の臭いが主体となります。

Q4. 生活習慣以外に注意すべきことは?

A. 過度な運動直後や激しい前屈姿勢は逆流を助長します。また睡眠中の口呼吸も口内乾燥と臭いを悪化させるので、ナイトガードや保湿マスクの使用を検討しましょう。

まとめ|逆流性食道炎の口臭は根本治療で改善可能

逆流性食道炎がもたらす口臭は、胃酸や胆汁の逆流、粘膜損傷、細菌発酵といった複合的なメカニズムが背景にあります。

セルフケアだけでなく、必要に応じた受診と検査で正確に診断を受けることが大切です。今日からできる生活改善と適切な薬物療法で、根本から口臭を改善し、自信のある笑顔を取り戻しましょう!

参考文献:

- 国立長寿医療研究センター-逆流性食道炎ってどんな病気?

- 厚生労働省-腹部臓器の障害

- 厚生労働省-胃食道逆流症診療ガイドライン2015

- 日本歯科医師会-口臭の原因

- 日本医師会-胸やけ、ゲップがあったら−逆流性食道炎−