口臭セルフチェックの詳細ガイド

こんにちは、口腔ケアアンバサダー(社団法人 日本口腔ケア学会認定)の上林登です

「自分の口臭、大丈夫かな?」——そう思っても、なかなか自分の鼻では正確にチェックしづらいものですよね。

そこで本記事では、テレビ番組「ホンマでっかTV」で紹介された口臭確認法を実際に試してみたレポートや、知恵袋で人気の簡単チェック法を含め、誰でもカンタンに試せる方法を徹底解説します。「ティッシュテスト」から「ビニール袋テスト」まで、どれが本当に使えるのか、それぞれのメリット・デメリットもわかりやすくまとめています。

この記事を読むと分かること

- 「ホンマでっかTV」の口臭チェック方法を実際に試した感想

- 知恵袋などで話題の簡単セルフチェック法の手順とポイント

- 唾液・舌の状態を使ったリアルな口臭チェックのやり方

- 口臭の原因と、予防するための日常ケアのコツ

- 自宅ですぐ取り組める口臭対策の最新トレンド

気になる“口臭”を正しく理解し、セルフチェックから日々のケアに活かすための情報が満載です。デリケートな口臭問題こそ、科学的根拠や実践レポートをもとに対策を進めるのが一番の近道。早速チェック方法を見ていきましょう!

自分の口臭に気づきにくい理由-ホンマでっかTV

過去に放送された「ホンマでっかTV」では、自分の口臭に気づきにくいのは、主に嗅覚の順応が原因だと言っていました。そして、自身の鼻は常に口臭にさらされているため、脳がそのにおいを「当たり前」と認識し、意識的に感じ取らなくなるのです。また、口と鼻の位置関係や、物理的に息が直接鼻に届きにくいことも影響しています。

自分の口臭に気づく重要性

口臭は “目に見えない名刺” のようなもの。生活習慣や体調で日々変わり、自分では気づきにくいからこそ、まずは今の状態を知ることが大切です。

口臭が起こる主な4つの理由

- 口内細菌の増殖:舌苔や歯垢がガスを生み、においの元に。

- 食べ物・飲み物の残り香:ニンニク、アルコール、コーヒーなどは強く残ります。

- 生活習慣とストレス:喫煙や睡眠不足は唾液を減らし、臭いを悪化。

- 病気や体調不良:歯周病・虫歯、胃腸の不調などがにおいとして現れることも。

放置するとどうなる?

- 自信ダウン:「また臭っているかも…」と不安がつきまとう。

- 会話がぎこちない:距離を取りがちになり、人間関係にヒビが入る。

- 健康サインを見逃す:口臭が病気の警告の場合もあるので要注意。

まずはセルフチェックから

自分の口臭を正しく知れば、原因に合ったケアが選べます。「ホンマでっかTV」の方法を元にした、この記事で紹介する「5つのかんたんチェック法」をぜひ試して、クリアな息と笑顔を取り戻しましょう。

実践!セルフチェックの方法

口臭をチェックする方法は数多くありますが、日常生活で手軽に試すことができるセルフチェックの方法をいくつか紹介します。これらの方法を試すことで、自分の口臭の状態をより正確に理解する手助けとなります。

・関連:口臭チェックの方法を知ろう!セルフチェックから専門的なアプローチまで

ティッシュテスト

この方法は非常にシンプルで、ティッシュを使用して口臭をチェックします。方法は、舌の奥の部分をティッシュで軽く拭き取り、そのティッシュの匂いを嗅ぐだけ。不快な臭いがする場合、口臭の可能性が高いです。

メリット:

- 手軽さ: どこでも手に入るティッシュを使うため、特別な道具や準備が不要で、いつでも簡単に実施できます。

- 即時性: テスト結果を即座に確認できるため、口臭の有無を迅速に判断できます。

デメリット:

- 主観性: 匂いを嗅ぐ行為は非常に主観的で、人によって感じ方が異なるため、正確性に欠ける可能性があります。

- 限定的な診断: 舌の表面のみをチェックするため、口臭の原因が他の部位にある場合、見逃してしまう可能性があります。

POINT: 臭いテストの前に 「アルカリうがい」で今すぐリセット してから再チェックすると変化がよくわかります。

唾液の匂いチェック

唾液は口臭の主な原因となる細菌の生息地です。この方法では、手の甲に唾液を少量つけて乾かし、その後その部分を嗅ぐことで口臭をチェックします。強い臭いがする場合、口臭のケアが必要かもしれません。

メリット:

- 直接性: 口臭の主な原因である細菌が多く含まれる唾液を直接チェックするため、口臭の有無をより直接的に確認できます。

- 簡便性: 特別な器具が不要で、どこでも簡単に実施できる手軽な方法です。

デメリット:

- 不快感: 自分の唾液の匂いを直接嗅ぐことになるため、一部の人にとっては不快な体験になる可能性があります。

- 匂いの判断の難しさ: 嗅覚の感度は人によって異なり、また自身の臭いに慣れてしまっている場合、正確に臭いを判断することが難しい場合があります。

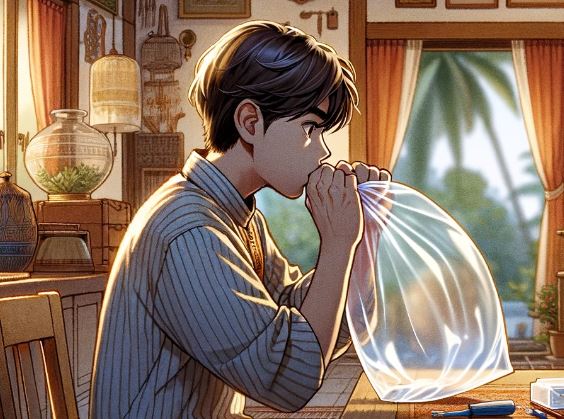

ビニール袋やコップを用いた方法

こちらも簡単な方法です。深呼吸をした後、ビニール袋やコップに息を吹きかけてフタをします。数秒後にフタを開けて匂いを嗅ぐことで、自分の息の臭いを確認することができます。

メリット:

- シンプルさ: 手に入りやすいビニール袋やコップを使用するため、特別なツールや機器が不要で、誰でも簡単に実施できます。

- 直接性: 自分の息を直接確認できるため、口臭の有無を自分で感じ取りやすく、即時的なフィードバックが得られます。

デメリット:

- 匂いの捉え方の主観性: 匂いを嗅ぐ行為は個人の感覚に依存するため、人によって評価が異なり、正確な判断が難しい場合があります。

- 全体的な口臭の原因の特定には限界がある: この方法では、息に含まれる臭いの一部をチェックできるものの、口臭の原因を特定するには限界があり、さらなる詳細な検査が必要になる場合があります。

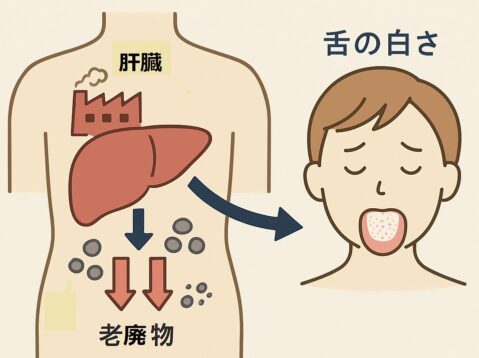

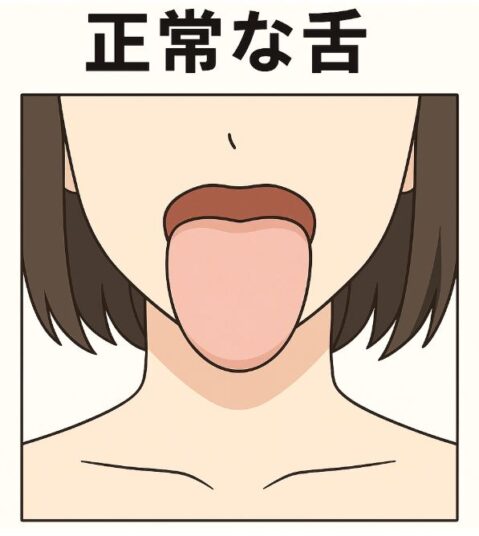

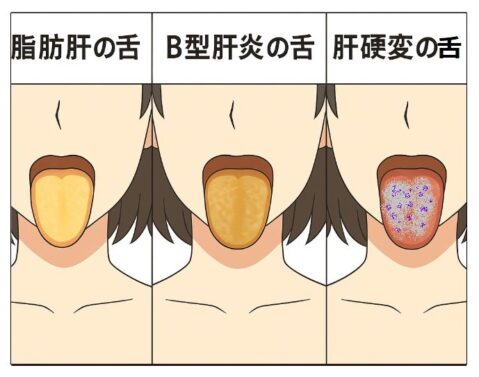

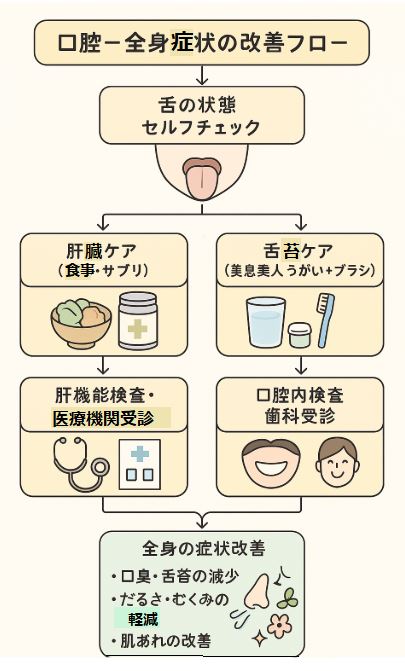

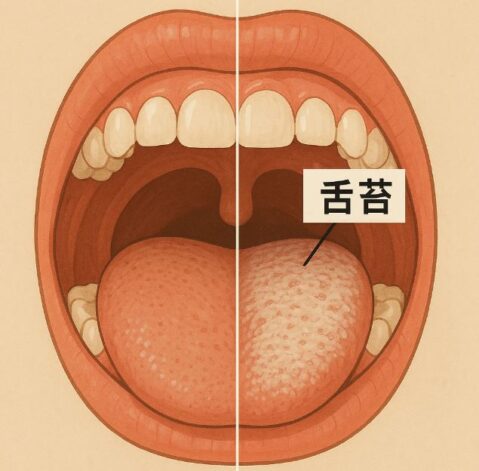

舌の健康チェック

舌の表面に白いものや黄色いものが付着している場合、それは細菌や食べ物の残りで、口臭の原因となることが多いです。舌をチェックすることで、口臭の原因を特定しやすくなります。舌を清潔に保つことは、口臭予防のための基本的なステップとなります。

これらのセルフチェックの方法を利用して、自分の口臭の状態を知ることができます。適切なケアや予防策を取ることで、口臭を減少させることができるでしょう。

メリット:

- 直接的な原因の特定: 舌の表面の状態は口臭の重要な指標となり得るため、舌のチェックによって口臭の原因を直接的に観察し、特定することが可能です。

- 予防への貢献: 舌の健康状態を定期的にチェックし、適切にケアすることで、口臭の予防につながります。

デメリット:

- 自己判断の限界: 舌の状態を自分でチェックすることは有効ですが、自己判断には限界があり、見落としや誤解釈の可能性があります。

- 包括的な診断の欠如: 舌の状態だけをチェックすることで口臭の原因を特定できる場合もありますが、他の原因による口臭を見逃す可能性があるため、包括的な口腔内診断の代わりにはなりません。

「ホンマでっかTV」で紹介された口臭確認法

「ホンマでっかTV」で紹介された口臭チェックの方法も一度試してみる価値があります。

口臭チェックの順序:

- コットンを使って自分の舌苔や歯茎を拭い取り、それを密閉した瓶に入れます。

- その瓶を熱燗のようにお湯で温める。

- しばらく置いた後に匂いを確認します。

これにより、比較的正確に自分の口臭を確認することが可能です。

メリット:

- 感度の高さ: コットンと温めることで臭い成分を強化し、微細な口臭も感知しやすくなるため、より正確な判断が可能です。

- 具体的な臭いの確認: 実際に舌苔や歯茎から取ったサンプルの臭いを確認できるため、口臭の質や強さを具体的に把握できます。

デメリット:

- 手間と時間: コットンでサンプルを採取し、それを瓶に入れてお湯で温める必要があるため、他の方法に比べて手間と時間がかかります。

- 主観性: 最終的な臭いの判断は個人の感覚に依存するため、主観性が介入しやすく、人によって感じ方に差が出る可能性があります。

「ホンマでっかTV」の方法が面倒な人には、次の簡単方法をおすすめします。

ティッシュで口臭チェック:

- ティッシュに唾液を含ませ、ビニル袋に入れて封をする。

- ティッシュが入ったビニル袋を、ズボンのポケットに入れるなどして温める。(1時間から2時間)

- 時間が経ったら、ビニル袋を開けて匂いを嗅ぐ。

最近のトレンド:口臭チェック情報

口臭チェックに関する情報を検索する際、多くの関連キーワードや新しい方法が見受けられます。ここでは、最近のトレンドや評価が高い口臭チェックの方法を3つピックアップして紹介します。

マスクでの確認方法

新型コロナウイルスの影響で、マスクの使用が日常化した現代。マスクを使用して自分の息の臭いを確認する方法が注目を浴びています。マスクをして数分間呼吸をすると、自分の息の臭いがマスク内にこもり、口臭を確認しやすくなります。これは、日常的に口臭を気にする人にとって、とても手軽なチェック方法と言えるでしょう。

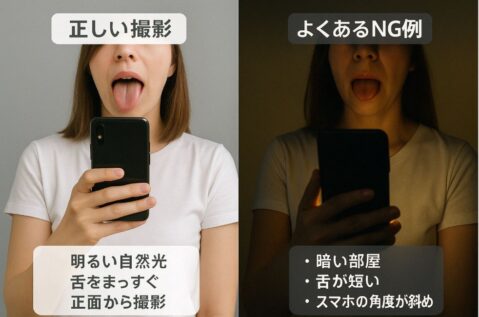

口臭アラートアプリ

Chat GPTの普及とともに、舌をスマホで撮影し口臭チェックするアプリ「舌・口臭診断エキスパート」や「AI 舌診アプリ」も登場しています。これらのアプリは、専用のセンサーを使用して息の成分を分析し、口臭の程度を数値化して知らせてくれます。アプリを使用することで、日々の口臭の変化や改善の進行度を把握することができるため、管理が簡単です。

メリット:

- 定量的な分析: 専用のセンサーやAI技術を用いて口臭の成分を分析し、数値化することで、客観的かつ定量的な口臭の評価が可能になります。

- 日々の変化の追跡: アプリを通じて口臭の日々の変化を記録し、管理することができるため、口臭改善の進行度や効果を簡単に把握できます。

デメリット:

- 専用センサーの必要性: 正確な分析を行うためには専用のセンサーや特定の条件が必要であり、これらがないと正確な分析ができない可能性があります。

- 個人差の影響: アプリのアルゴリズムが一般的な基準に基づいているため、個人の特異性や特定の口腔状況を完全には反映できない場合があります。

関連記事:AI舌診アプリで毎日の健康をチェック!

手のひらニオイ確認法

手のひらを軽くなめ、5秒待ってニオイを嗅ぐ自己チェック。

POINT: ニオイが気になったら 「アルカリうがい」で今すぐリセット してから再チェックすると変化がわかります。

口臭の原因と予防策

口臭の原因は多岐にわたりますが、ここでは主要なものを取り上げ、その予防策について詳しく説明します。日常生活の中でのちょっとした意識とケアが、口臭の予防に繋がります。

主な原因:歯周病や舌のコケ

口の中には、無数の細菌が存在しています。これらの細菌が食べ物の残りかすや死んだ細胞を分解するときに、臭いを発生させるガスを放出します。特に歯間や歯肉の間、舌の表面に多くの細菌が存在するため、これらの部位が口臭の主な原因となる場所です。

-

歯周病:歯石やプラークが長期間放置されると、歯肉に炎症を起こす歯周病が発生します。この炎症は、臭いの原因となる細菌の繁殖を促進させるため、口臭の主要な原因となります。

-

舌のコケ:舌の表面には小さな突起があり、これらの間に食べ物の残りかすや死んだ細胞が詰まり、細菌の温床となります。これを「舌のコケ」と呼び、これが臭いの原因となることが多いです。

・関連:口臭原因を徹底解明!その原因と対策方法を分かりやすく解説

予防のための日常ケア

口臭の予防には日常の適切なケアが欠かせません。以下に、基本的な予防策を紹介します。

-

適切な歯磨き:歯の表面だけでなく、歯間や歯肉の境界にしっかりとブラシを当てて磨くこと。フロスや歯間ブラシの利用も効果的です。

歯磨きに関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。

「歯磨きしても口が臭い?その原因と対策を知恵袋で徹底調査!」 -

舌のケア:舌専用のブラシやクリーナーを用いて、舌の表面をやさしくこすり、コケや細菌を取り除くこと。

-

口の中の保湿:乾燥すると細菌の増殖が促進されるため、定期的に水分を取ることや、無糖のガムを噛むことで唾液の分泌を促すことが推奨されます。

これらの基本的なケアを日常的に行うことで、口臭の予防に効果的です。

口臭ケア製品に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。

【2025年最新版】口臭ケアおすすめガイド:効果的な方法とベスト製品10選