子どもを持つ親が「思春期の口臭」について理解することは大切です。

子供が中学生・高校生の思春期になると、誰にも言えない悩みごとが多く出てくるかもしれません。その中に口臭の悩みがあることはあまり知られていません。「口臭」がひどいと友達関係にも影響したり、いじめに発展することもあります。

ですから、お父さん・お母さんとしても、ほっておくことができないかもしれません。ところが、口臭に関しては、ほとんどの人が無知なため、子どもの相談にのることも出来ないのが現状ではないでしょうか。そのため、子どもだけではなく親自身も悩むことになっていませんか?

今回の記事では、思春期の子どもを持つ親が、どのようにして「子どもの口臭」に取り組めばいいのかについてお伝えします。ぜひご参考にしてください。

思春期の息子の口臭に悩んでいます

中一の子どもを持つお客さまから、このようなご相談がありました。同じ悩みを持たれているお母様もいらっしゃると思いますので、ご参考にしてください。

「中一の息子の、口臭に悩んでいます。息子の口臭は私にも分かるほどのニオイですし、舌も真っ白です。成長期でホルモンの関係等があるのか?など素人考えでいます。本人は私には気にしてないように見せていますが、多分、気にしているとおもうのですが…」

この他にも、中学3年生の娘さんを持つお母さんから、「娘がとても口臭を気にしています。私がそばにいても気にならないのですが、どうすればいいでしょうか?」

また、高校生の娘さんを持つお母さんからは、「子供が高校生の女の子なんですが、一年程前から口臭がひどくなり、胃に異常があるのかと思い病院で検査しましたが、全く異常はなかったので、やはり口内環境が問題なのかなぁと思います。女の子なので周りが気付いてないかどうか心配です。歯磨きをしてもすぐに喉から臭ってきます。何が原因なのでしょう?」

これらのご相談は、どれも思春期特有の口臭によるものと考えられます。子どもの悩みを解決するためには、先ず、思春期についても知ることが大事です。

思春期とは?年齢は?

思春期というのは、人が子供から大人になるまでの期間を言います。しかし、この大人という定義があいまいです。というのは、思春期には、身体が成長して大人になることと、精神(心)が成長して大人になる、という2つの面があるからです。

心の発達からいうと、小学校高学年から高校生を指します。体は大人だけれど、精神面は子供だという人もいますし、反対に外見は幼いけれど、精神面がしっかりしている場合もあります。だから、人によって思春期年齢は異なります。

一般的に肉体面の思春期年齢は、女性は10歳から、男性は11歳から始まり、18歳~20歳といわれています。しかし、精神面の思春期年齢はというと、昔は20歳まででしたが、近ごろは30歳ごろまでと遅くなっているようです。これも時代の変化かもしれませんね。

思春期の特徴

中学生や高校生になると、身体が急激に大人に成長します。ところが、その成長に精神面が追い付いていかなくなり不安定になることが多く、友達との人間関係によるトラブルも増えます。

性的にも成長し異性への興味も高まるのがこの時期なのですが、このことも精神の不安定を招く原因となるようです。

また、自立心が芽生えるのもこの時期で、親が干渉すると、「うるさい!」、「かまわないで!」と強い反抗的な態度をとったかといえば、すぐに甘える行動もするなど、まだ自立ができていないことに、自分自身の中にも葛藤があるのです。

そして、思春期最大の特徴がこれ! 自分自身を客観的に見るようになる。「他人から自分はどのように見られているか。」に最大関心を持つようになるのです。

だから、口臭があると、「友達は私のことを臭いと思っているに違いない。」とか、「私が好きな○○君も、私の事を不潔だと思っている。」などと、自分の周りの人が怖くなり、極端にネガティブ感情を持つことになるのです。

ですから、口臭を解決することも大事なことですが、その前に思春期の子どもの心理状態を理解することも重要なことかもしれません。

中学生と高校生の口臭が強くなるのは

思春期になると、精神面が不安定になることが理解できたと思います。そのため、自律神経系のバランスが崩れやすくなり、唾液のPHが低下したり、唾液量が減少することが良くおきるのです。

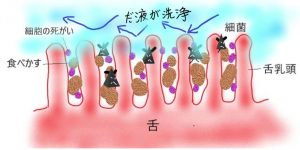

唾液には、口腔を浄化する働きがあるのですが、この唾液に問題が起きると細菌が繁殖しやすくなります。口腔内に細菌が増えると、どんな変化が起きるでしょう?

細菌が増えると、虫歯になりやすくなります。でも、それだけではありません。

舌の表面に細菌が増えると舌が白くなります。いわゆる舌苔(ぜったい)です。これが、一番の口臭原因です。

舌苔については⇒⇒『舌が白い人は舌苔です。舌苔を取り除く7つの方法とは?』

舌に苔が出来ていると、不安や緊張に襲われたときに口が乾き、舌から臭いガスを発生します。このことが、思春期で最も多い口臭原因だといわれています。 だからといって、舌を硬い歯ブラシでゴシゴシと磨く人がおられます。

この舌磨きの行為は、逆に舌を傷つけてしまい、さらに口臭を悪化させることになります。 もし、舌磨きをしているのでしたら、今すぐに舌磨きをやめるように教えてあげてください。

舌磨きが良くない理由は、『舌磨きは絶対にしてはいけない!なぜなら口臭をひどくする原因だからです。どうしたらいいかというと・・・』をご参考にしてください。

中学生・高校生に多い口臭原因

- 虫歯・歯周病…歯磨き不足、お菓子やジュースの過剰摂取

- コンビニ食、ファーストフード…よく噛まない食習慣

- 朝食抜き…唾液の分泌量が減少する

- スマホの使い過ぎ…下向きにより唾液腺が圧迫される

- 睡眠不足…寝不足で疲労がたまると自律神経が乱れる

口臭対策

- 歯科で虫歯や歯周病を治療する

- 規則正しい生活(よく寝る、運動する、歯磨きをする)

- 規則正しい食生活(パンなど柔らかいもの、甘い食べ物を避ける。固いものや野菜などを摂る。よく噛む)

- 「口が臭い」ことに集中しない。悩まないこと。

- 友達と良くしゃべる

- こまめに水やお茶を飲む

- クラブ活動や趣味を楽しむ。(自律神経が整う)

中高生に多い舌苔

中高生の口臭原因で多いのは舌苔です。舌苔ができるのは、口腔乾燥が原因です。

舌が白くなる人には、生活習慣や行動に共通した特徴があります。それは、次のようなものです。

- 睡眠不足

- 炭酸飲料やお菓子を良く摂取する。

- 暴飲暴食

- 食事のとき良く噛まない

- 口呼吸(睡眠時だけの場合もあります。)

- 胃腸が弱い

- 運動不足

- 喋らない

もし、これらに当てはまることがあれば、これらの生活を改善することで舌苔(ぜったい)が減ることが期待されます。舌がきれいになれば口臭も減少しできます。

思春期が終わるまで口臭は続く?

たとえ、歯科治療をして口中が浄化されても、体調変化やストレスがあると、口腔内の細菌はすぐに繁殖します。そのため、自律神経の成長が安定するまで口臭は繰り返されることが多いのです。

だからといって、悲観する必要はまったくありません。というのは、思春期の口臭は一時期のことなので、成長とともに治るのでご安心ください。 もし、子どもさんが口臭で悩まれていたら、そのように言ってあげたら安心すると思います。

でも、思春期特有の反抗的な言葉で「それまで待てない!」と返ってくるかも。 そのような時には、先ほど説明した「生活習慣」を見直すことをアドバイスしてあげれば良いかもしれません。

他に対応策として、唾液を出すためのお口の体操とか、レモンや梅干しを食べたり、口の中が乾かないようにこまめに水分摂取をするのも良いです。でも、甘いジュース類は逆効果です。ガムを噛むのもいいのですが、砂糖入りのガムはかえって口臭原因になるのでご注意ください。

口臭の解決は、親子のコミュニケーションが大切

子供が口臭で悩んでいる姿を見ると、親としてはなんとかしてあげたいと思うものです。でも、コミュニケーションの方法を知らないと、逆効果になるかもしれません。

人は心の中で何を考えているか分かりません。たとえ親子であっても、子供の心の中は分かりませんし、子供も親の考えが分かりません。

ですから、熱血漢になって一方的にアドバイスしても、「お母さんと一緒にしないでよ。」と返ってくるかもしれません。

これは、普段からのコミュニケーションが取れていないときに良くあるパターンです。

声掛けを多くする

コミュニケーションで重要なのは、コミュニケーションの回数です。質よりも回数が多いほうが話を聞いてもらえます。

普段から、「おはよう」、「おかえり」、「暑かったね」など、一言をかけることが大切です。

声掛けが多くなると、お互いに親近感が増し、質問に答えてくれるようになります。

質問を多くする

声掛けができるようになったら、次にやるコミュニケーションは、聞くこと。間違っても、自分が言いたいこと(口臭のアドバイス)を先に言ってはいけません。ほとんどが受け入れてもらえません。

子供と良好にコミュニケーションを取るには、子供の悩み(口臭)の前に、子供自身に感心を持つ必要があります。その一番効果的な方法が、質問です。

質問といえば、何か難しそうですが、シンプルに聞くだけです。

「学校のクラブでどんな練習したの?」、「へ~楽しそうだね。他には?」というように、話が広がるような質問をすれば良いです。

質問のポイントは、「いつ、だれが、何を、どこで、どうした」を入れて聞けば良いだけです。

このようにしてコミュニケーションを作ることで、子供の心の中に、「私には両親がいる」という安心感が生まれます。

人は、誰かに守ってもらっていると安心します。そして、安心感が増えると、不安や悩みも減っていくものです。

口呼吸

子どもに多い口臭の原因に口呼吸があります。口呼吸は、最近の若い人の特徴ですが、その原因は口輪筋の未発達や歯列不正だといわれています。

また、アレルギー鼻炎や蓄膿症になっていると、鼻が詰まるので無意識に口で呼吸をします。口呼吸をしていると、口腔乾燥が起こるため、歯周病や虫歯になりやすく、また舌苔(ぜったい)もできたりし、口臭が発生することが多くなります。

他にも、歯磨き不足によって口臭が発生しているケースもあります。毎日、歯磨きをしていても、子どもの場合には、磨き残しができているケースが多くあり、口臭の原因になります。子どもさんの歯磨きは、親が指導することも大切ですが、歯科で衛生士さんなどプロの歯磨き指導を受けられることをおすすめします。

大人でも、キレイに歯磨きが出来ていない人が多いですよね。あなたは大丈夫だと思いますが、もっとキレイに歯磨きをしたいのでしたら、こちらに記事『正しい歯磨き方法と効果的な歯磨きの仕方の違いとは』をご参考にしてください。