臭い玉(膿栓)がよく出る

臭い玉がよく出ると、どうしてなのか不安になると思います。臭い玉が出るのは個人差があり、ほとんど出ない人もいます。

臭い玉がよく出るのは、口の中が乾燥している人に多いです。口腔が乾燥すると細菌が増殖するため、扁桃の働きが活発になり臭い玉ができやすくなるからです。 ストレスなどで唾液の分泌量が少ない人や、口呼吸の人は要注意です。

臭い玉で耳鼻科にかかった人であれば、次のような経験をしたことがあるかもしれません。それは、お医者さんに「臭い玉がよくできるのですがどうしてなのでしょう?」と質問した時に、お医者さんからの返答は、「心配しなくても良いですよ。臭い玉はだれにでもできるものですから。」だったのではないでしょうか。これは「耳鼻科あるある」です。

誰にでも臭い玉が出来るのなら、あなたの周りに臭い玉ができない人が多いのは、どうしてなのでしょうか?

じつは、臭い玉(膿栓)がよくできる人には、臭い玉(膿栓)ができる条件がそろっているのです。そして、臭い玉ができない人の場合には、できない条件がそろっています。

このことを知ることで、あなたも臭い玉ができなくすることが可能になるかもしれません。今回の記事は、臭い玉(膿栓)ができる人がもっている特徴と、臭い玉(膿栓)をできなくするための方法についてお伝えします。是非ご参考にしてください。

口呼吸だと臭い玉(膿栓)が慢性化する

臭い玉(膿栓)が出来る原因は、人によって様々です。それに、たとえ臭い玉(膿栓)が出来たとしても、普通はすぐに取れて問題がなくなるものです。

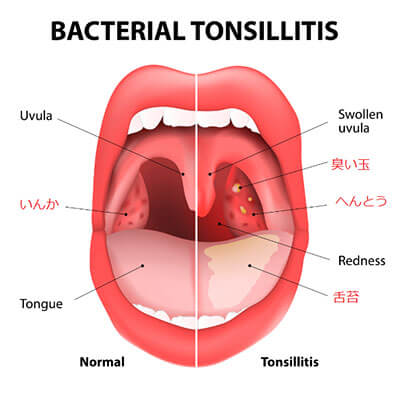

ところが、常習的に臭い玉(膿栓)が出来る人は、慢性の口蓋扁桃炎(へんとうえん)になっています。それでは慢性扁桃炎になるのは、どうしてかというと、それは、「口呼吸」です。

大人で日中から口呼吸をしている人は少ないですが、寝ている時に口を少し開き、「す~す~」と呼吸している人は多いものです。私なんか、いびきをかくので口呼吸がひどいです。

この睡眠中の口呼吸をしていると、喉が乾燥するためにばい菌が増殖します。このことが、臭い玉(膿栓)が良くできる人の大きな特徴です。

臭い玉(膿栓)がよく出る人の特徴

臭い玉(膿栓)のよく溜まる人には、次のような特徴があります。

- 口臭が強い。口臭対策については『気になる口臭の臭い対策と口腔ケア』をご参考にしてください。

- 喉に違和感がある

- エヘン虫で困っている。詳しくは『エヘン虫が暴れる原因とだまらす方法はコレ!』をご参考にしてください。

- 痰がよくでる

- よく風邪をひく

- アレルギー性鼻炎で後鼻漏になっている。詳しくは『後鼻漏(こうびろう)が原因の口臭には…市販薬と対策はこれ!』をご参考にしてください。

- 鼻や喉に疾患がある。詳しくは『臭い玉は耳鼻科疾患が原因!そして、免疫力の低下、口腔乾燥が影響している』をご参考にしてください。

- 口呼吸をしている(寝ているときに多い)。詳しくは『睡眠中の口呼吸が口臭の原因になる!口呼吸の原因と対策』をご参考にしてください。

- 唾液分泌が少なく口がよく渇く

- 加齢

- ストレスが多い。詳しくは『その口臭!ストレスが原因かも?』をご参考にしてください。

- いつも疲れている

- 病気ぎみで常に薬を服用している

- 虫歯が多い、歯周病になっている(現在治療済みも含めて、虫歯や歯周病になりやすい)

- 舌の奥に白い苔ができる。

この内のどれか一つでもあれば、大量に臭い玉(膿栓)が出る可能性が高くなります。

臭い玉(膿栓)ができる理由

どうして、先ほどのような特徴をもっていると臭い玉(膿栓)がよくできるのでしょう?臭い玉ができる理由についてご説明します。

臭い玉ができる理由は、先ほどの特徴がすべて臭い玉(膿栓)ができる原因だからです。臭い玉(膿栓)ができるプロセスはこんな感じです。

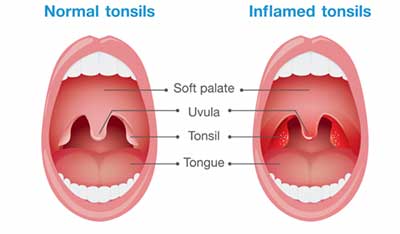

臭い玉は、主に口蓋扁桃にできます。それは、次の理由からです。

扁桃(扁桃腺ともいう)からは、細菌やウィルスをやっつけるために常にネバネバした粘液が出ている。咽喉(のど)が乾燥すると、粘液中の白血球が細菌やウィルスを退治して膿(うみ)になる。

このように、臭い玉ができる理由は、元はといえば細菌やウイルスから身体を守るためだったのです。

ところが、この膿(うみ)や粘液が痰のようなものになり、喉にえへん虫ができる原因に。粘液(痰)は飲みこんだり、吐いたりしてなくなるものなのですが、乾燥して喉で固まると臭い玉(膿栓)になります。

ですから、鼻や喉(のど)に炎症があるとか後鼻漏の場合には、慢性的に痰がでやすくなります。また、口呼吸などで喉が乾燥する人の場合には、細菌が増殖するので臭い玉(膿栓)もできやすくなるのです。

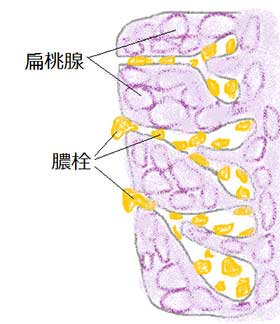

臭い玉の溜まる場所

臭い玉(膿栓)は、扁桃(へんとう)にできます。そして、臭い玉は、主に喉の両側にある口蓋扁桃(こうがいへんとう)、舌の付け根にある舌扁桃(ぜつへんとう)の部位にできます。

一般的に臭い玉が見えているとか、良くできるという場合には、口蓋扁桃にできた臭い玉のことが多いです。たとえ臭い玉が舌扁桃にできたとしても、ほとんどが食事や唾液によって自然と取れてしまいます。

臭い玉が見えていないけれど、どぶのようなニオイがするとか臭い玉が出てくるという場合があります。その理由は、臭い玉は、扁桃のいんかという穴の中に埋もれているからです。

上図のように、臭い玉(膿栓)は当初、扁桃のいんかの中で生まれ大きくなると外に出てきます。ですので、臭い玉(膿栓)が見えなくても隠れていることがあります。詳しくは、『膿栓が見えない?膿栓のできる場所はここ!直接取るのは危険』をご参考にしてください。

臭い玉ができる期間

臭い玉が良くできる人であれば、臭い玉が次にできるまでの期間が気になるのではないでしょうか。

人によっては、「臭い玉が良く出る」人や、「臭い玉が数か月に1回程度しか出ない」など、個人差があります。人によっては、「臭い玉ができたことがない」というように、ほとんどできない人もいます。

この臭い玉ができる期間は、どのようにして決まるのでしょう?

「臭い玉ができる理由」の項で、臭い玉ができる原因をお話しました。臭い玉は、喉にばい菌やウイルスが増えると出来ます。このことが、臭い玉ができる原因です。喉にばい菌が増える原因については『痰がからむ!喉が臭いのは膿栓だけじゃない7つの原因と対処法』をご参考にしてください。

ですから、喉にばい菌が増えやすい人は、臭い玉ができる期間が短くて、喉にばい菌が増えにくい人は臭い玉ができる期間が長くなります。

ところが、臭い玉ができるからとご自分で取ると、指に付いたばい菌が喉に感染します。無理にこすると炎症を起こすかもしれませんよね。そのため、臭い玉ができるという悪循環になっていることもあるので、ご自分で喉をいじるのはやめてください。

臭い玉(膿栓)を取る行為は逆効果

もしかしたら、自分で臭い玉(膿栓)を取ろうと考えていませんか?

でも、喉に異物を突っ込んで臭い玉(膿栓)を取るのは勇気がいるし、危険かもしれない。そんなふうに悩んでいるかもしれませんね。

膿栓(のうせん)について調べましたので、発表させていただきます。

膿栓(のうせん)は、臭い玉といわるくらいつぶすと臭いです。ふつうは米粒大の白い玉状のものです。

扁桃(へんとう)の陰窩(いんか)にできるので、綿棒で取る方もおられるようですが、喉(のど)の粘膜はかなりデリケートです。

粘膜は綿棒でもかんたんに傷つきます。それだけではありません。ばい菌だらけの指で扁桃をさわるとばい菌が感染する。自分で臭い玉を取っていたために臭い玉(膿栓)がよくできるようになった人が多いということをご存知ですか?

自分で膿栓(のうせん)を取るのは危険行為です。それだけではなかったのです。喉に汚い手や異物を入ればい菌が感染していたのです。その結果として、臭い玉(膿栓)が何度もできる体質に。

このようにならないためにも、臭い玉(膿栓)をご自分で取ろうとするのは考えないことです。

それでも、膿栓(のうせん)が気になる場合には、こちらの記事『口臭の元!臭い玉(膿栓)ができる4つの原因と取り方』をご参考にしてください。

臭い玉(膿栓)のない人の特徴

ほとんどというか、まったく臭い玉(膿栓)と縁のない人がいます。臭い玉(膿栓)がよくできる人からすれば、不思議かもしれませんね。

この臭い玉(膿栓)ができない人の特徴をご紹介します。

- ふだんから健康で病気にならない

- 健康的な食生活

- 健康的な運動習慣がある

- 規則的な生活をおくっている

- 疲労が少ない

- ストレスをためない

- 明るい性格

かんたんに言うと、よく食べよく寝るタイプの健康人間です。そして、友だちとよくしゃべり遊ぶストレスのない人です。

このようなタイプの人が、どうして臭い玉(膿栓)ができないかというと、ばい菌と戦う免疫力が強いからです。免疫力について詳しくは『膿栓と舌苔は免疫力の低下が一番の原因!免疫を高める方法』をご参考にしてください。

さらに安心している状態が多いため、副交感神経が活発になり唾液の分泌も多い。

だから、自然と口腔や喉がいつも清潔に。このことが、臭い玉(膿栓)ができないコツだったのです。

臭い玉(膿栓)の予防

臭い玉(膿栓)ができなくするには、先ほどの「臭い玉ができない人」のようにすることです。それ以外にも大切なことがあるのでご紹介します。

痰がでないようにする

痰(たん)は、肺や気管支で作られた分泌されています。ところが、風邪をひいた時やほこりなど汚い空気を吸引することによって、痰の量が増えたり粘つきますし、透明色に近い色から白や黄色など濃い色が付くようになります。

これが一般的に考えられている痰(たん)です。しかし、喉や鼻の疾患によって喉に細菌が増えると、口蓋扁桃から白血球などの免疫物質(粘液)が分泌され、それらが痰に混じり膿汁(のうじゅう)ができます。膿汁(のうじゅう)について詳しくは、『喉に膿汁(のうじゅう)が着くと臭い!?膿汁とは?その原因と対策』をご参考にしてください。

この膿汁(のうじゅう)が固まると、臭い玉(膿栓)になるので、膿汁ができないように予防することは大事です。

この膿汁の元となる痰(粘液)を出なくするためには、鼻や咽喉(のど)の炎症を慢性化させないことが大切です。咽喉を清潔にして細菌が増えないようにしないといけません。そのためには、耳鼻科疾患の治療を受けることが大事です。

口と咽喉を乾かないようにする

お口の体操などで、唾液を出すように努力することも大事です。

喫煙は口腔乾燥の元といわれています。ドライマウスぎみの方は、小まめに水を飲むことが大切です。水を飲むことで唾液のかわりに菌を洗い流すこともできます。

歯磨きケア・舌のケア

臭い玉の予防には、口腔を清潔にすることが重要です。喉だけきれいにしても、口腔内が不清潔であれば、臭い玉はできます。

ばい菌が多いのは、歯と舌。臭い玉をできなくするためには、普段から歯磨きケアと舌のケアをていねいにする必要があります。

歯磨きに関しては、ほとんどの人が「歯磨きをしている!」と答えられます。ところが、歯磨きをしているのに効果がないのはどうしてだと思いますか?

それは、効率の悪い歯磨きの仕方を行っているからです。口内細菌が一番増えるのは寝ているときです。寝ている時は唾液の分泌がほとんどないため、細菌が増えやすいからです。

ですから、寝る前にしっかりと口内をキレイにできていないと、細菌も増えるわけです。

細菌が最も増えるのは、日中ではなく夜寝ている間です。ですから、効果的に細菌を減らすためには、寝る前に歯磨きを行うことが大事です。

しかし、人は眠気に負けてしまい、寝る前の歯磨きはいい加減になることが多い。このことがよだれを臭くする原因になります。それだけではなく、朝起きたときに口が粘つくとか口臭がひどくなるのも、就寝前の歯磨き不足が原因になっています。

引用:枕に付いたよだれが臭い!においの原因と対策

そして、口内環境をキレイにするために必要なもう一つは、舌清掃です。舌のザラザラした表面には、汚れがたまりやすく細菌も集まるからです。そのため、人によっては、舌苔(ぜったい)ができることもあります。舌苔ができると口内と喉が汚れるという悪循環になるので、舌をキレイにすることは重要です。だからといって、舌を磨くと舌苔が悪化するのでご注意ください。

舌をキレイにする方法は『舌の汚れを取るのは超カンタン!歯磨き粉の使用を止める、舌磨きをやめるだけ!?』をご参考にしてください。

舌が汚れている時には口の中がパサパサに乾きますが、キレイになると唾液がよく出るようになります。ですから、舌や歯をキレイにすることは臭い玉の予防のためにも重要です。何度も申し上げますが、喉と口はつながっています。ですから、臭い玉だけとか、舌苔だけを予防することはできません。同時に予防して、はじめてどちらもキレイになります。

臭い玉をできなくするには、この3つを実行することが大切です。特に歯磨きケアと舌のケア、喉のケアを行うことは重要です。そのためには、口臭予防歯磨き粉「美息美人(びいきびじん)」がおすすめです。↓↓