結論:「口臭は一生治らない」と感じても、原因が合えば改善が見込めることは少なくありません。まずは口腔内が原因かを確認し、当てはまらなければ耳鼻科・胃腸・心因も含めて切り分けます。

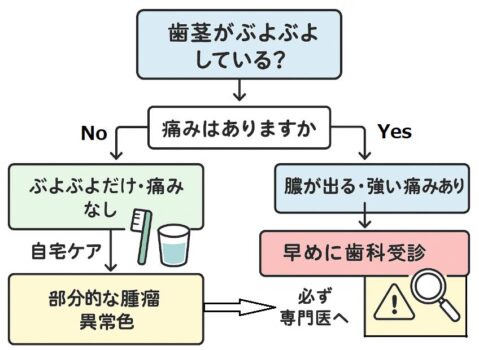

受診の目安(期間つき):痛み・出血・膿・発熱がある/急に強い悪臭が出た/セルフケアをしても2週間以上改善しない場合は、早めに歯科→耳鼻科→必要により内科(消化器)へ相談を。

最初に確認する6項目(1分)

- 舌苔が厚い、舌が白い

- 口が乾く(起床時にカラカラ、会話中に乾く)や口呼吸

- 歯ぐきの出血、ねばつき、歯周病サイン

- 後鼻漏、喉の違和感、扁桃まわりが気になる

- 胸やけ、げっぷ、胃もたれが続く

- 周囲は気づかないのに不安が強い(自己判断で追い込みやすい)

こんにちは、口腔ケアアンバサダー(社団法人 日本口腔ケア学会認定)の上林登です。

“口臭 一生治らない 知恵袋”で検索して訪れる方から、「口臭 一生治らない」と悩む声が後を絶ちません。知恵袋に寄せられるリアルな体験談には、解決のヒントが詰まっています。

本記事では、専門家の視点と知恵袋の生の声を融合し、口臭の根本原因と対策を、切り分けの順番が分かるように解説します。

- この記事で分かること:「一生治らない」と感じる原因の“当たり”を整理

- やりがち注意:自己流で悪化させやすい対策を先に止める

- 進め方:今日から始める5ステップで改善ルートを作る

においが部屋にこもる方はこちら

30秒でわかる!口臭リスク無料診断アプリ

“5年悩んでも治らない。歯磨きやうがいを繰り返しても口臭が消えず、外出が億劫です…”

“8年悩んでも治らない。マウスウォッシュも口臭外来も試したけれど変化がなく不安が募ります…”

“12年悩んでも治らない。自分では解決できず、周囲に指摘されるのが辛いです…”

専門家コメント:口臭は「原因の当たり」を付けるところから改善が始まります。

口臭の根本原因とは?専門家が徹底解説

口臭の原因は一概に「口腔内の汚れ」だけではありません。実際、口臭 一生治らないと感じる背景には、以下のような多岐にわたる要因が存在します。

- 口腔内の衛生状態:正しいブラッシングや舌クリーニングが不足すると、細菌が繁殖し、口臭の原因となります。

- 食生活の影響:にんにくや玉ねぎなど、臭いの強い食品の摂取は、一時的に口臭を悪化させることがあります。

- 内臓疾患や全身の健康状態:胃酸逆流や消化不良、さらには肝臓や腎臓の機能低下など、全身の健康状態も口臭に影響を及ぼします。

これらの原因を的確に把握し、適切な対策を講じることが、「口臭 一生治らない」という悩みの解消につながります。

口の乾き・口臭・いびきが気になる方へ

1分セルフチェック:口呼吸リスク判定ツール

関連記事: 歯磨きしても口が臭い!?口臭の原因と対処法

知恵袋に見るリアルな体験談と改善事例

Yahoo!知恵袋 では、実際に「口臭 一生治らない」と悩む多くのユーザーが、具体的な体験談や対策方法をシェアしています。ユーザー同士の生の声は、専門家の意見と合わせることで、より実践的なアドバイスとなります。

例えば、あるユーザーは「歯磨きやマウスウォッシュだけでは改善しなかったが、専門の歯科医院での治療と生活習慣の見直しで大幅に改善した」と語っています。こうした体験談は、同じ悩みを持つ人々にとって大きな励みとなるでしょう。

関連記事:

実際の疑問に答えるQ&Aセクション

Q1. 口臭は本当に一生治らないの?

A1. 口臭が一生治らないという考えは、原因が正しく特定されず、自己流の対策に頼ってしまうことから生じるケースがほとんどです。実際には、歯周病や内臓の不調など、具体的な原因を明らかにし、適切な治療を行うことで改善が期待できます。専門家としては、定期的な検診と正しい口腔ケアが大切だと考えています。

Q2. 日常生活でできる口臭改善法は何ですか?

A2. 日常生活での改善策としては、以下の点が挙げられます:

- 正しいブラッシングと舌のクリーニングの徹底

- 臭いの強い食品の摂取後は、しっかりと口をすすぐ

- 定期的な歯科検診で、口腔内の健康状態を確認する

- 水分補給を意識し、口内の乾燥を防ぐ

これらの方法は、知恵袋でも多くのユーザーから推奨されており、簡単に取り入れることができるため、すぐに実践可能です。

Q3. 専門家が推奨する口臭ケアのポイントは?

A3. 専門家としては、以下のポイントを重視しています:

- 原因の特定:口臭 一生治らないという不安を払拭するためにも、まずは正確な原因の診断が不可欠です。

- 総合的なケア:口腔内だけでなく、全身の健康状態もチェックすること。必要に応じて、内科や耳鼻咽喉科の専門医への受診も検討しましょう。

- 生活習慣の見直し:食生活、睡眠、ストレス管理など、日々の生活習慣が口臭に大きく影響します。

これらの点をしっかりと実践することで、「口臭 一生治らない」という固定観念を打破できる可能性が高まります。

一生治らないと言われた口臭を改善する最新対策法

「口臭 一生治らない」と感じる方も、正しい知識と対策を取り入れることで改善が可能です。ここでは、最新の研究成果と専門家の視点から、具体的な対策法をご紹介します。

専門家が推奨する具体的なケア方法

口臭対策においては、まず正しい口腔ケアが基本です。以下の方法を取り入れて、日々のケアを徹底しましょう。

- 正しいブラッシングと舌のケア:朝晩のブラッシングに加え、舌クリーナーを使用して舌苔を除去することで、口内の細菌を大幅に減らすことができます。

- 定期的な歯科検診:専門家による定期的なチェックで、歯周病や虫歯などの口腔内トラブルを早期に発見し、適切な治療を行いましょう。

- 食生活の改善:野菜や果物を中心としたバランスの良い食事を心がけ、にんにくや玉ねぎなど臭いの強い食品の摂取量を調整することが大切です。

- 生活習慣の見直し:十分な睡眠とストレス管理も、口臭改善には欠かせません。規則正しい生活を実践しましょう。

これらのケア方法は、知恵袋で実際に寄せられる体験談とも一致しており、実践すれば確実に効果を実感できるはずです。

改善成功の実例とその手法

実際に「口臭 一生治らない」と感じていた方が、正しい対策を取り入れることで改善に成功した事例は多数存在します。例えば、ある患者様は定期的な歯科検診と専門の口腔ケア製品を使用することで、長年悩まされていた口臭が劇的に改善され、自信を取り戻しました。

また、知恵袋で多くのユーザーが実践しているように、生活習慣の見直しやストレス管理も大きな効果をもたらします。具体的には、毎日の十分な睡眠、適度な運動、バランスの取れた食事が、内側からの口臭対策に寄与します。

こうした成功事例を参考に、あなたもぜひ生活の中で取り入れられる改善策を試してみてください。

歯科医・内科医・耳鼻咽喉科…「何科に行けばいい?」知恵袋で迷う前に読むガイド

口臭の原因は多岐にわたるため、どの専門医に相談すれば良いのか迷われる方も多いでしょう。知恵袋の実例でも、最初は「どこに行けば良いのか?」と戸惑う声が多く寄せられています。

一般的には、まず歯科医に相談することが推奨されます。口腔内の状態をチェックし、歯周病や虫歯などの問題を解消することが第一歩です。その上で、必要に応じて内科や耳鼻咽喉科へ紹介されるケースもあります。複数の角度から原因を探ることで、根本的な解決に繋がります。

口臭の予防と対策

口臭を防ぐためには、日々の予防が重要です。ここでは、専門家として効果的な予防法をご紹介します。

歯磨きの方法とタイミング

正しい歯磨きは口臭対策の基本です。以下のポイントを押さえたブラッシング方法をおすすめします:

- 歯と歯茎の境目にブラシを45度の角度で当て、丁寧に磨く。

- 朝晩のブラッシングに加え、就寝前には念入りな舌のケアも実施する。

- フロスや歯間ブラシを活用し、歯と歯の間の汚れをしっかりと除去する。

食生活の改善

口臭は食生活とも深く関連しています。にんにくや玉ねぎといった臭いの強い食品は控えめにし、野菜や果物を豊富に摂取することで、口腔内の環境が整いやすくなります。また、十分な水分補給は、唾液の分泌を促し、口内の乾燥を防ぐ効果があります。

ストレス管理

ストレスは自律神経の乱れを引き起こし、口臭を悪化させる原因の一つです。適度な運動やリラクゼーション、十分な睡眠を心がけ、ストレスを軽減することが口臭予防につながります。日常生活の中で、心身のバランスを整えることが大切です。

まとめ|口臭治らない辛い悩みを卒業しよう!

「口臭 一生治らない」と不安に感じている方も、正しい知識と対策を取り入れることで必ず改善の兆しは見えてきます。専門家による徹底した検診と、知恵袋で実際に寄せられるリアルな体験談を参考にすることで、あなたに最適な対策が見つかるはずです。

まずは、日々の口腔ケアと生活習慣の改善から始め、必要に応じて専門医に相談することをおすすめします。あなたの笑顔と自信が取り戻せる日が必ず訪れると信じています。

自分自身を信じ、前向きに取り組むことが口臭改善への第一歩です。小さな変化が大きな成果を生むでしょう。これからも健康で爽やかな毎日を目指し、一緒に頑張っていきましょう!

著者から一言:

「“一生治らない”と諦める前に、原因を

➀特定→②優先順位付け→③習慣化の3ステップで見直してみましょう。

それでも難しい時は、私が監修する『美息美人』ブログのセルフチェックツールを活用してみてください。

※本記事は情報提供を目的としており、医療行為の代替を意図したものではありません。症状が改善されない場合は、必ず専門医の診察を受けてください。

参考文献: