監修:歯科衛生士 上林ミヤコ/執筆:上林登(口腔ケアアンバサダー)

「舌が白くてヒリヒリする。もしかして口腔カンジダ?」と不安な方向けに、本記事は「市販でできること/できないこと」と「受診の目安」を最短で判断できる口腔カンジダ特化のBranchガイドです。

30秒で結論:

日本では口腔カンジダの「市販の抗真菌薬」で治すのは基本的に現実的ではありません。市販でできるのは悪化を防ぐ補助ケアまでです。

受診先の目安:歯科(口腔外科)または耳鼻咽喉科。

NG:白い部分を強くこすって剥がす、濃い殺菌うがいの連発。

今すぐ受診の目安:

厚い白苔+痛み/範囲が広がる・繰り返す/食べ飲みがつらい/発熱や全身不調/乳幼児・高齢者/糖尿病・吸入ステロイド・抗菌薬使用・免疫低下などの背景がある場合は、受診が最短ルートです。

48時間の最短手順(補助ケア):

乾燥を避けるうがい(短時間)→ やさしい清掃(舌は「なでる」まで)→ 刺激・糖分を控える → 義歯は毎晩洗浄。

※「白い舌」全体の危険サイン整理は総合ガイドへ:舌が白い原因と受診目安(30秒セルフ判定)

クリックできる目次

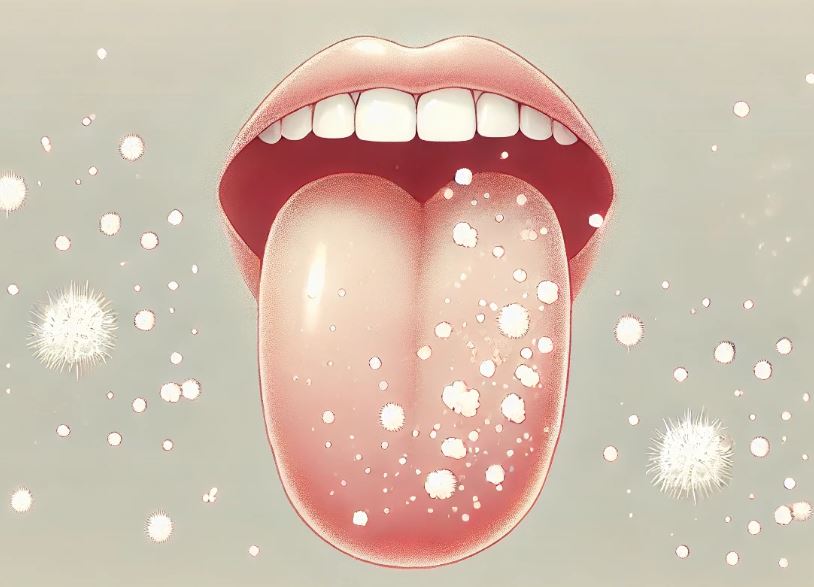

口腔カンジダで舌が白いときの典型パターン(白苔の特徴)

厚い付着・剥がすと赤い・ヒリヒリしみる

口腔カンジダ(鵞口瘡)では、舌・頬の内側・口蓋にチーズ様の白い付着(白苔)が見られることがあります。無理に剥がすと赤いただれや出血を伴い、しみる・痛むことが多いのがポイントです。軽い舌苔と違い、軽くなでても一部しか落ちにくいことがあります。

「白いだけ」では決めつけない

白く見える原因は口腔カンジダ以外にもあります。画像だけで自己診断すると遠回りになりやすいので、痛みがある/厚い白苔/範囲が広がるときは、早めに受診して確認するのが近道です。

写真で見分けたい人へ(注意点とチェックのコツ)

写真は参考にとどめ、「触らない・削らない」が正解

「写真と同じに見える」と感じても、口内は光の当たり方や乾燥で見え方が変わります。白い部分を強くこすって確認するのはNGです。傷がつくほど治りが遅くなりやすいからです。

チェックのコツ(自宅で安全にできる範囲)

- 厚み:薄い膜より、ベタっと厚い付着か

- 痛み:ヒリヒリ、しみる、食事でつらいか

- 範囲:舌だけでなく頬の内側や口蓋にもあるか

- 広がり:数日で増える、繰り返すか

- 背景:抗菌薬、吸入ステロイド、義歯、糖尿病、強い疲労などがあるか

「自分はどれに当てはまる?」を整理したい方は、総合ガイドの判定も役立ちます:舌が白い原因と受診目安(30秒セルフ判定)

症状チェックリスト(白い以外も)

口腔カンジダで起こりやすいサイン

- 舌や口の中がヒリヒリする、しみる

- 白い付着が厚い、範囲が広がる

- 食事がしづらい、味がわかりにくい

- 口角が切れやすい、口内が荒れやすい

- 義歯やマウスピース装着部が赤くなりやすい

強い痛み、飲み込みづらさ、発熱や全身の不調がある場合は、48時間を待たずに受診が安心です。

原因と「なりやすい人」(吸入ステロイド、抗菌薬、義歯、糖尿病、乾燥など)

カンジダは「悪者が侵入」より「増えやすい環境」で起こりやすい

カンジダはもともと身近な真菌(カビの仲間)で、口の中の環境が崩れると増えやすくなります。次に当てはまる方は、口腔カンジダが起こりやすいことがあります。

- 抗菌薬を使用中または直後

- 吸入ステロイドを使用(うがい不足など)

- 義歯やマウスピースを長時間装着

- 糖尿病など血糖管理が不安定

- 口の乾燥(口呼吸、加齢、薬の副作用、ストレスなど)

- 疲労、栄養不良、免疫が落ちる要因がある

市販でできること/できないこと(結論を強化)

市販は「治す」より「悪化を防ぐ」

市販だけで完治を狙うのは原則むずかしいです。市販でできるのは、粘膜への負担を減らし、口腔環境を崩さないようにして悪化を防ぐことです。

48時間セルフケア(補助ケアの基本)

- うがい:ぬるま湯などで短時間(5秒程度を数回)

- 清掃:歯と歯ぐきは通常どおり。舌は表面を軽くなでるまで

- 刺激を減らす:アルコール、辛味、強い酸味、熱すぎる飲食を控える

- 糖分を控える:甘い飲料や間食を減らし、口内のベタつきを避ける

- 義歯ケア:毎晩外して洗浄し、清潔に保つ

うがい薬は効く?悪化する使い方は?

「強く殺す」ほど逆効果になりやすい

口腔カンジダが疑わしいとき、濃い殺菌うがい薬を何度も使うと、粘膜が荒れて乾燥し、つらさが増すことがあります。うがいは短時間で、刺激が強いと感じたら中止してください。

イソジンを使うなら「補助」として安全に

「イソジンで治る?」が気になる方は、濃度や回数の考え方、避けたい使い方を先に整理すると安心です:イソジンは補助で安全に使う方法(濃度・回数・NG行為)

何科を受診する?受診したら何をする?(検査と治療)

受診先の目安

まずは歯科(口腔外科)または耳鼻咽喉科が目安です。基礎疾患や内服状況によっては内科と連携することもあります。

受診でよく行われること

- 口腔内の視診(どこに、どれくらい、どんな付着か)

- 必要に応じて採取して確認(顕微鏡や培養など)

- 背景要因の確認(抗菌薬、吸入ステロイド、義歯、乾燥、糖尿病など)

- 状態に合わせた治療方針(薬、清掃指導、装置や義歯の管理)

処方薬の例(ざっくり理解用)

医療機関で使われることがある抗真菌薬

口腔カンジダが疑われる場合、状態に応じて抗真菌薬が処方されることがあります(例:ミコナゾール製剤など)。薬の選択は症状・体質・併用薬で変わるため、自己判断での代替はせず、受診で確認するのが安全です。

うつる不安(家族、キス、共用物の線引き)

「うつるかも」の不安は、家庭内ルールを先に決めると落ち着く

口腔カンジダが疑わしい間は、コップ・歯ブラシ・タオルの共用を避けるなど、シンプルなルールを決めると安心です。キスや家族への配慮の境目を詳しく知りたい方はこちら:口腔カンジダは人にうつる?キスや家族への配慮

再発予防(口腔環境と習慣)

再発しやすい人ほど「乾燥」と「摩擦」を減らす

- 口呼吸を減らし、可能なら鼻呼吸を意識

- 舌は磨きすぎない(なでる程度)

- 刺激の強いケアを続けない(しみるなら中止)

- 義歯・マウスピースは清潔に管理

- 吸入ステロイド使用後は、指示に沿ってうがい

- 体調が落ちる時期は、甘い飲食の頻度を下げる

「繰り返す」「広がる」場合は、背景(乾燥、血糖、薬、装置)まで含めて受診で確認するのが近道です。

見分け方:舌苔や口内炎との違い(要点だけ)

軽い舌苔は「落ちやすい」/カンジダ白苔は「厚く、刺激で悪化」

軽い舌苔は薄く、一部が落ちやすいことが多いです。一方で口腔カンジダが疑わしい白い付着は厚くべったりして、無理に除去すると赤いただれや痛みにつながりやすいのが特徴です。迷う・広がるときは自己判断を避けて受診へ。

よくある質問(FAQ)

市販だけで完治できますか?

原則むずかしいです。市販でできるのは悪化を防ぐ補助ケアまでです。厚い白苔・痛み・拡大・再発・基礎疾患がある場合は受診を優先してください。

どのタイミングで受診すべき?

厚い白苔+痛み、範囲が広がる、繰り返す、食事がつらい、乳幼児・高齢者、糖尿病や吸入ステロイド・抗菌薬使用などがある場合は、48時間を待たずに受診が安心です。

何科に行けばいいですか?

まずは歯科(口腔外科)または耳鼻咽喉科が目安です。背景によっては内科と連携することもあります。

イソジンなどのうがい薬で治りますか?

うがい薬はあくまで補助で、濃い使用や連発は刺激になりやすいです。安全に使う考え方はこちら:イソジンは補助で安全に使う方法(濃度・回数・NG行為)

家族やキスでうつりますか?

不安が強い間は共用を避けるなどのルールを。線引きを詳しく知りたい方はこちら:口腔カンジダは人にうつる?キスや家族への配慮

著者の一言アドバイス:「強くこする」「濃く殺す」ほど長引きやすいです。乾燥と摩擦を減らし、清潔を淡々と。厚い白苔や痛みが続くときは、遠回りせず受診が近道です。

次の一歩は、総合ガイドで白い舌の危険サインと受診の判断を確認:舌が白い原因と受診目安(30秒セルフ判定)

参考情報・出典

- Ubie医療Q&A:口腔カンジダ症に対して市販抗真菌薬はありません

- PMDA:オラビ錠口腔用50mg(ミコナゾール付着錠) 添付文書

- くすりのしおり:フロリードゲル経口用2%(ミコナゾール)

- 日本環境感染学会 教育ツール:口腔カンジダ症の診かた・治療・予防(PDF)

- MSDマニュアル家庭版:カンジダ症

【PR】刺激が強いケアがつらい方は、「こすらず薄めて流す」タイプのやさしい洗浄ケアが合うことがあります。口臭予防歯磨き粉『美息美人』はアルカリ性の洗浄でタンパク汚れをゆるめやすい補助ツールです。治療の代替ではありませんので、症状が強い場合は受診を優先してください。使い方の公式ガイドはこちら。