こんにちは、口腔ケアアンバサダー(社団法人 日本口腔ケア学会認定)の 上林登です

「気づいたら口が開いている」「朝起きると喉がカラカラ」そんな方は、知らぬ間に“口呼吸”のクセがついているかもしれません。

口呼吸は、口臭や歯周病、睡眠の質の低下といった様々なトラブルの引き金に。一方、正しく“鼻で呼吸する”だけで、免疫力が上がり、顔の印象や集中力までも変わるという研究も。

この記事では、歯科・口腔ケアの専門視点から、鼻呼吸へ切り替える具体的な方法と、その驚くべき効果をやさしく解説します。今こそ、「本来の呼吸」を取り戻しましょう。

口腔ケア視点で見る「口呼吸」の本当のデメリット

口の乾き・口臭・いびきが気になる方へ

1分セルフチェック:口呼吸リスク判定ツール

ドライマウス・歯周病・口臭が悪化する理由

「ただの癖」と軽く見られがちな口呼吸。しかし実際には、口臭や歯周病、さらには免疫機能低下など、全身の健康に悪影響を及ぼす要因です。

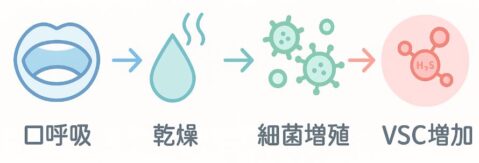

口で呼吸すると、空気が直接喉や口腔内に入ってくるため、唾液が蒸発しやすくなり「ドライマウス」を引き起こします。唾液は、口腔内の細菌バランスを整え、虫歯や口臭を防ぐ働きを持つ重要な存在です。

その唾液が減ると、細菌が増殖し、舌苔や歯垢、さらには揮発性硫黄化合物(VSC)といった口臭の原因ガスが増えます。

さらに、乾燥した口内は粘膜の防御力も弱まり、歯肉炎や歯周病が進行しやすくなるのです。

睡眠の質と酸素飽和度への影響

睡眠中に口が開いていると、気道が乾燥し、いびきや無呼吸症候群のリスクが高まります。無呼吸症候群は、血中の酸素濃度(SpO₂)を下げ、脳や体に十分な酸素が行き渡らなくなるため、翌朝のだるさや集中力の低下を引き起こします。

一方、鼻で呼吸すると、空気は加湿・加温・清浄化されて体内に取り込まれるため、喉への負担が少なく、睡眠の質が安定します。これは、特に「朝起きたときに喉が痛い」「何度も目が覚める」といった症状を抱えている方にとって重要なポイントです。

鼻呼吸に切り替えると何が変わる?5つの医学的メリット

免疫力が上がる仕組み

鼻呼吸の最大の利点は、鼻腔の持つ“天然のフィルター機能”にあります。鼻の中には繊毛という細かい毛と粘液層があり、空気中のウイルスや花粉、ホコリをブロックして体内に入るのを防いでいます。

さらに、鼻から取り込んだ空気は副鼻腔で一酸化窒素(NO)と反応します。このNOには抗菌作用があり、肺に送られる空気を清潔に保つ働きがあります。結果的に、風邪やインフルエンザの感染リスクを減らし、免疫力を高めることに繋がるのです。

顔貌・歯列への好影響と限界

鼻呼吸は、顔の発達にも影響を与えることが研究で分かっています。特に子どもの場合、口呼吸によって舌の位置が下がると、上顎が狭くなり、歯並びの乱れや前歯の突出、いわゆる「アデノイド顔貌」が形成されやすくなります。

逆に、舌を正しい位置(上顎の前歯のすぐ裏)に保ち、鼻で呼吸する習慣が身につくと、顎の成長が左右対称に促され、顔立ちが整いやすくなります。

ただし、成人の場合は骨格の成長が完了しているため、大きな輪郭の変化は期待しづらいものの、筋肉の使い方が改善することで、表情や顔のハリが自然な形に戻っていくケースはよく見られます。

【診断】あなたは口呼吸?30秒セルフチェック

- 気づいたら口がポカンと開いている

- 寝起きに喉がカラカラ・痛い

- 朝、舌が白くなっている

- 日中に喉の乾きを頻繁に感じる

- 鼻呼吸がしづらく、いつも口で呼吸している

この中で3つ以上当てはまった方は、口呼吸の習慣がある可能性が高いです。今からでも遅くありません。鼻呼吸へ切り替えることで、体調・見た目・睡眠の質が大きく改善されるかもしれません。

今すぐ出来る!鼻呼吸 3STEP トレーニング

STEP1:ブトeyコ呼吸リセット体操

口呼吸をしている方は、まず呼吸筋のリセットから始めましょう。「ブトeyコ呼吸法」とは、ロシアのブトeyコ医師が提唱した呼吸改善法で、現代では鼻呼吸トレーニングとしても注目されています。

やり方:

1. 鼻からゆっくり息を吸い込みます(4秒)

2. 息を止めて(4秒)

3. 口を閉じたまま、鼻から細く長く吐き出します(6秒)

これを1セットとして、朝・晩に5〜10セット行いましょう。呼吸の浅さが改善され、自律神経も整います。

STEP2:舌のポジションを整えるMFT

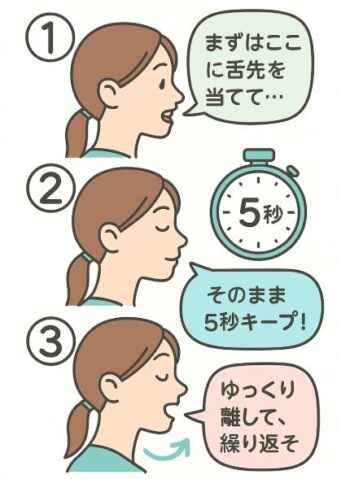

舌の位置も鼻呼吸に欠かせないポイントです。正しいポジションは、舌先が上顎のスポット(前歯のすぐ裏)に付いている状態。

トレーニング法: 舌を「スポット」に当てたまま5秒キープ → 5秒休憩。この繰り返しを1日5回×10セットを目安に行いましょう。これは口腔筋機能療法(MFT)の一部で、唾液分泌も促進され、口臭予防にも直結します。

STEP3:睡眠時のサポートグッズ

日中は意識できますが、寝ている間はつい口呼吸に戻りがち。そこでおすすめなのが「口閉じテープ」や「マウスピース」の活用です。

特に口閉じテープは市販でも種類が豊富で、医療用素材で肌にやさしく、剥がれにくいものを選ぶのがポイントです。貼る位置は縦に1本(唇の中央)が基本。横貼りは呼吸障害時に危険なため注意が必要です。

また、鼻呼吸をしやすくするための環境づくりも重要です。湿度は50〜60%を保ち、鼻詰まりがある場合は鼻うがいやアレルギー対策も並行して行いましょう。

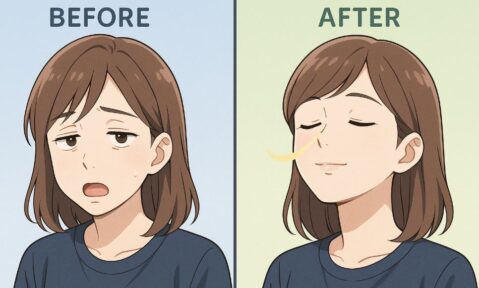

ケーススタディ:7日間実践ビフォーアフター

40代の男性(営業職・喫煙歴あり)が鼻呼吸トレーニングを1週間継続した事例をご紹介します。

- 初日: 起床時の喉の痛み、口臭計280ppb(強い口臭)

- 3日目: 喉のヒリヒリ感が軽減。舌苔の厚みもやや減少

- 7日目: 口臭計120ppbまで改善。口呼吸の自覚も大幅減

この方は同時に「加湿器導入」「寝る前の舌体操」も習慣化し、睡眠の質と日中の集中力にも明確な変化が見られました。

小さな工夫の積み重ねが、大きな健康改善につながる好例です。

よくある質問(FAQ)

- Q:鼻づまりがひどくて鼻呼吸ができません。

- A:一時的な場合は、鼻うがいや温湿布が有効です。慢性的な場合はアレルギー性鼻炎の可能性もあるため、耳鼻科での治療をおすすめします。

- Q:子どもでも口呼吸は治せますか?

- A:はい。早期に気づけば歯列や顎の成長にも良い影響が期待できます。遊び感覚で行えるMFTトレーニングや「鼻でスーハー呼吸ゲーム」などがおすすめです。

- Q:口臭はすぐに変わりますか?

- A:個人差はありますが、唾液分泌が改善されることで1〜2週間で変化を感じる方が多いです。ただし、生活習慣や舌苔の状態も併せて見直すことが大切です。

まとめ:今日から「口閉じ」で人生が変わる

口呼吸は、ただの癖ではなく、さまざまな不調の“見えない原因”です。鼻呼吸へ切り替えることは、

- 口臭・ドライマウスの改善

- いびき・無呼吸症候群の予防

- 集中力・免疫力の向上

- フェイスラインの若返り

といった恩恵が期待できる人生を変える第一歩です。

まずは1日1つずつ、紹介した3STEPのトレーニングから試してみてください。続けることで、自然に鼻呼吸が習慣化され、呼吸も、心も、身体も、軽やかに変わっていきます。

著者の一言アドバイス

鼻呼吸は“魔法の即効薬”ではありません。

体が覚えるまで平均4〜6週間。

焦らず「1日1%の改善」を積み重ねていきましょう。あなたの変化は、きっと周りにも伝わります。

この記事を気に入ってくださった方は、以下の記事もぜひご覧ください。