こんにちは、口腔ケアアンバサダー(社団法人 日本口腔ケア学会認定)の 上林登です。

「マスクを取った瞬間にニオイが心配…」「家族から“ちょっと臭うかも”と指摘された…」――そんな不安を“数値”で見える化できるのが口臭検査です。

この記事では検査の種類・流れ・費用・結果の活かし方まで徹底ガイド。あなたが安心して一歩を踏み出せるよう、やさしく解説します。読み終わる頃には「何をすればいいか」がクリアになりますよ。

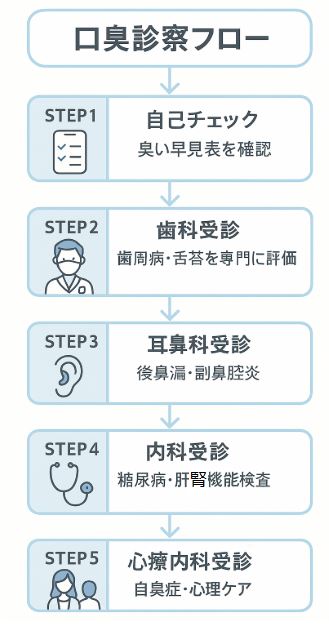

口臭検査で何がわかる?|受診前に知るべき基礎知識

口臭は大きく分けて「生理的口臭」と「病的口臭」に分類されます。検査を行うことで、

- 揮発性硫黄化合物(VSC)の量と種類

- 舌苔・歯周病・消化器疾患など“ニオイの根っこ”の特定

- 自宅ケアで十分か、医療介入が必要か

といった原因の切り分けが可能です。逆に言えば、検査なしでは原因を取り違え、対策が遠回りになるリスクも。まずは基礎知識を押さえ、最適な検査方法を選びましょう。

【比較表】主な検査4種と精度・費用

| 検査名 | 概要 | 精度 | 所要時間 | 費用目安 | 保険適用 |

|---|---|---|---|---|---|

| ガスクロマトグラフィー (オーラルクロマ) |

VSC(H2S・CH3SH・(CH3)2S)を ガス分離・定量分析 |

★★★★★ ※ppm単位で数値化 |

約10分 | 5,000〜15,000円 | ×(自費) |

| 官能検査 (オルファクトメトリー) |

専門トレーニングを受けた 判定員が嗅覚で評価 |

★★★☆☆ ※主観だが臨床実績豊富 |

約15分 | 3,000〜8,000円 | △ ※歯周病治療中は一部可 |

| 唾液・菌数検査 | 唾液量・pH・細菌コロニー数を測定 | ★★★☆☆ | 約20分 | 3,000〜6,000円 | ×(自費) |

| 市販チェッカー・キット | 半導体センサーや試薬紙で手軽に測定 | ★☆☆☆☆ ※簡易目安 |

1〜5分 | 1,000〜20,000円 | — |

「とにかく正確に原因を特定したい」ならガスクロマトグラフィーが最有力。一方、セルフモニタリングなら最新チェッカーも進化しています。検査後は結果に合わせて口臭タイプ別対策法へ進むとスムーズですよ。

検査の流れと所要時間|当日の持ち物チェックリスト

- 予約:口臭外来・歯科・耳鼻科などでオンライン or 電話

- 問診:生活習慣・既往歴をヒアリング

- 検査実施:上表いずれかの方法で測定

- 結果説明:数値やグラフを見ながら原因を特定

- 対策プラン提案:治療・セルフケア・再検査時期を相談

所要時間はトータル30〜60分が一般的。午前中に受診すればその日のうちに対策に着手できます。

当日の持ち物チェックリスト

- 保険証・診察券

- 現在使用中の歯磨き粉・マウスウォッシュ(現物or写真)

- 服用中の薬リスト

- 検査費用(現金 or クレジット)

- メモ帳・スマホ(数値を撮影すると便利)

費用と保険適用のリアル|初診〜再検査まで

口臭検査は自由診療が基本ですが、歯周病や上咽頭炎など“明確な疾患治療の一環”と認められる場合に限り、官能検査や細菌検査が保険対象となるケースがあります。

初診時の概算

- 初診料:3,000〜4,000円(保険3割負担の場合)

- 検査料:自費 3,000〜15,000円

- 合計:おおむね 6,000〜20,000円

再検査タイミングと予算

治療やセルフケアを始めて1〜3 か月後に再検査すると、数値変化が確認しやすいです。再検査料は初回より 10〜30% 割引になる医院も。

【NG集】検査前日に避けるべき5つの行動

- にんにく・ニラなど強い香りの食事を摂る:口腔内に残り、数値が過剰に上昇。

- アルコール摂取:唾液分泌が減り、口腔内が乾燥して数値ブーストの原因に。

- 喫煙:タールやニコチンで検査値が乱高下。呼気中化合物も影響。

- コーヒー・お茶など色素・刺激飲料:着色や口内刺激で誤差を招く。

- 強力なマウスウォッシュや過度な歯磨き:口腔内バランスが崩れ、一時的に数値が低下し過ぎる恐れ。

検査結果の読み方と対策プラン

検査結果は「数値(ppm)」「スコア」「細菌数」など複数の指標で示されます。代表的な基準例と対策のポイントは以下のとおりです。

- H₂S(硫化水素) ≥110 ppb:舌苔由来の臭いが主。舌苔の取り方完全ガイドを参考に、舌ブラシ+舌磨きジェルで丁寧に除去。

- CH₃SH(メチルメルカプタン) ≥26 ppb:歯周病や歯肉ポケット臭。歯科医院でスケーリングを受けつつ、歯周病ケア詳細を実践。

- (CH₃)₂S(ジメチルサルファイド) ≥8 ppb:消化器系トラブルも影響。生活習慣の改善(食事・睡眠)を図り、必要なら内科受診。

- 官能検査スコア 4~5:専門医による詳細診断が必要。再検査や総合的な口腔内クリーニングを検討。

- 市販チェッカー 2以上:医療機関での精密検査予約を推奨。

よくある質問(FAQ)

- 検査前に歯磨きしてもいい?

検査直前の歯磨きは避け、前夜の通常ケアで済ませましょう。 - 子どもでも検査できる?

オーラルクロマは6歳以上から対応。市販チェッカーは全年齢で使用可能。 - 検査後すぐに食事してもいい?

結果への影響を避けるため、検査後最低30分は飲食を控えてください。 - 再検査はいつがベスト?

セルフケアや治療後、1〜3か月以内に再検査すると変化を把握しやすいです。 - マスクをしたまま検査できる?

マスクを外して測定するのが基本です。正確な呼気採取のためご協力を。

関連記事:

参考文献: