結論:「びっしり・巨大・取れない」臭い玉は、無理に出そうとすると出血・悪化・押し込みにつながりやすいです。まずは赤旗サインの有無を確認し、次に今夜の安全な応急ケア、最後に受診ラインの順で判断すると最短で安全に近づけます。

今夜は ①等張食塩水(0.9%目安)や市販うがい薬で“ふやかす” → ②押し込まない(出ないなら中止) → ③乾燥を減らす(加湿・水分・鼻呼吸)を優先してください。

「1cm級が反復」「38℃前後以上の発熱を繰り返す」「血痰・嚥下痛・呼吸苦」「片側だけの強い腫れ」は受診のサインです。

引用元: 筒井歯科ブログ/ 笠井耳鼻咽喉科/ 上村耳鼻咽喉科Q&A

「喉の奥に白い粒がびっしり詰まって取れない。これって今すぐ病院レベル?」と不安な時は、①危険な赤旗サインがあるか → ②自宅で様子を見てよい状態か → ③耳鼻咽喉科を受診すべきラインかを順番にチェックするのが安全です。

見た目が「喉の奥に白いものがびっしり」という場合は、まずは 喉の奥が白いときに確認したい危険サイン で、膿栓か扁桃炎かの見分けと受診の目安を押さえておきましょう。このページは「取れない時の判断」に絞って整理します。

こんにちは、口腔ケアアンバサダー(社団法人 日本口腔ケア学会認定)の 上林登です。

「喉の奥に白い粒がびっしり詰まって取れない」「取ってもすぐ再発する」「口臭も気になる」など、大量・再発型の臭い玉(膿栓)があると、どこまで自分で触ってよいのか、どこからが病院ラインなのかが分かりにくいですよね。

この記事では、耳鼻咽喉科の考え方も踏まえて、危険な赤旗サインと受診の目安、そして自力で触るのをやめるラインをフローチャートとチェックで分かりやすく整理します。

この記事は「びっしり・取れない・巨大膿栓」で受診するか迷っている方向けの『赤旗サインと受診フロー専用ガイド』です。

自宅での安全な取り方や詳しい手順は 安全な膿栓の取り方・完全ガイド へ。

「なぜそんなに膿栓が多いのか」「再発を減らしたい」といった原因・体質面は 頻発の原因と再発防止プロトコル で詳しく解説しています。

1分判定|臭い玉がびっしりで「取れない」時、まずここだけ確認

赤旗サインが1つでもあれば:触らず耳鼻咽喉科へ

- 38℃前後以上の発熱、強い喉の痛み、飲み込みにくい

- 血が混じる痰、息苦しさ、強い異物感が続く

- 片側だけの強い腫れ、口が開けにくい、耳に響く痛み

- 1cm級が反復、または「自力で何度も失敗」している

赤旗がない時:自宅でOKなのはこの範囲だけ

- 見えていて小さめで、痛み・出血なし → うがいで“ふやかして様子見”

- 見えない・奥でびっしり/触るほど悪化 → 押し出さない。まず受診ラインを確認

▶ 受診ラインを先に確認:受診フローチャートへ

クリックできる目次

今夜の安全な応急ケア(取れない時の48時間プラン)

「取れないのに気になって触ってしまう」状態を止めるために、今夜はふやかすと乾燥対策だけに絞ります。押し出しや掻き出しはしません。

1)等張食塩水(0.9%目安)で“ふやかす”

- ぬるま湯200mlに食塩約2g弱(0.9%目安)

- 10秒うがい×3回を目安(強くゴロゴロし過ぎない)

- 痛み・出血が出たら中止

2)乾燥を減らす(口呼吸を止める)

- 寝室を加湿、起床後もこまめに水分

- 鼻づまりがある日は無理に口を閉じず、まず鼻炎対策

- 会話・運動で口が乾きやすい日は、こまめにひと口の水

3)やめ時(ここで止めて受診へ)

- 翌日も異物感が強い、痛みが増す、腫れが強い

- 発熱、飲み込みづらさ、血の混じる痰が出た

- 片側だけの違和感が2週間以上続く

受診フローチャート(保存推奨)

次に当てはまる場合は、自己処置より受診が安全です。

- 1cm以上の膿栓が何度もできる → 耳鼻咽喉科へ

- 38℃前後以上の発熱や嚥下痛を反復 → 耳鼻咽喉科へ

- 血痰・強い異物感・呼吸苦がある → 早めに受診(時間帯により救急も検討)

- 自力で押し出そうとしても全く出ない → 無理せず受診

- そこまでではないが再発を繰り返す → 本文後半「繰り返す・大量に出る人は別ルート」へ

やってはいけないこと(事故を防ぐ)

「取れない」を何とかしようとして強い刺激を入れるほど、粘膜を傷つけて悪化しやすくなります。

直噴射・金属器具・押し込みはNG

- ジェットの直噴射(高圧を当てる)

- 金属器具、爪、ピンセットなどで掻き出す

- 綿棒で奥へ押し込む(出すつもりが“詰める”形になることがあります)

- 痛いのに続ける、出血しても続ける

“触って良い/ダメ”の線引き

「触らない」が基本ですが、どうしても迷う時は、次の線引きを基準にしてください。

| 触って良い(例外的にOK) | 触ってはダメ(中止して受診) |

|

|

(概要)安全な扱い方は「基本ガイド」で確認

以下は概要のみです。詳細手順とNG行為は 安全な膿栓の取り方・完全ガイド で確認してください。

- 食塩水うがい:ぬるま湯200mlに食塩約2g弱(0.9%目安)で10秒×3回。

- 綿棒は“手前へ転がす”:奥へ押し込まない。出ないなら中止。

- 洗口+乾燥対策:再度うがい→水分補給・加湿・鼻呼吸を意識。

※ジェットは基本非推奨。医療者の指導がある場合に限り、弱圧・短時間・直角に当てないを厳守。痛み・出血が出たら即中止→受診。

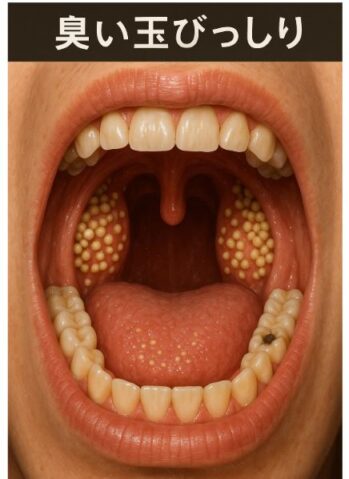

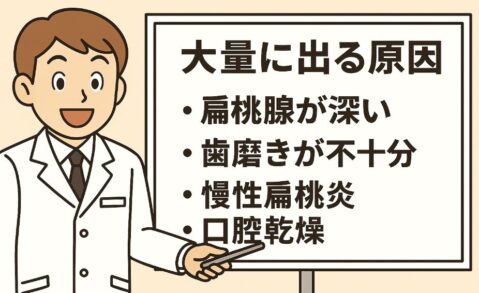

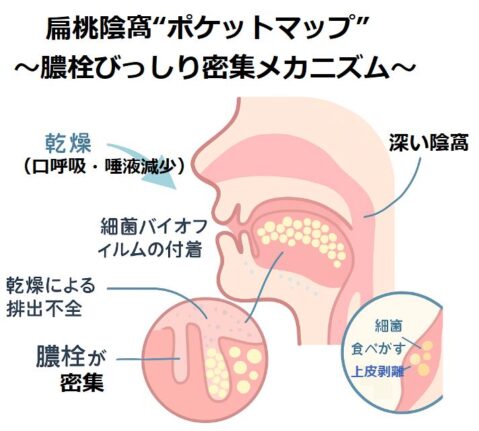

びっしり・巨大化の正体(なぜ“取れない”のか)

取れない理由は、大きく3つに整理できます(診断ではなく目安です)。

- 陰窩(いんか)が深い:ポケット状のくぼみに“棚”のように並ぶ

- 出口が狭い:炎症や瘢痕で歪むと排出しにくい

- 乾燥:口呼吸・脱水などで材料が増え、こびりつきやすい

扁桃の陰窩(いんか)×出口の狭窄

陰窩は細いポケット構造です。出口が狭い・炎症で歪むと排出しにくくなり、粒が棚のようにびっしり並ぶことがあります。

参考:なかむら歯科クリニック

口呼吸・乾燥とバイオフィルム

乾燥で唾液の自浄作用が低下すると、細菌のまとまり(バイオフィルム)が育ちやすくなり、膿栓の材料が増えることがあります。薬の副作用・脱水・ストレス・加齢なども関与します。

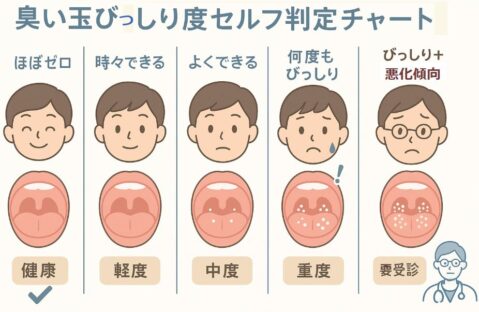

どれくらい大きいと「大きめ」?

- 多くは米粒大〜数mm程度とされます

- 1cm前後以上が反復する場合は、大きめとして受診で相談するのが安全です

「病気のサイン?」補足(重症度ではなく“背景疾患の疑い”を見る)

膿栓そのものは良性が多い一方で、経過や部位の特徴からは別の病態が隠れていないかを見ます。ここでは本記事のフローチャート/赤旗の「危険症状の列挙」とは重ならない観点だけを補足します。

- 2週間以上、同じ側だけに圧迫感や違和感が持続(良くなったり悪化したりを反復)

- 喉の痛みが耳へ放散する感じが続く(耳内は異常なしと言われることが多い)

- 開口障害(口が開きにくい)が続き、食事・会話に支障が出る

- 頸部の硬いしこり(リンパ節)が触れ、2週間以上サイズが変わらない

- 嗄声(声枯れ)や嚥下時の引っかかりが長引く/体重減少・夜間の寝汗を伴う

受診先と検査のイメージ

- 耳鼻咽喉科:咽喉頭内視鏡で扁桃陰窩や周囲を観察。必要に応じて細菌培養・超音波・CTで膿瘍や腫瘍の有無を評価。

- 歯科(歯周病):歯周ポケット検査・デンタルX線で歯周炎を確認。膿栓様の口臭が歯周由来のこともあります。

- 副鼻腔炎が疑わしい:鼻内視鏡や画像で慢性副鼻腔炎を評価。後鼻漏は膿栓の悪化因子になり得ます。

- その他:逆流症状が強いときは消化器内科で咽喉頭逆流(LPR)を確認。口腔乾燥は原因薬剤の見直しや全身疾患の関与を検討。

※このブロックは「何科で何を見るか」の補足です。危険症状の列挙や自己処置の境界は、すでに本ページの受診フローチャートと1分判定で案内しています。

受診でできること(病院ならではの解決策)

- 洗浄・吸引・炎症コントロール(抗炎症、必要時のみ抗菌薬など)

- 生活への影響・反復頻度・重症度に応じて扁桃摘出の適応を評価

繰り返す・大量に出る人は別ルート(頻発防止)

「びっしり・取れない」の判断がついた後は、再発を減らす設計に入る方が早いです。頻発の原因整理と再発防止は、次のページでまとめています。

FAQ|びっしり膿栓のよくある疑問

- Q1. 臭い玉は自然になくなりますか?

- A. 小さな膿栓は咳や飲み込みで自然排出することもあります。ただし「痛み・発熱・出血」「息苦しさ」「片側の強い腫れ」がある場合は自己処置をやめて受診してください。

- Q2. 何科に行けばいい?病院で何ができますか?

- A. まずは耳鼻咽喉科が基本です。内視鏡で確認し、洗浄や炎症の評価、必要に応じて治療の選択肢(薬、処置、手術の検討)を整理できます。

- Q3. 取っても翌日にまた“びっしり”に…原因は?

- A. 陰窩の狭窄・乾燥・慢性炎症が重なると繰り返しやすいです。判断に迷う間は無理に取らず、まず乾燥対策を優先してください。再発を減らす全体設計は本文の「頻発防止」セクションで案内しています。

- Q4. 子どもや妊娠中でも触っていい?

- A. 基本は触らず受診を優先してください。自己判断は避け、医師の指示に従いましょう。

- Q5. 1cm以上の巨大膿栓=手術が必要?

- A. 反復頻度、痛みや発熱の有無、生活への支障の程度で判断します。1cm前後以上が繰り返す場合は、耳鼻咽喉科で相談し、選択肢を整理するのが安全です。

参考文献・公的情報

- AAFP:Tonsillitis and Tonsilloliths(2023)

- StatPearls:Tonsillitis(最新版)

- British Dental Journal:膿栓と口臭(VSC)の関連

- BMC Oral Health:膿栓サイズ分布

- AJNR(PMC):CTでの膿栓サイズ・頻度

- 兵庫医科大学病院:扁桃疾患

- 日本歯科医師会:口臭の原因と対策

- 厚労省:抗微生物薬適正使用の手引き

- 旭川医科大学:扁桃病巣感染

- 東京女子医科大学:扁桃摘出術