こんにちは、口腔ケアアンバサダー(社団法人 日本口腔ケア学会認定)の 上林登 です。

「またポトッ…」と出てくる白い塊。何度も続くと心配になりますよね。ここでは、どうして増えるのか、そして今日からできるやさしい対策を、ためしてガッテンで紹介された“粘膜を守る”視点も踏まえて整理しました。焦らず、一緒に整えていきましょう。

※手順の全体像を写真つきで確認したい方は総合ガイドへ:安全な膿栓の取り方・完全ガイド

「膿栓が“できにくい人”の特徴と予防習慣」の総まとめは別ページに整理しています。頻発を止める生活ルーティンもこちらで確認できます。

クリックできる目次

まずはここから:不安をほぐす3つのポイント

- 乾燥と口呼吸を見直す — 加湿+鼻呼吸で喉を守ると、作られにくい環境になります。

- “やさしく促す”が基本 — ぬるま湯でのそっとうがい。無理に押し出さないのが安全です。

- 頻発や痛み・発熱は耳鼻科へ — 背景要因がないか、専門家と確認を。

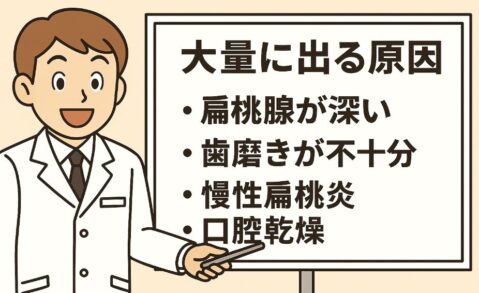

なぜ大量に?よくある原因をやさしく解説

体質による「くぼみ」(陰窩)にたまりやすい

扁桃の表面には小さなくぼみ(陰窩)があり、そこに食べかすや古い粘膜がたまって固まるのが膿栓です。 くぼみが深い人ほどたまりやすいので、「自分だけおかしい?」と過剰に心配する必要はありません。

乾燥や口呼吸で“こびりつき”やすくなる

乾いた空気や口呼吸が続くと、唾液の自浄作用が弱まり汚れが残りがちに。とくに就寝中や冬場は要注意です。

ドロッとした唾液(体調・ストレスの影響)

水分不足やストレス、不規則な食事で唾液が粘り、流れにくくなることがあります。風邪や疲労のあとに増えるのはこのためです。

鼻炎・アレルギーによる後鼻漏

鼻水が喉に流れる状態(後鼻漏)は膿栓の材料を増やし、粘膜を刺激します。花粉症の季節に増える…は“あるある”です。

たばこ・強いお酒などの刺激

刺激が続くと乾燥が進みやすくなります。少し減らすだけでも、頻度が落ちる方は多いですよ。

3分セルフチェック(頻発の“引き金”)

- 朝いちの口呼吸・乾燥が強い

- 後鼻漏があり、咽頭のネバつきが続く

- 舌苔が厚く、つい強くこすってしまう

- 夜に脂っこい/甘い/アルコールが多い

- 起床直後・入浴後・食後に“まとまって”出やすい

※該当が多いほど、生活側の見直しで頻度が下がりやすいタイプです。

家でできる“やさしい促し方” ― 急いで取らなくて大丈夫?

大量に出ても、焦って押し出そうとすると粘膜を傷つけやすく、かえって長引くことも。安全第一でいきましょう。

ぬるま湯の「そっとうがい」

- 40℃前後のぬるま湯を用意 — 熱すぎない温度が安心。

- 上を向いて「ア〜」と声を出し、喉奥にそっと当てる — 押し流すイメージで。

- 1回10秒×1〜2セット — 強く吐き出さず、“やさしく”が合言葉。

蒸気吸入で“ふやかす”

- 洗面器の湯気をタオルで覆い、5〜10分ゆっくり鼻呼吸 — 乾いた喉がほぐれます。

- やけど予防に、沸騰直後は避けましょう。

これは避けたい

- 指・綿棒・金属器具での圧出 — 傷や感染のリスクが高まります。

- ジェットウォッシャーの高圧直撃 — 粘膜にダメージ。どうしても使うなら低圧で歯間清掃に。

※手順の細かなコツは、記事冒頭の総合ガイドで確認できます。

今日からの生活改良プロトコル(14日)

- Day1–3:水分1.5L/日・鼻呼吸を意識・舌は撫でるだけ

- Day4–7:入浴後/就寝前のやさしいうがい(10–15秒×3)

- Day8–10:夜の脂質/甘味/アルコールを半分に

- Day11–14:起床直後はうがい→軽い咳払いで喉出口を清潔に

※痛み・発熱・腫れなど赤旗サインがあれば中断し受診へ。

受診の目安は?「様子見」と「相談」の境い目

- ほぼ毎週のように大量・頻発する

- 血が混じる/痛みが続く

- 口臭が強く会話がつらい

- 発熱や強いだるさなど全身症状

耳鼻科ではこんな処置があります

- 専用器具での吸引除去 — 短時間で安全に取り除きます。

- 生理食塩水などで洗浄 — 付着物をやさしく流し、炎症を軽減。

- 薬の処方 — 感染や炎症が強いときに短期で。

根本策としての扁桃摘出

頻発でQOLが大きく下がる場合に検討されます。入院や回復期間も含め、メリット・デメリットを医師と一緒に整理しましょう。

受診の際に伝えておくとスムーズ

- どのくらいの頻度・量か、色やにおいはどうか

- 悪化するタイミング(風邪の後、寝起き など)

- 鼻炎・アレルギー、既往症や服薬の情報

ためしてガッテンのポイント:大事なのは“粘膜を守る”視点

番組でも、無理に押し出さず、粘膜を傷つけないケアが大切だと紹介されています。本記事は主に「なぜ増えるのか」「どう再発を減らすか」に焦点を当てました。手順の細かなコツは、上記の総合ガイドをご活用ください。

よくある質問

Q. 放置しても大丈夫?

小さく自然に外れることはあります。ただし、大量・頻発・出血のいずれかがあれば、自己処置より受診が安心です。

Q. 朝や夜に増えやすいのはなぜ?

寝ている間の口呼吸や室内の乾燥が関係します。寝室の加湿と鼻呼吸の工夫で変化が出やすいところです。

Q. 家で安全に“促す”方法は?

ぬるま湯のそっとうがいと、蒸気での保湿が基本。押し出す行為は避けるのが安全です。

Q. 再発を減らす近道は?

鼻呼吸・湿度・水分・食事の4つをセットで。花粉症シーズンは早めの対策を。

まとめ:焦らず、やさしく、整えていけば大丈夫

- 要点:体質+環境が重なると増えやすくなります。やさしい促し方と生活の見直しで、少しずつ“出にくい喉”へ。

膿栓に関する記事:

- 取り方/実践:安全な膿栓の取り方・完全ガイド

- タイミング:外すなら安全なタイミング

- 見えない:膿栓は見えなくても臭い

- 片側だけ:片側だけにできる理由と対処

- 食習慣:膿栓を増やしやすい食べ物と代替策

- 喉の奥が白いときに優先したい受診の目安

「口臭そのもの」を早くケアしたい場合は、次の記事も役立ちます

参考文献

- 「扁桃炎」一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 「慢性へんとう炎」順天堂大学医学部附属順天堂医院

- Lo, W. M., et al. (2011). 咽頭・扁桃炎に対するガレノキサシンの有用性に関する検討. 日本耳鼻咽喉科学会会報, 114(4), 179-184. J-STAGE

- Yohana, S. (2018). 感染症診療の最近の話題. 日本内科学会雑誌, 107(3), 511-516. J-STAGE

- 慢性扁桃炎・習慣性扁桃炎(龍角散)