クリックできる目次

チェック!あなたの喉は“臭い玉びっしり”状態?セルフ診断リスト

こんにちは、口腔ケアアンバサダー(日本口腔ケア学会認定)の上林登です。

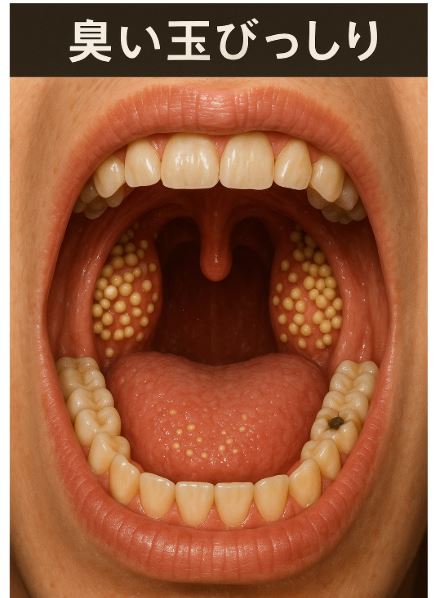

「朝起きたら喉の奥に白っぽい塊がずらっと並んでいた…」「口臭がきつくなってきた気がする…」そんな経験はありませんか? それ、“臭い玉(膿栓)”がびっしりと溜まっているサインかもしれません。

膿栓は珍しいものではありませんが、大量に発生している状態を放置すると、強い口臭や喉の炎症へとつながるリスクがあります。まずは、ご自身の状態がどのレベルか、以下のセルフチェックで確認してみましょう。

| 症状・兆候 | 当てはまる? |

|---|---|

| 喉の奥に白〜黄色い粒がいくつも見える | □ はい |

| 朝の口臭が特に強く、口の中がネバつく | □ はい |

| 唾液が少なく、口が乾きやすい | □ はい |

| 過去に扁桃炎を何度も繰り返したことがある | □ はい |

| 綿棒で押すと、白い塊がいくつも出てきた | □ はい |

チェックが3つ以上ついた方は、「膿栓びっしり」状態の可能性大。以下で、原因から予防まで専門家目線で詳しく解説していきます。

なぜ大量に?臭い玉がびっしり出来る3大メカニズム

口腔環境の悪化 ― 舌苔・磨き残し・細菌バランス

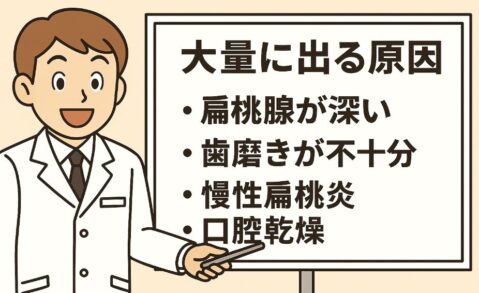

臭い玉の材料となるのは、舌苔(ぜったい)・食べかす・口腔内細菌。日頃のブラッシングや舌ケアが不十分な場合、こうした物質が口腔内に残りやすく、扁桃のくぼみに蓄積してしまいます。

特に、舌の奥に厚くこびりついた舌苔は、膿栓を生み出す“元凶”です。口臭の主因でもあり、舌の白さやネバつきが気になる方は注意が必要です。

口呼吸と慢性的な喉の乾燥

呼吸が口からになっていると、唾液の「自浄作用」が十分に働かず、喉が乾燥しやすくなります。乾燥した扁桃腺は、異物が付着したまま流されにくくなり、膿栓の「びっしり」状態を招きやすいです。

とくに、寝ている間に口を開けている方や、鼻詰まり・花粉症で口呼吸が常態化している方は、気づかぬうちにリスクが高まっている可能性があるので注意してください。

扁桃陰窩の深さ・体質・慢性炎症

扁桃腺の表面には「陰窩(いんか)」と呼ばれる細かいくぼみがあります。このくぼみが深い体質の方や、繰り返す扁桃炎によってくぼみが拡大した方は、臭い玉が溜まりやすく、しかも取りにくいという二重苦に。

このタイプの方は、しっかり予防していても、慢性的に“びっしり”になりやすい体質といえます。日頃からのケアと専門的な診断が重要です。

危険度を見極めよう|放置OKラインと受診すべきサイン

急性扁桃炎・膿瘍との見分けポイント比較表

喉に白い塊がある=すべて膿栓とは限りません。場合によっては、細菌感染による急性扁桃炎や膿瘍(のうよう)の可能性もあります。

| 判別ポイント | 膿栓(臭い玉) | 急性扁桃炎・膿瘍 |

|---|---|---|

| 見た目 | 白〜黄色の粒/1〜数mm | 白く膜状/広範囲に付着 |

| 痛み | 基本的になし | 強い痛み・飲み込み困難 |

| 発熱 | なし | 高熱(38℃以上)あり |

| 臭い | 強烈な悪臭 | 臭いは弱め/炎症メイン |

| 数 | 複数個/“びっしり”になることも | 広がりや膿の滲出が特徴 |

上記のように、痛み・発熱・膜状の白さがある場合は、膿栓ではなく感染症の可能性が高くなります。

高熱・激痛・出血…この症状が出たら耳鼻咽喉科へ

以下のような症状がある場合、すぐに医療機関を受診してください。

- 喉の奥が赤く腫れて飲み込むのも痛い

- 38℃以上の発熱がある

- 白い部分が膜のように広がっている

- 出血をともなう強い喉の痛み

- 食事や会話もつらいレベルの違和感

膿栓と自己判断して放置すると、重症化しやすいのが急性扁桃炎や膿瘍です。「びっしりだから不安…」という方は、まず一度耳鼻科での確認を。

まずは応急ケア|安全なセルフ対処3選

※取り方の詳しい手順は 膿栓(臭い玉)を簡単に取る方法|ためしてガッテン流 で徹底解説しています。

ここでは、膿栓が「びっしり」あっても、比較的安全に試せるセルフケアを3つ紹介します。あくまで軽度の場合の応急対処法です。無理はせず、改善しなければ専門医へ。

1.塩水(またはアルカリイオン水)うがい

最も安全で、毎日続けやすいのが「うがい」です。以下のように行いましょう。

- ぬるま湯+塩:コップ1杯に小さじ1/2

- 喉の奥でガラガラうがいを5秒×3回

アルカリイオン水を使うと、タンパク質汚れの分解作用も期待できます。朝と夜に1回ずつを習慣にしましょう。

2.弱水圧シャワーでの軽洗浄【概要のみ】

TV番組『ためしてガッテン』で紹介され話題となったのが、シャワーでの膿栓洗浄。ただし、水圧が強すぎると逆効果です。

- シャワーの水を「弱」に設定 口を開けてそっと扁桃の周辺に当てる

- 痛み・違和感が出たら即中止

詳細な方法や注意点は、別記事(上記リンク)をご確認ください。

3.口腔内を乾燥させない即効テク

膿栓がびっしりと付く方の多くが、唾液不足による乾燥型口腔です。

- 水分をこまめに摂る(1日1.5L以上)

- 寝るときに「口閉じテープ」を使って鼻呼吸に

- 加湿器を使って室内湿度を50〜60%にキープ

これだけでも、喉が潤い、膿栓が落ちやすくなります。

やってはいけない自己流ケア|実際に起こったトラブル例

「見えているから取りたくなる」「綿棒で押せば簡単に取れそう」――その気持ち、よく分かります。しかし、自己流の除去法には思わぬリスクが潜んでいます。 以下は、実際に多くの方が経験したトラブル例です。

- 綿棒で押しすぎて出血:膿栓の奥を無理に押し込んでしまい、扁桃粘膜に傷がついてしまった。

- ピンセットで喉を突いてしまった:嘔吐反射で手元が狂い、粘膜を痛める事態に。

- 膿栓が奥へ入り込んでしまった:無理に力をかけた結果、喉の奥へ逆流し、飲み込んでしまった。

これらはすべて、「自分でなんとかしよう」とした結果、悪化してしまった例です。特に「びっしり」付着している場合は、くぼみの奥にまで入り込んでいるため、自己処置では取りきれません。

膿栓は、見えているからといって無理に全部を取り除こうとせず、「安全なケアを継続する」「必要があれば医師に相談する」というスタンスが最も効果的です。

二度と“びっしり”にしない!再発防止4ステップ

膿栓の完全除去よりも、再発しにくい環境づくりが最も重要です。以下の4ステップを習慣化すれば、「びっしりできて困る…」という状況をぐっと減らすことができます。

歯磨き・舌磨きの強化ポイント

口腔内の清潔を保つことが、膿栓予防の第一歩です。

- 朝・夜は丁寧に3分以上のブラッシングを意識

- 舌ブラシで奥の舌苔を軽くなでるように除去

夜は必ずケアすることで、寝ている間の菌繁殖を防止 ※力の入れすぎはNG! 舌の粘膜を傷つけると逆に膿栓の原因になります。

就寝時の口呼吸対策&湿度管理

就寝中に口を開けていると、膿栓が溜まりやすくなります。

- 鼻呼吸を促すために「口閉じテープ」を使用

- 室内は加湿器で湿度50〜60%を維持

- 風邪や鼻炎の時期は、鼻づまり対策も忘れずに

唾液の分泌が促される環境を作ることがカギです。

食習慣&禁煙・減煙の具体策

食生活も、膿栓体質を左右します。

- 乳製品や動物性たんぱく質ばかりに偏らない

- 食物繊維・発酵食品を取り入れて腸内環境改善

- 喫煙は、喉の粘膜を荒らし、膿栓の温床になります

「膿栓がびっしりできる」方の多くが、栄養バランスの乱れと喫煙習慣を抱えています。

ストレスマネジメントと水分補給

ストレスは唾液の分泌を抑制します。これにより、乾燥→膿栓発生という悪循環に。

- 気分転換になる運動や趣味を持つ

- 睡眠の質を高める(夜ふかし・スマホ寝落ちを避ける)

- 日中は意識して水分補給(こまめに少量ずつ)

忙しい方ほど、意識的に**「自律神経を整える生活」**を心がけましょう。

ケーススタディ|3週間で膿栓ゼロに近づいたAさんの実例

ここでは、実際に「臭い玉びっしり」で悩まれていた30代女性Aさんのケースをご紹介します。

悩み:朝起きるたびに、喉の奥に白い塊がびっしり…

Aさんは、ある日鏡で自分の喉を見て、「白い粒が何個も並んでいる」ことに気づきました。口臭も気になり、自分では綿棒で押して取ろうとしたものの、出血と強い痛みが生じ、怖くなって私の相談室を訪ねてこられました。

実践したこと:段階的なケア+生活習慣の見直し

Aさんには以下を指導しました。

- 耳鼻咽喉科での吸引除去 → 大きな膿栓を一度リセット

- 毎朝・夜の塩水うがい+口閉じテープで寝ている間の乾燥防止

- 1日1.5L以上の水分補給+間食を控える

- 夜にスマホを見すぎないよう睡眠の質を改善

3週間後:膿栓の再発がほぼゼロに

Aさんからはこんな声が届きました。 「朝の口臭が全然違います。最初は大変に思いましたが、習慣になると逆に気持ちよくなりました。」 大切なのは、「取り除く」より「溜まらない体質づくり」。Aさんのように、ゆるやかな習慣の積み重ねが大きな結果を生むのです。

Q&A|臭い玉びっしりにまつわる7つの疑問

Q1:「喉の奥に白い粒がたくさん…これって本当に臭い玉ですか?」

A: 高確率で膿栓(臭い玉)ですが、**痛みや発熱がある場合は扁桃炎の可能性も**。気になる方は耳鼻科で確認を。

Q2:「取りたくなるけど、自分で取っていいの?」

A: 無理に押すのは危険です。**綿棒やピンセットで粘膜を傷つける方が多い**ので、基本はうがいで対応しましょう。

Q3:「うがいだけで本当に取れるんですか?」

A: 軽度なら自然に剥がれ落ちることもあります。ただし“びっしり”の場合は、数週間のケアが必要です。

Q4:「病院ではどんな処置をしてくれるの?」

A: 内視鏡で確認し、**吸引器や洗浄器で安全に除去**。感染がある場合は抗生物質の処方も行われます。

Q5:「臭い玉があると必ず口臭になりますか?」

A: 膿栓は揮発性硫黄化合物(VSC)を多く含むため、**強い口臭の原因になることが多い**です。

Q6:「再発防止に効果的な食品はありますか?」

A: 発酵食品(味噌・納豆)や食物繊維が豊富な野菜類はおすすめ。**腸内環境を整えると膿栓もできにくく**なります。

Q7:「膿栓があるのは体質? それともケア不足?」

A: 両方の可能性があります。陰窩の深さなど先天的な要因もありますが、**生活習慣が大きく影響します。**

まとめ|“びっしり”でも慌てず原因ケアと予防で解決

「喉の奥に臭い玉がびっしり付いていて怖い…」そう感じる方は少なくありません。でも安心してください。膿栓は病気ではなく、多くの人にみられる現象です。

大切なのは、原因を知り、正しく対処し、溜まりにくい環境を作ること。 取りたくなる気持ちをグッとこらえて、まずは安全な方法で対処を 無理な自己流ではなく、必要に応じて専門家に相談を。

そして何より、毎日の小さな習慣が、膿栓ゼロの体質を作ります あなたの口腔環境が整えば、朝の不快感も、会話時の不安も少しずつ和らぎます。焦らず一歩ずつ、できることから始めてみましょう。応援しています。

参考文献・関連記事

- 膿栓が大量に出る原因と対策方法

- 膿栓ができやすい食べ物12選と代替策

- 兵庫医科大学病院「扁桃疾患」

- 日本歯科医師会:口臭の原因と対策

- 抗微生物薬適正使用の手引き第ニ版 – 厚生労働省

- 扁桃病巣感染症 – 旭医科大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

- 扁桃腺摘出術+ステロイドパルス療法 – 東京女子医科大学病院