こんにちは、口腔ケアアンバサダー(日本口腔ケア学会認定)の 上林登 です。

先に結論:膿栓(臭い玉)は食べ物だけで決まるものではありませんが、食生活の「残りやすさ」「乾きやすさ」「粘着しやすさ」を減らすと、できやすさが軽くなる人がいます。

まず見直したい食べ物12選(当てはまる人は要注意):

- 揚げ物(唐揚げ、フライドポテト)

- こってり料理(脂が多い炒め物、背脂系など)

- ファストフード・インスタント食品

- スナック菓子(ポテトチップス等)

- 甘いお菓子(チョコ、アイス、ケーキ等)

- 甘い飲料(清涼飲料、加糖ジュース等)

- 菓子パン・白パン

- ホワイトパスタ・うどんなど精製デンプン

- おもち・団子など粘着デンプン

- 牛乳(合わない人は粘着感が出やすい)

- チーズ(同上。就寝前は特に注意)

- 辛味が強い料理(カレー、キムチ等)

注意:「今すぐ取る」ことが目的の方は、この記事では手順を深掘りしません。安全な取り方とNG行為はピラーにまとめました。安全な膿栓の取り方・完全ガイドを先に確認してください。

頻発して困っている方は、まず全体像から整理すると早いです:膿栓が大量に出る/頻発の原因と再発防止

クリックできる目次

膿栓とは?食生活が関係しやすいのはなぜ?

膿栓(臭い玉)は、口蓋扁桃のくぼみに残った微細な食べかすやタンパク質に常在菌が付着し、固まったものです。NIHの解析では「食品残渣・細菌バイオフィルム・無機塩」の複合体とされています。白〜黄の小さな塊が口臭の一因になることもあります。

ただし、原因は食べ物だけではありません。体質、乾燥、口呼吸、慢性炎症などが重なると起こりやすくなります。この記事では食生活でできる範囲に絞って解説します。

食べ物が関係しやすい3つの仕組み

- 残りやすい:粉もの、細かく崩れる食品、粘着性が高い食品は、のどや口の奥に残りやすい。

- 乾きやすい:高糖・高脂・強い刺激が続くと、口腔内のバランスが乱れて乾燥しやすい。

- 粘着感が増える人がいる:乳製品などで痰っぽさや粘着感を訴える人がいる(個人差が大きい)。

乳製品は「人によっては」増悪因子に

牛乳やチーズなどの乳製品由来タンパク質は、粘着感や痰の増加を訴える人がいます。Mayo Clinic Health Systemも食品残渣の滞留に触れており、特に就寝前の摂取は回避が無難です。気になる方は、いったん無糖の植物性ミルク(豆乳・アーモンドミルク)に置き換えて様子を見てください。

先に大事:自己処置NG(やらない方がいいこと)

膿栓が気になっても、無理に押し出す、つまようじ・綿棒で突く、強い水圧で狙うなどは避けてください。出血や腫れが出ると悪化します。安全な対処の基本は、安全な膿栓の取り方・完全ガイドにまとめています。

膿栓が「できやすい」と感じやすい食品カテゴリ

ここからは「悪者探し」ではなく、当てはまる人だけ調整するためのリストです。全部をやめる必要はありません。まずは就寝前と頻発している時期だけ意識してみてください。

高脂質(油膜・乾燥感が増える人がいる)

揚げ物(フライドポテト・唐揚げ)

喉の油膜で乾燥感が増し、水分摂取が遅れると残渣が滞留しやすくなります。

こってり料理(脂が多い炒め物・背脂系など)

脂っこい食事が続くと、口の中の「流れ」が弱くなったように感じる人がいます。頻発する時期は量や頻度を調整してみてください。

ファーストフード・インスタント食品

高脂・高塩の組み合わせで、食後に口が乾きやすい人がいます。喉の違和感が出る日は控えめに。

高糖質(酸性化と乾燥で「残りやすい環境」になりやすい)

精製糖や甘味飲料は、口腔環境を乱しやすいとされています。NIDCRも口腔衛生の観点から摂取コントロールに触れています。

スナック菓子・ポテトチップス

破片が歯間・咽頭側に残りやすく、清掃しづらいのが難点です。

甘いお菓子(チョコ・アイス・ケーキ等)

糖分は細菌のエサになりやすく、だらだら食べは不利です。食べるなら「量」と「タイミング」を決めるのがおすすめです。

甘い飲料(清涼飲料・加糖ジュース等)

糖分と口の乾きが重なりやすいので、頻発時は特に注意。飲むなら水を一緒に、が基本です。

粘着性が高い精製デンプン(口の奥に残りやすい)

菓子パン・白パン

唾液と混ざると粘着しやすく、口腔内に残留しやすいタイプです。

ホワイトパスタ・うどんなど精製デンプン

のどや口の奥に「まとわりつく感じ」が出る人もいます。頻発する時期は量を調整してみてください。

おもち・団子など粘着デンプン

粘着性が高いので、食後は「流す習慣」とセットにすると安心です。

タンパク質・乳脂肪が多い食品(合う合わないが出やすい)

牛乳

個人差があります。粘着感が気になる人は量とタイミング(朝・昼中心)を調整し、無糖の植物性ミルクに置き換えて様子を見てください。

チーズ

濃厚な乳製品は、特に就寝前の摂取で粘着感が強く出る人がいます。気になる時期は控えめに。

強い辛味・刺激(乾燥や粘膜ストレスが出やすい人がいる)

カレー・キムチ等

一時的に唾液は出ても、刺激で乾燥感が増す人がいます。頻発する時期は「辛さ控えめ」にして様子を見るのが無難です。

リスクを下げる代替食材と「続く」工夫

高脂の代替

オーブン焼き・蒸し(蒸し鶏/ノンフライ)

脂質を抑えつつ満足感をキープ。食後の「油膜っぽさ」を減らしやすいです。

高糖の代替

ナッツ・高カカオ(70%以上)を少量

噛む刺激で唾液が出やすい一方、食べ過ぎは逆効果。量は少なめに。

粘着デンプンの代替

全粒粉・ライ麦・全粒粉パスタ(食べるなら「流す習慣」とセット)

置き換えの一案です。完全に合う合わないは個人差があるので、のどの違和感が強い日は無理をしないでください。

乳製品の代替

無糖の植物性ミルク(豆乳・アーモンドミルク)

就寝前の乳製品は避け、置き換えや「水と一緒に」で粘着感が出にくいか様子を見てください。

刺激の代替

低刺激の和ハーブ・だし・薬味(少量)

しょうが・しそ・柚子などは「少量で香りを足す」方向が無難です。酸味ドリンクを使う場合、だらだら飲みは避け、飲んだ後は水で軽くすすぐと歯にやさしいです。

食べ方・時間帯・水分のコツ

食後30分以内の「流す習慣」

食後は残渣が残りやすい時間です。食後すぐの水と、30分以内のうがい/歯磨きで材料をリセットしましょう。

就寝2時間前ルール

睡眠中は唾液が減ります。就寝2時間前以降の飲食は控えるのがおすすめ。甘い飲料は避け、水か無糖茶に。

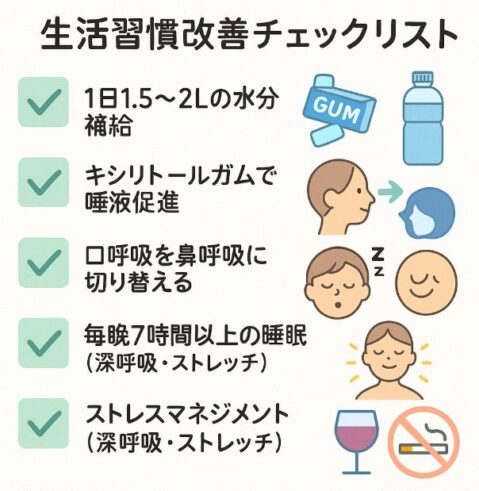

こまめな水分で「乾く前」に整える

喉が渇く前に少量をこまめに。厚労省の「健康のため水を飲もう」では成人の目安を約1.2L/日と案内しています(体格・発汗で調整)。

食事だけで止まらない人へ:予防の基本3点

1. 鼻呼吸を増やす

口呼吸は乾燥の大敵です。睡眠時は口閉じテープ等で鼻呼吸を促す工夫を。

2. ていねいな歯磨き+やさしい舌ケア

歯頸部・奥歯を重点に。舌はなでる程度の低刺激ケアでOKです(やり過ぎは逆効果)。

3. 「水で流す」習慣をセット化

食後の水、うがい、歯磨きで「材料」を残さない。これが一番再現性の高い土台です。

補足:しみやすい人はアルコール高含有のリンスを無理に使わず、低刺激タイプや「水流で流す」を中心に。部屋の乾燥が強い日は、湿度40〜60%を目安に整えると楽になる人がいます。

赤旗サインと受診の目安

「強い痛み・発熱・飲み込みづらさ・腫れが増している」「自己流で出血や悪化」などは自己処置をやめ、耳鼻咽喉科へ受診を。受診の判断が難しい場合は、取れない・巨大化時の受診フローを確認してください。

著者の一言アドバイス

特効薬はなくても、食べ方×時間帯×流す習慣の組み合わせは強い味方です。全部を我慢するより、「就寝前だけ控える」「食後に水を足す」など、小さく積み上げていきましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1 膿栓ができる主な原因は?

A. 食べカスや細菌、白血球の死骸などが口蓋扁桃にたまり固まります。食事だけでなく、口呼吸・乾燥・慢性炎症など複合要因で起こります。頻発する場合は膿栓が大量に出る/頻発の原因と再発防止も参考にしてください。

Q2 牛乳やチーズは本当に悪化させる?

A. 人によっては粘着感や痰増加で不快が増すことがあります。就寝前は避け、量やタイミングを調整し、無糖の植物性ミルクで置き換えるのが無難です。

Q3 膿栓できやすい食べ物を控えればゼロになりますか?

A. 「ゼロ」を断言するのは難しく、AAO-HNSも体質・慢性炎症など複合要因に触れています。食事の調整は有効な補助になりやすいので、口腔ケアとセットで続けてみてください。

Q4 どうしても取れない時は?

A. 無理な自己除去は避けてください。強い痛み・発熱・出血・巨大化などの赤旗があれば耳鼻咽喉科へ。安全な対処の基本は安全な膿栓の取り方・完全ガイドにまとめています。

まとめ:食生活は「悪者探し」ではなく調整でOK

- 膿栓は食べ物だけで決まらないが、残りやすい・乾きやすい・粘着しやすい食生活は影響しやすい。

- 全部やめるより、就寝前だけ控えるなど小さく調整する。

- 食後30分以内の「流す習慣」と就寝2時間前ルールが再現性の高い土台。

- 頻発する場合はHubで全体像、取り方はピラーで一本化。

安全な取り方の手順は、安全な膿栓の取り方・完全ガイド をどうぞ。

参考記事

参考文献

- NIH: Tonsillolith—microbial biofilm & mineral composition

- NIDCR: Oral Hygiene

- Mayo Clinic Health System: Tonsil Stones

- AAO-HNS: Tonsillitis