こんにちは、口腔ケアアンバサダー(社団法人 日本口腔ケア学会認定)の 上林登 です。監修:歯科衛生士 上林ミヤコ

【結論】臭い玉が「ない人」に見える理由

臭い玉(膿栓)は誰にでも作られる可能性がありますが、次の条件がそろうと自然に外れやすく、小さく保たれやすいため「ない人」「できない人」「出ない人」のように見えることがあります。

- 唾液がよく出て乾燥しにくい

- 鼻呼吸が中心で口呼吸になりにくい

- 口腔ケアが丁寧で舌苔やプラークが少ない

- 鼻炎や扁桃炎が慢性化していない

- 喉に炎症が起こりにくい生活習慣が続いている

つまり健康な喉環境が維持できている人ほど、臭い玉は「できにくい体質」に近づくということです。

Q. 一度も臭い玉が出たことがないのは異常ですか

A. 異常ではありません。小さく作られて自然に外れたり、炎症が少なくて作られにくい人も多くいます。

ただし、早めに受診の目安(当てはまる場合)

- 発熱、強い喉の痛み、片側だけ強い腫れがある

- 飲み込みづらさが続く、血が混じる、口が開けにくい

- 強い口臭や違和感が「急に」悪化して2週間以上続く

目安:まず耳鼻咽喉科(のど・鼻の評価)。口の中の出血や歯ぐきの腫れが強い場合は歯科も併用します。

10秒チェック(当てはまるほど「できにくい側」)

□ 鼻呼吸が多い □ 口が乾きにくい □ 鼻炎や後鼻漏が少ない

□ 喉が荒れにくい □ 歯間ケアもしている(フロス等)

「臭い玉が全く出ないのは体質なのか」「自分もできにくい人なのか」という相談はよくあります。膿栓は誰にでも作られる可能性はありますが、できにくい人には共通点があります。

この記事ではできにくい体質の特徴と予防習慣をわかりやすくまとめます。安全な基本手順は「取り方ガイド」、頻発の見直しポイントは「原因別まとめ」へどうぞ。

目的から選んでください:

クリックできる目次

結論:臭い玉が“ない人”の特徴7つ

- 鼻呼吸ができている(口呼吸の習慣が少ない)

- 唾液量が十分で口腔が乾燥しにくい

- 口腔清掃が丁寧(歯みがき+舌表面の“なで磨き”)

- 鼻炎・後鼻漏など上気道の炎症をコントロールしている

- 扁桃の“くぼみ”(扁桃陰窩)が浅い・凹みが少ない等の個体差

- 喫煙なし/アルコールの摂りすぎで乾燥させない

- 就寝直前の飲食を控えめ(寝る2時間前以降は軽めにして、喉の乾燥や違和感を助けない)

耳鼻科・歯科の公開情報では、膿栓は扁桃のくぼみに老廃物がたまってできるため、乾燥や鼻炎、口呼吸があると“できやすい”ことが示されています。逆にこれらが少ない人は“できにくい”傾向がある、という理解でOKです。(参考:扁桃の膿栓と乾燥・口呼吸の関係(耳鼻科))

パッと比較:できやすい人 vs できにくい人

| 指標 | できやすい人 | できにくい人 |

|---|---|---|

| 呼吸様式 | 口呼吸が多い/いびき | 鼻呼吸が中心 |

| 口腔の乾燥 | ドライマウス傾向 | 唾液量が十分で潤っている |

| 鼻・喉の炎症 | 鼻炎・副鼻腔炎・後鼻漏が続く | 炎症を治療・コントロール |

| 扁桃の形態 | 陰窩が深め(個体差) | 陰窩が浅め(個体差) |

| 生活習慣 | 喫煙・飲酒過多・就寝前の飲食 | 禁煙・節酒・就寝2時間前以降は食べない |

| お口のケア | 歯間清掃・舌ケアが不十分 | 歯みがき+歯間清掃+“なでる舌ケア” |

見えない理由:「ない」のではなく「溜まる前に消えている」

「一度も見たことがないから、自分には無縁だ」と思っている方も多いですが、実は**「作られていない」のではなく、「大きくなる前に無意識に処理されている」**ケースが大半です。

健康な扁桃(へんとう)を持つ人の喉では、以下のような**「自然排出サイクル」**が毎食ごとに機能しています。

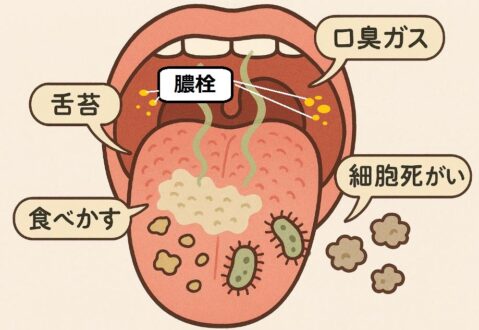

【図解】「臭い玉がない人」の喉で起きていること

臭い玉ができるメカニズムは誰でも同じですが、「ない人」は下図のサイクルがスムーズに回転しています。

-

【微小な蓄積】 扁桃のくぼみ(陰窩)に、微細な細菌や細胞の死骸が入る。 ↓

-

【食事・嚥下】 食事の際、飲み込む動作(嚥下)で喉の筋肉が動き、扁桃が圧迫される。 同時に、通り過ぎる食物や唾液の流れが「摩擦」を生む。 ↓

-

【自然脱落】 圧迫と摩擦により、溜まりかけた微細な汚れがポロッと押し出される。

*(参考イメージ:扁桃の陰窩の断面図。くぼみが浅いと、このように内部の汚れが排出されやすくなります)* ↓

-

【消失(飲み込み)】 押し出された汚れは、そのまま食物と一緒に食道へ流れ、胃酸で処理される。 (※本人は気づかない)

つまり、「臭い玉がない人」とは、**「汚れが固まって巨大化(視認できるサイズ)する前に、都度捨てることができている人」**と言い換えることができます。

「隠れ臭い玉」のパターン:見えない位置での出入り

もう一つの「見えない理由」は、扁桃の構造によるものです。

扁桃のくぼみ(陰窩)は、表面に見えている穴だけでなく、迷路のように奥深く入り組んでいることがあります。

-

陰窩が深い・入り口が狭いタイプ: 奥の方で膿栓が形成されているが、入り口が狭いため表面からは見えません。この場合、「見えないけれど、咳をした拍子に強烈なニオイがする」という現象が起こります。

-

陰窩が浅い・開き気味のタイプ(ない人の特徴): くぼみが浅いため、奥に留まるスペースがなく、上記の「自然排出サイクル」によってすぐに洗い流されます。

「鏡で見ても白い玉がないのに、喉の奥から特有のニオイがする」という場合は、完全に「ない」のではなく、**「見えない奥に潜んでいる」か「小さいうちに飲み込んでいるが、ニオイ成分(ガス)だけ漏れている」**可能性が高いと言えます。

「臭い玉がない人」が維持している喉環境と習慣

臭い玉ができない人は、意識的か無意識的かを問わず、「扁桃(へんとう)に汚れを溜めない環境」が日常的に作られています。

これまでの調査で分かっている「ない人」の生活習慣上の共通点は以下の通りです。これらが揃っていると、扁桃の穴(陰窩)があっても、汚れが蓄積する前に自然と洗い流されてしまいます。

-

常に鼻呼吸である 口呼吸による乾燥がないため、唾液の自浄作用が扁桃まで届いています。

-

喉が潤っている(水分摂取が十分) こまめに水分を摂る習慣があり、ネバネバした唾液や痰が停滞しにくい状態です。

-

就寝時に胃の中が空っぽ 食べてすぐ寝ないため、逆流などの影響が少なく、翌朝の口内細菌の増殖(舌苔の発生)が抑えられています。

-

口内フローラが整っている 丁寧な歯磨きや舌ケアによって、膿栓の原料となるプラークや細菌そのものが少ない状態です。

-

炎症の慢性化を防いでいる 鼻炎や喉の違和感を放置せず、治療やケアでコントロールできているため、膿栓の元となる「白血球の死骸」が出にくい体質を維持しています。

炎症の慢性化を防いでいる 鼻炎や喉の違和感を放置せず、治療やケアでコントロールできているため、膿栓の元となる「白血球の死骸」が出にくい体質を維持しています。(参考:臭い玉と鼻・喉の炎症の関係(中立情報))

これらは「元々の体質」も影響しますが、後天的なケアで「ない人の環境」に近づけることも可能です。

📝 具体的な対策を始めたい方へ

「自分はできやすい体質かもしれない」「今ある膿栓をどうにかしたい」という場合は、特徴を知るだけでなく、具体的な除去法と予防アクションが必要です。

即効ケアの使い分け(人前直前は“息だけ”下げる)

精油系洗口液は、舌苔に由来するVSCを一時的に低減できます。ただし効果は持続的ではなく、膿栓そのものを物理的に消すわけではありません。日常の原因対策(乾燥・舌苔・鼻炎ケア)とあわせて、人と会う直前の“息ケア”に限定して使うのが安全です。

よくある質問(FAQ)

Q. 臭い玉が「ない」のは異常ですか?

A. 異常ではありません。小さくて自然に外れて気づかない、そもそもできにくい人の条件に当てはまる、などが考えられます。

Q. 「ないのに口臭」が強いのはなぜ?

A. 主因は舌苔(VSC)・歯周トラブル・副鼻腔炎にあることが多いです。まず舌ケアと乾燥対策、歯ぐきの出血・腫れがあれば歯科受診、鼻づまりや後鼻漏があれば耳鼻科を目安に。

Q. 洗口液で膿栓を“予防”できますか?

A. 息のVSCは一時的に低減できますが、扁桃の“くぼみ”に詰まる現象そのものを止める薬ではありません。日常の乾燥・鼻炎対策とうがいの併用が基本です。

受診の目安

- のどの痛み・発熱を繰り返す、膿栓が大きく繰り返し出る

- 黄色〜緑色の鼻汁、強い鼻づまり、ねばつく後鼻漏が続く

- 歯ぐきの出血・腫れ・歯の動揺など歯周症状が目立つ

上記は専門治療の対象になりやすいサインです。迷ったら受診フローをご確認ください。

関連・実践リソース

参考リンク(中立情報)

- 耳鼻科の解説(扁桃膿栓・自然脱落・陰窩):池袋ながとも耳鼻咽喉科

- ADA 口腔トピック「Mouthrinse(Mouthwash)」:American Dental Association

著者の一言アドバイス

一般論だけでは、あなたの“におい玉事情”は解けません。 におい玉は体質×生活×乾燥の掛け算。まずは“息だけ下げる直前ケア”と“根本を整える日常ケア”を分けて考えると、ムダが激減します。受診サインがあるときは無理せず専門科へ。

まとめ

「におい玉がない=異常」ではありません。ない人の7条件は、鼻呼吸・潤い・清掃・炎症コントロール・個体差・生活習慣の積み重ね。見えない/ないのに臭いときは、まず舌苔・歯周・後鼻漏を順にチェックしましょう。日常では乾燥と鼻炎のケア、そしてやさしい舌の“なで磨き”。取り方の具体手順は「安全な膿栓の取り方」をご参照ください。

※商品案内(PR):日常のうがい・口腔ケアを「刺激少なめに、こすらず流す」方向で続けたい方は、口臭予防歯磨き粉「美息美人」の使い方ガイドも参考にしてください(治療の代替ではなく、口腔内を清潔に保つための補助ケアです)。