【ためしてガッテン流】膿栓(臭い玉)を安全に取る方法|口臭まで改善できる簡単メソッドガイド

こんにちは、口腔ケアアンバサダー(社団法人 日本口腔ケア学会認定)で、口臭歯磨き粉の研究責任者の上林登(うえばやし のぼる)です。

「喉の奥に白い塊があって、しかも口臭がひどい…」そんな経験はありませんか?その白い塊は膿栓(のうせん)、通称「臭い玉」と呼ばれるもので、扁桃(へんとう)のくぼみに溜まった老廃物が固まったものです。

実は、NHK「ためしてガッテン」でも膿栓が取り上げられ、その対処法としてシャワー洗浄やうがいを活用する方法が紹介されました。本記事では、その「ためしてガッテン流」膿栓の取り方を中心にしながら、最新の医学的見解や専門家目線の注意点も併せて解説します。

- 「綿棒で取っていいの?」

- 「すぐ再発するのはなぜ?」

- 「口臭対策で歯科や口臭外来を受診すべき?」

こうした疑問に詳しくお答えし、安全かつ効果的に膿栓を対処する方法をご紹介しますので、ぜひ最後までお付き合いください。

クリックできる目次

膿栓(臭い玉)とは?口臭を引き起こす原因を徹底解説

膿栓ができる仕組みと「臭い玉」と呼ばれる理由

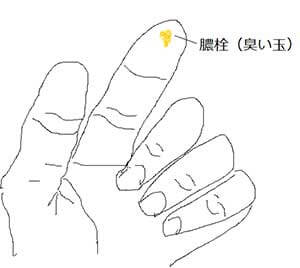

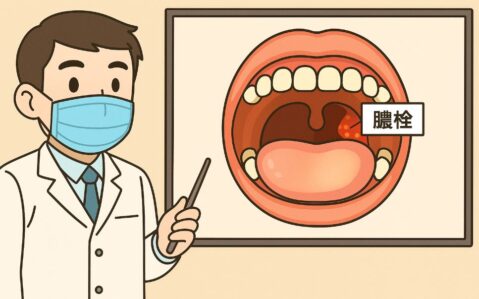

膿栓(のうせん)とは、喉の奥にある扁桃(へんとう)のくぼみ(陰窩・いんか)に溜まった白や黄色っぽい塊のことです。通称「臭い玉」と呼ばれるのは、揮発性硫黄化合物(VSC)を含み、強烈なにおいを放つ場合があるためです。

- 主な原因物質:食べかす、唾液中の成分、粘膜の剥がれ落ちた細胞、細菌の死骸など

- 硬化して固まりやすい条件:口呼吸や乾燥しやすい口腔内環境

「知らないうちに口からポロッと白い塊が出てきて、におってみたら強烈だった…」という体験談も多く、初めて見た人は驚くでしょう。見た目だけでなく、独特のにおいが大きな特徴です。

こちらの簡単な質問に答えると膿栓(臭い玉)のチェックができます。

口臭との深い関係とは?主な原因とメカニズム

膿栓ができやすい人は、口臭を強く感じることが少なくありません。というのも、膿栓に含まれる細菌や老廃物がガス(VSCなど)を発生させるためです。

- 膿栓が喉に引っかかると喉の違和感が増す

- その不快感から口呼吸が進み、さらに口腔内が乾燥 → 細菌繁殖 → 口臭悪化

ただし、口臭の原因は膿栓だけではなく、歯周病や舌苔(ぜったい)、胃腸の不調など複合的な要因が絡んでいる場合も多いです。膿栓を取ったからといって、すべての口臭トラブルが解消されるわけではない点に注意しましょう。

こちらの簡単な質問に答えると口臭リスクの診断ができます。

関連記事

膿栓(臭い玉)があるかどうかを確認する方法

「喉に違和感があるけど、膿栓かどうかわからない…」という方は、まず以下の簡単な方法でチェックしてみましょう。

基本の膿栓チェック方法

- 鏡で喉の奥を見る

明るい場所で大きく口を開け、舌を出しながら鏡で扁桃腺付近をチェック。白や黄色の粒があれば膿栓の可能性大です。 - 喉の違和感・口臭の有無を確認

飲み込むときの異物感や、急な口臭がある場合も、膿栓のサインかもしれません。 - 耳鼻咽喉科で診てもらう

自分では確認しにくい場合や繰り返す場合は、医師の診察がもっとも確実です。

💡簡単&確率UP!おすすめ「ハイブリッド膿栓チェック法」

より確実に、しかも自宅で簡単に臭い玉(膿栓)を確認したい方は、以下の3ステップを試してみましょう。

1. 鏡+ライトで喉の奥チェック

スマホのライトやLEDライトを使って、喉奥(扁桃周辺)をしっかり観察。「アー」と声を出しながら見ると見えやすくなります。白や黄色のつぶつぶが見えたら、それが膿栓!

2. 塩水うがい&吐き出し観察

ぬるま湯に塩を溶かしてガラガラうがい。うがい後に白い粒やカスが出てきたら、それが膿栓の可能性。(※塩水は膿栓をふやかして自然に出しやすくする効果があります。)

3. フロスやガーゼで臭いチェック

喉や舌を軽くこすったガーゼやフロスのにおいを嗅いで、強い悪臭があれば膿栓や口臭物質が溜まっているサインです。(※口臭があるのに見た目では膿栓が見つからない場合、「隠れ膿栓」の可能性があります。)

この3ステップは「視覚(見える)」「嗅覚(におう)」「排出確認(出てくる)」の3つの感覚で臭い玉(膿栓)を確認できるので、初心者でも試しやすく、判断の確実性がグッと高まります!

補足:膿栓は必ずしも鏡で見えるわけではありません。喉の奥深くに隠れている場合、自分では確認できず、耳鼻咽喉科の内視鏡で初めて発見されることもあります。違和感があるのに見つからないときは、無理に探さず専門医に相談しましょう。

ためしてガッテン流!膿栓を安全に取る方法

綿棒での除去はNG?「ためしてガッテン」で推奨されない理由

かつては膿栓を綿棒で押し出す方法が一般的に広まっていましたが、NHK「ためしてガッテン」をはじめ、多くの医療専門家が綿棒による強引な除去は推奨しないとしています。

- 喉の粘膜を傷つけるリスク:扁桃周辺の組織は敏感で出血や炎症を起こしやすい

- 雑菌が入りやすい:清潔な綿棒を使っていても、力加減を誤ると細菌が侵入する可能性

- 奥まで取り切れない場合が多い:一部だけ残ってしまい、再発や悪化の要因となりやすい

もし膿栓の除去を試すなら、直接触らずにシャワーの水圧やうがいで流し出す方法に切り替えるのがベターです。

口腔ケアアンバサダー(著者)からの一言アドバイス:

あなたは「へそのゴマ」を取った経験はありませんか? 私も以前、綿棒を使って「へそのゴマ」を取り除いたことがあるのですが、その後、へそのまわりが赤く腫れ痛みが出てしまいました。実は、これと同じことが膿栓(臭い玉)の除去でも起こりうるのです。綿棒での除去はリスクが高いので、あまりおすすめできません。

シャワー洗浄やうがいが推奨されるワケ

「ためしてガッテン」で紹介されたケア方法として代表的なのが、シャワーの弱い水圧を喉の奥にあてて膿栓を洗い流すという方法です。塩水うがいも合わせて推奨されています。

- 喉を傷つけにくい:直接的に押し出さないので粘膜へのダメージが少ない

- 消毒効果が期待できる:塩水うがいなら抗菌作用をサポートし、膿栓をふやけさせて排出しやすい

- 綿棒よりも広い範囲を洗浄:喉の奥全体をまんべんなくすすげる

ただし、強い水圧や熱すぎるお湯は喉を刺激しやすいので要注意。必ず弱めのシャワー圧とぬるま湯程度の温度で行いましょう。

番組内容に対する専門家の見解|最新の医学的知見から

「ためしてガッテン」で紹介された膿栓ケアは、ごく一般的な方法を取り上げており、自宅でも試しやすいという利点があります。一方で、頻繁に膿栓ができる方や、痛み・口臭が強い方は、番組のケア方法だけでは解決しきれないケースも多いです。ここでは、口臭歯磨き粉の研究や日常的な口臭相談を通じて得た知見を踏まえながら、番組情報をどう活用すべきかを解説します。

自分で膿栓を取るのはリスクがある

そもそも、自己流で膿栓を取る行為自体にリスクが伴うことを知っておきましょう。粘膜を傷つけたり、細菌感染を招きかねないため、私は基本的におすすめしていません。

- 強引な方法や不潔な器具の使用 → 粘膜を傷つけて出血・炎症

- そもそも膿栓を取っても、喉や鼻の疾患・乾燥が改善されなければ再発

シャワーやうがいでも痛みがある場合や出血が見られる場合は、ただちに中止し、専門医へ相談してください。

膿栓ができやすい根本原因を対処することが重要

膿栓が繰り返しできる多くの方は、**鼻や喉の慢性炎症、口腔乾燥(ドライマウス)**などが背景にあります。

- 口腔内が乾く → 唾液の自浄作用が低下 → 食べかすや細菌が溜まりやすくなる

- 扁桃に炎症が起きている → くぼみが深くなり、膿栓ができやすい

いくら膿栓自体を取っても、原因改善をしない限りまたすぐできるというのが現実です。気になる方は耳鼻咽喉科で検査を受け、必要に応じて治療や生活習慣の見直しを進めましょう。

風邪やインフルエンザ後の膿栓は自然排出されるケースが多い

急性の扁桃炎や風邪後に一時的に膿栓ができた場合、体が回復するにつれて自然にはがれて出てくることが多いです。自己判断で無理に除去しようとせず、まずは経過観察しましょう。

- 高熱や強い痛みが続く → ほかの疾患の可能性もあるので受診を

- 膿栓が多量に出る、口臭が非常に強い → 慢性化・病気のサインの恐れも

膿栓以外の口臭原因にも目を向けよう

実際に私が相談を受けた方の中には、「膿栓を取っても口臭が治らない」という声がよくあります。これは、歯周病や舌苔、喉頭酸逆流症(LPR)など別の原因が隠れている場合があるからです。

- 歯科や口臭外来の受診 → 歯周病や虫歯の有無、口臭測定

- 全身的な健康チェック → 胃腸疾患や慢性疾患の有無確認

口臭を根本的に改善するには、総合的なアプローチが欠かせません。膿栓はあくまで一因に過ぎないことを覚えておきましょう。

参考リンク:

お客様の口コミ一覧(実際の口臭ケア商品の体験談を掲載)

のど(扁桃)が痛い…そのときどうする?症状別の対処法

のど(扁桃)が痛いときに考えられるリスクと注意点

膿栓そのものが強い痛みを引き起こすことは多くありませんが、膿栓が大きくなって扁桃に刺激を与えている場合や、そもそも扁桃炎を起こしている可能性など、いくつかの要因が考えられます。

- 扁桃炎や扁桃周囲炎

発熱や飲み込みづらさがある場合は細菌感染が広がっている恐れも。 - 慢性的な炎症

喉の乾燥やアレルギー体質が重なると、痛みや腫れが長引くことがあります。 - 無理な自己処置で傷ついた

綿棒や爪などで膿栓を強引に押し出そうとして、喉を傷つけた場合。

喉(扁桃)が痛い場合は、まず自己判断で無理に触らないことが大切。強い痛みや発熱、腫れがあるときは放置せず、耳鼻咽喉科の受診をおすすめします。

痛みがある場合のセルフケアと医療機関受診のタイミング

セルフケア

- 口腔内の保湿

こまめに水分をとり、乾燥を防ぐ。唾液分泌を促すガムを噛むのも有効です。 - 塩水うがい・ぬるま湯うがい

喉を刺激しすぎないようにぬるま湯で優しくうがい。塩水には粘膜をやわらかくする効果も期待できます。 - 安静にする

発熱や体のだるさがある場合は、無理せず休息を取ることで回復を早めます。

医療機関受診のタイミング

- 高熱が続く(38℃以上)

- 飲み込みが困難なほど痛い

- 首回りや扁桃周辺の腫れが激しい

これらの症状がある場合は、膿栓だけが原因ではない可能性(扁桃周囲膿瘍など重い病気)が高くなります。早めに耳鼻咽喉科を受診し、適切な治療を受けましょう。

膿栓を自分で取る方法とリスク

失敗しないためのステップバイステップガイド

膿栓を自己処置で取る場合は、あくまで粘膜を傷つけないレベルで行うことが大前提です。ここでは一般的に知られている「ためしてガッテン流」のケアを詳しくまとめます。

-

準備と衛生管理

- 手洗いをしっかり行い、シャワーヘッドやうがい用カップも清潔な状態に。

- 鏡を用意して喉の奥を確認しながら行えるようにしましょう。

-

塩水うがい

- ぬるま湯に少量の食塩を溶かし、30秒ほど喉を「ガラガラ」うがいします。

- 膿栓をふやかす効果があるため、2〜3回くり返すのがおすすめ。

-

シャワー洗浄

- シャワーの水圧は弱め、温度はぬるま湯程度に設定。

- 喉の奥に軽くあて、口を「アー」と開けたり声を出しながら当てると、膿栓が自然に流れ出やすい。

- 水圧が強すぎると喉を傷める原因になるため注意。

-

終了後のケア

- 最後にうがいをして口の中をすすぐ。

- 水分補給をして喉を乾燥させないように心がける。

注意

もし痛みや違和感、出血があれば即中断。自己処置にこだわらず、早めに耳鼻咽喉科へ相談してください。

強引な方法は危険!喉を傷つけないための注意点

- 爪や綿棒、ピンセットを使わない

喉はとてもデリケートで、少しの力加減で出血や粘膜損傷を起こしやすいです。 - 強い痛みを感じたらすぐ中止

軽い痛みでも続くようなら耳鼻咽喉科を受診しましょう。 - 大きすぎる膿栓、再発を繰り返す膿栓は専門医へ

自己処置では限界があるため、医療機関での洗浄やレーザー治療なども選択肢に入ります。

注意:ジェットウォッシャー(水流機器)を膿栓除去に使うのはおすすめできません。強い水圧は扁桃を傷つけ、炎症や出血のリスクを高めます。耳鼻科や歯科の専門家も「膿栓除去には不向き」と注意を呼びかけています。

体験談からの教訓:

ネット相談では「市販グッズで無理に取ろうとして喉を傷つけた」「うがいでは全く取れなかった」という声が多く見られます。体験談が示すように、安易な自己処置はかえって悪化につながるため、安全な方法を選ぶことが大切です。

膿栓(臭い玉)と再発防止策

日常の口腔ケアが鍵!口臭予防にも効く対策

膿栓は取れても、原因となる口腔内環境や生活習慣がそのままだと再発しやすいのが厄介です。以下の対策を習慣化しましょう。

・歯磨き・デンタルフロスの徹底

- 歯と歯の間や歯周ポケットに溜まる食べカスを残さないよう、丁寧に歯磨き。

- フロスや歯間ブラシの併用で磨き残しを減らします。

・舌苔(ぜったい)ケア

- 舌の上に白く付着した汚れは、口臭や細菌繁殖の温床。

- 専用の舌ブラシで優しく除去し、傷つけないよう力加減に注意。

舌の白さも気になる方は 舌が白い原因とセルフケア総まとめ も合わせてチェックしてみてください。

・うがいの習慣

- 食後や起床時、外出先から戻ったときなど、1日に何度も水やぬるま湯でうがいをして口の中を清潔に保つ。

舌苔ケアや唾液を増やす工夫で膿栓を予防

・唾液分泌の促進

- ガムを噛む、水をこまめに飲む、唾液腺マッサージなどで唾液量を増やす。

- 唾液が多いほど自然洗浄力が高まり、膿栓や口臭の予防につながります。

・生活習慣の見直し

- 喫煙や過度の飲酒は口腔内の乾燥を招くため、できるだけ控える。

- ストレスや睡眠不足も唾液分泌を妨げる要因。十分な休養とバランスの良い食事を意識。

・口呼吸を鼻呼吸に変える工夫

- 口呼吸は喉や口を乾燥させる大きな原因。意識して鼻呼吸を心がけるか、必要に応じて耳鼻咽喉科で鼻づまりなどを治療しましょう。

よくある質問(Q&A)

Q:膿栓が頻繁にできるのは体質?改善方法は?

A:体質的な影響は否定できませんが、生活習慣や口腔内環境、鼻や喉の慢性炎症などの要因も大きいです。詳細はこちら

Q:ためしてガッテンで紹介されたメソッドと最新の治療法の違いは?

A:番組でのメソッドは、誰でも自宅で簡単に実践できる「セルフケア」が中心でした。

- シャワー洗浄や塩水うがいなど、粘膜を傷つけにくく初心者向け

- 最新の医療現場では、レーザー治療や扁桃摘出手術など重度の再発ケース向けの治療法も

- 扁桃は免疫機能に重要な役割を担うため、摘出は最終手段。専門医と相談して決定するのが望ましい

Q:膿栓対策は歯科・耳鼻咽喉科どちらへ行けばいい?

A:基本的には耳鼻咽喉科が第一選択ですが、口臭外来を設置している歯科でも膿栓を相談できる場合があります。

- 耳鼻咽喉科:喉・鼻の病気を総合的に診察して、専用器具で安全に膿栓を除去

- 歯科・口臭外来:歯周病や舌苔を含め、口臭の原因を幅広くチェックできる。必要に応じて耳鼻咽喉科へ紹介してもらえる

Q:膿栓が大きくて硬い場合、どうすればいいの?

A:無理に自己処置で除去しようとせず、**まずは塩水うがいやシャワー洗浄**を数日継続して膿栓を柔らかくする方法があります。それでも改善しない場合や痛みが続く場合は、専門医の診察が必要です。

Q:扁桃腺がもともと大きいと言われたことがあります。膿栓はできやすいのでしょうか?

A:扁桃腺が大きい方は、くぼみ(陰窩)が深くなりやすく、膿栓が溜まりやすい傾向があります。

- 日頃からこまめなうがいや歯磨き、舌苔ケアで予防

- 慢性的な扁桃炎がある場合は、医師と相談して治療を検討

Q:シャワー洗浄が苦手でうまく喉に当てられません…。他に効果的な方法はありますか?

A:塩水うがいを頻回に行う方法や、弱い水圧でピンポイント洗浄できる**口腔洗浄器(ウォーターピック)**を使うのも良いでしょう。

- それでも改善しない場合や、取れない膿栓が大きい場合は無理せず耳鼻咽喉科での除去を

まとめ|膿栓の悩みを解消して快適な口臭ゼロ生活へ

再発を防ぎながら健康的な喉と口内環境を保つポイント

- 原因を徹底ケアする

- 鼻や喉の疾患、口呼吸・口腔乾燥がある場合は根本治療を。

- 正しいセルフケアを習慣化

- 綿棒を使わず、シャワー洗浄・塩水うがいなど安全に配慮した方法を続ける。

- こまめなうがいと唾液分泌の促進

- 水分をしっかり取り、ガムや唾液腺マッサージで喉や口を乾燥させない。

専門家のアドバイスを取り入れながらセルフケアを継続しよう

膿栓(臭い玉)は放置すると口臭の原因にもなり、喉の不快感を伴う厄介な存在です。ですが、正しい知識と適切なケアがあれば、十分に改善・予防は可能です。

- E-E-A-T(専門性・権威性・信頼性・実体験)を踏まえたアドバイス

自己処置で悪化させないため、専門家の見解を取り入れることが重要です。 - 早めの受診がベスト

再発を繰り返す、痛みや発熱を伴うなど心配な症状があるときは、すぐに耳鼻咽喉科を受診しましょう。 - 口臭が主な悩みなら歯科・口臭外来も選択肢

膿栓だけが原因とは限らないので、歯周病や舌苔など他の口臭原因も含めてチェックする価値があります。

「ためしてガッテン」で紹介されたセルフケアはあくまでも一例であり、膿栓ができやすい体質や耳鼻咽喉科疾患などが背景にある方は、根本対策を行うことが欠かせません。ぜひ今回の記事を参考に、安全かつ効果的なケアで膿栓の悩みから解放されてください。

参考文献・参考リンク

- NHK『ためしてガッテン』2014年10月22日(水)放送「風邪はノドから…その体質に潜む病SP」で膿栓が取り上げられました。(※現在は公式サイトには掲載なし)

- 日本耳鼻咽喉科学会 / 日本口臭学会 / 日本口腔ケア学会の公式サイト

- 「膿栓(臭い玉)の正しい取り方と予防法|口臭を撃退する究極のガイド」

- 日本歯科医師会「歯とお口のことなら何でも分かるテーマパーク802」

- 日本耳鼻咽喉科学会 愛媛県耳鼻咽喉科医会

- 日本耳鼻咽喉科学会 代表的な病気

おわりに

膿栓に悩んでいる方が、この記事をきっかけに少しでも症状が改善できれば幸いです。自分でできる対策を地道に続けながら、気になる症状があれば早めに専門家へ。そうすることで、口臭の原因にもなりやすい厄介な膿栓から解放され、より快適な毎日を過ごすことができるでしょう。