こんにちは、口腔ケアアンバサダー(社団法人 日本口腔ケア学会認定)の上林登です。

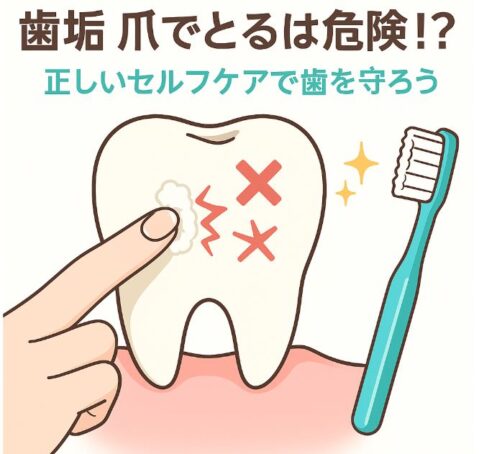

「歯の表面がザラザラして気になる」「つい爪でこそげてしまう…」そんな経験はありませんか?

一見、簡単に歯垢が取れてスッキリするように思えますが、実はその行為が歯と歯ぐきを傷つけてしまうリスクを高めています。

本記事では、歯垢を爪で取ることのデメリットや安全なセルフケア方法まで、専門家の知見をもとに分かりやすく解説します。

歯垢と歯石の違い【図解】

まず「歯垢(プラーク)」と「歯石」の違いを理解しましょう。

歯垢とは、細菌の塊であり、食べかすや唾液中のタンパク質が混ざって歯の表面に付着したものです。

歯垢を放置すると、数日で唾液中のカルシウムと結びつき、硬い「歯石」へと変化します。

- 歯垢:柔らかく白っぽいペースト状。歯ブラシやフロスで落とせる。

- 歯石:ザラザラで固く、爪やブラシでは除去不可。歯科医院での専用器具が必要。

※「歯石の原因と予防」については こちら で詳しく解説しています。

爪でこそげたくなる3つのシーンとその心理

- 1. 食後、歯のザラつきを感じるとき ― 口の中が気持ち悪く、すぐ取りたくなる。

- 2. 鏡を見て白いカスがついているとき ― つい指で触ってしまう。

- 3. 歯ブラシやフロスが手元にないとき ― 爪で応急処置をしたくなる。

どれも「今すぐ不快感を解消したい」という気持ちからですが、実際にはかえってトラブルの元となります。

爪・爪楊枝で歯垢を取る5つのデメリット

- 歯の表面(エナメル質)を傷つける

爪や爪楊枝は意外と硬く、細かな傷をつけてしまいます。その傷から細菌が入り込み、むし歯や知覚過敏の原因に。 - 歯ぐきが傷つく・腫れる

爪先で歯と歯ぐきの間をグリグリすることで、歯肉炎や出血リスクが高まります。 - 細菌が増殖しやすい

爪の裏側や爪楊枝は雑菌がたまりやすく、かえって口内の菌バランスを乱します。 - 歯垢を完全に除去できない

目で見えても歯の隙間や歯周ポケットの歯垢は爪では取れません。 - 歯石ができやすくなる

不十分な除去や傷が歯石沈着を促進してしまいます。

このように、爪で歯垢を取るのは「百害あって一利なし」です。

安全に歯垢を落とすセルフケア5選

それでは、正しく・安全に歯垢を落とすための方法を紹介します。

1. 正しいブラッシングと染め出し液の活用

歯垢は柔らかいうちに毎日しっかり落とすのが鉄則です。

染め出し液を使うと、磨き残しがひと目で分かり、モチベーションもアップします。

コツ: 小刻みに優しくブラシを動かす/力を入れすぎない

2. デンタルフロス&歯間ブラシの選び方

歯ブラシだけでは約60%しか歯垢が落ちません。

フロスや歯間ブラシを併用することで、歯間部のプラークを効果的に除去できます。

コツ: 歯と歯の間にやさしく通し、歯ぐきを傷つけないよう注意しましょう。

3. 高pH洗口液「美息美人」でタンパク質分解

アルカリイオン水の「美息美人」は、プラーク中のタンパク質や汚れを分解しやすくする効果があります。

「美息美人」の使い方(3ステップ)は以下の通りです。

- 水180ccに美息美人を1振り

- うがい+やさしくブラッシング(5秒×3回)

- 仕上げに水でしっかりすすぐ

アルカリイオン水は舌苔の除去や再石灰化促進にも効果的。

詳しくは 美息美人の詳細ページ もご覧ください。

4. 食生活と唾液促進テクニック

唾液には自浄作用があります。噛みごたえのある食事、ガムや飴で唾液分泌を促し、口内の清潔を保ちましょう。

5. 歯科医院でのPMTCとスケーリング

歯石や頑固なプラークは、プロのクリーニングが必須です。定期的な歯科受診で、健康な口内環境を維持しましょう。

歯垢が硬くなる前に!歯石になるタイムライン

歯垢は、通常2~3日で唾液中のミネラルによって石灰化し始め、約1週間で歯石へと変化します。

一度歯石になると、爪や歯ブラシでは落ちません。だからこそ、毎日のセルフケアがとても大切です。

- 歯垢:白色~黄色/ベタベタして取れやすい

- 歯石:黄~茶色/硬く付着、放置すると歯周病リスク大

【セルフチェック表】歯科受診が必要なサイン

- 歯ぐきが赤く腫れている・出血する

- 歯石が目立つ/ザラザラが取れない

- 口臭が強くなった気がする

- 歯がグラグラ・違和感がある

- 痛みやしみる感覚が続く

ひとつでも当てはまれば、早めの歯科受診をおすすめします。

よくある質問(FAQ)

- Q. つい爪で取ってしまいました。どうすればいい?

- まず、歯や歯ぐきを傷つけていないか確認し、痛みや腫れがあれば受診を。

その後は歯ブラシ・フロスで丁寧なケアを習慣にしましょう。 - Q. 爪で取れる=歯が健康な証拠?

- いいえ、むしろ歯のバリア機能が低下し、汚れが付着しやすくなっているサインです。

- Q. 美息美人は毎日使っても大丈夫?

- はい、低刺激で毎日の口腔ケアに最適です。正しい使い方を守りましょう。

まとめ|爪は封印、プロ+セルフのWケアで再付着ゼロへ

歯垢を爪で取るのは一時しのぎどころか、むしろお口の健康を損なうリスクがあります。

正しいセルフケアと、定期的なプロのクリーニングで「歯垢ゼロ習慣」を始めましょう。

あなたの毎日の積み重ねが、未来の歯の健康を守ります!

著者の一言アドバイス:

“爪で取れる=付着が甘い”のではなく、“歯が削れてバリアが壊れている”合図かもしれません。

まずは染め出しで現状可視化 → 美息美人うがい → 2週間で改善度をチェックしてみてくださいね。

関連記事

- アルカリイオン水で虫歯予防と口臭撃退!効果的な作り方・使用方法を徹底解説

- 歯周病は歯磨きで治せる?適切な歯磨き粉・歯ブラシの選び方と効果的なブラッシング方法

- ドブ臭い口臭の原因と即効性のある対策法:自宅でできるセルフチェックと改善策を徹底解説!

- “夜歯磨きしない”と本当に大丈夫?口臭、虫歯、歯周病のリスクと夜間口腔ケアの必要性

参考文献