口腔ケアアンバサダー(社団法人日本口腔ケア学会認定)の上林登です。

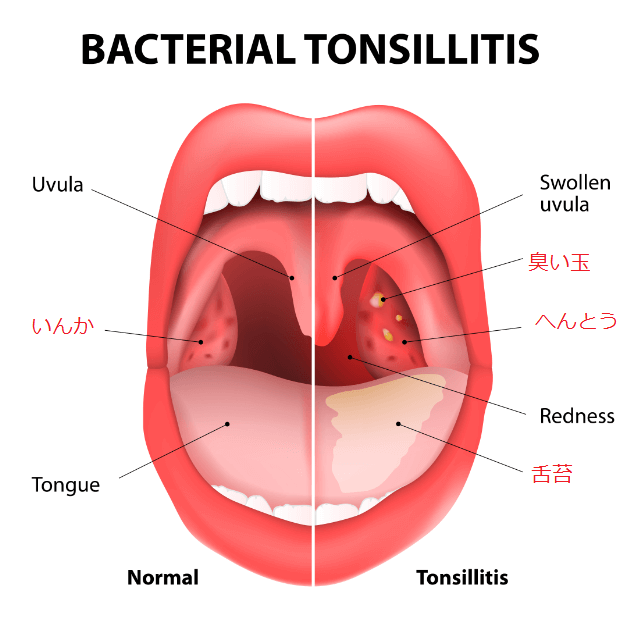

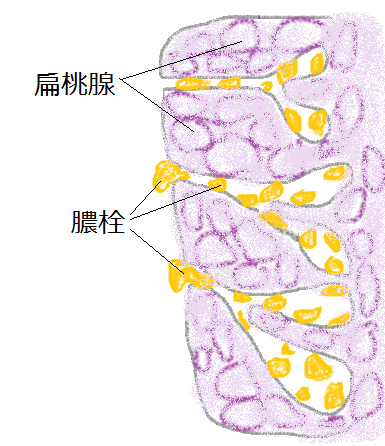

喉の奥に白い塊が見えると不安ですよね。この塊は突然口にポロっと落ちてくる場合があります。(咳やくしゃみをした時に口の外に出てくることも。)喉に出来る白いものは「臭い玉」や「膿栓」と言って扁桃腺についた細菌の死がいと食べ物のカスなどが混じってできたもので、まれに扁桃腺のくぼみに見られます。

白い塊の「臭い玉(膿栓)」が溜まると、喉がつっかえたり、悪臭を感じるようになりますので、取れないと気になりますよね。そのため、臭い玉(膿栓)が取れる方法をお探しではないでしょうか?

しかし、臭い玉(膿栓)は扁桃腺の免疫反応によってできるものなので、風邪やインフルエンザでもできます。喉が痛くなると、白い塊(白い膿)が着いていることがよくありますが、風邪が治った後には取れて、喉がスッキリするのでご安心ください。

臭い玉(膿栓)が多量に溜まると口臭原因になるため、臭い玉(膿栓)を取りたいかもしれませんが、自分で取るよりも耳鼻咽喉科で除去してもらうことをおすすめします。

今回の記事は、喉に白い塊ができた時の対策についてです。

喉の横の白い塊は臭い玉(膿栓)

喉の横に白いものが見えたら、それは膿栓(のうせん)の可能性が高いです。膿栓は扁桃のくぼみにたまり、大きくなると扁桃の表面に白く固まった玉(臭い玉)として出てきます。

膿栓ができても喉に腫れや発熱がなければ特に問題ありませんが、いつまでも膿栓が取れない場合には、喉の違和感や口臭の原因になる可能性があります。

膿栓は「臭い玉」とも呼ばれるので、直接口臭の原因になると思われていますが、それ自体が原因になることは少ないです。喉からひどい臭いがある場合は、慢性扁桃炎による膿汁(膿と痰が交じった粘液)が口臭の原因になっていることの方が多いです。

健康な人の場合は、膿栓が溜まっても自然に取れてしまうので、膿栓ができていたことも知らないことの方が多いのです。

臭い玉を告白した芸人は…ドランクドラゴンの鈴木拓、バナナマンの設楽、ロバートの秋山、宮川大輔、ほっしゃん、、、

臭い玉(膿栓)を取る方法

喉が痛い場合は、ご自身で膿栓を取ろうとしないで病院を受診しましょう。

普通は、膿栓ができても食事で飲み込んだり、咳やくしゃみで自然と取れてしまうものです。また、膿栓が取れると喉の痛みがなくなり気持ち良くなるので、そのことで取れたことが分かります。

しかし、慢性扁桃炎などのケースでは、定期的に膿栓がたまり、違和感や口臭を起こすことがあります。そのような場合は、綿棒で膿栓を取り除いたり丸型洗浄瓶で除去する方法がありますが、慣れないと難しく、嘔吐反射がある場合はやめたほうがいいです。

慢性的に膿栓がたまる場合は、取った後も又できるという理由から、耳鼻科に行っても取ってもらえないことがあります。膿栓の除去や扁桃腺の洗浄をしてくれる病院もあるので、行く前に電話でご相談されてはいかがでしょう。

臭い玉(膿栓)の詳しい取り方については、こちらをご参考にしてください。

定期的に臭い玉(膿栓)が溜まる場合は、喉を乾燥させないようにして清潔にするなど予防することも大切です。

直接病気の原因にはならない扁桃膿栓ですが、たまることでのどの違和感が生じたり、口臭の原因になる場合もあります。

引用:愛媛県耳鼻咽喉科医会

関連記事

・臭い玉って聞くけど何?人には聞けない口臭の元、臭い玉について教えます

・のどの奥の白い塊は口臭原因になる。膿栓が見えたときの対策と予防とは?

喉うがいで臭い玉(膿栓)を予防する

臭い玉をyoutubeで調べていたら怖い動画がみつかりました。綿棒で扁桃の中にある膿栓をほじくり取り出している動画です。本人は膿栓が大量に取れて気持ちいいかもしれませんが、気持ち悪い動画なので見るのはおすすめできません。

耳鼻科のお医者さんに聞くと、「自分で臭い玉を取ると喉に傷をつけるかもしれない」とのことでしたので、動画の真似をして取るのはやめましょう。

では、どうすればいいの?

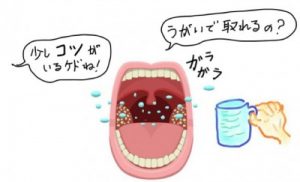

臭い玉は、食事の時に飲み込んだり、咳やくしゃみで勝手に取れてしまうものですが、できれば、殺菌作用のあるのど薬などでうがいすることをおすすめします。こまめにうがいを行うと膿栓が取れたり、口臭の予防にもなります。しかし、うがい薬の使いすぎは喉を痛めるので、一日4回までにしないといけません。

そのため、うがい薬を使いたくないという人がおられますが、その場合は、アルカリイオン水でうがいをするのがおススメです。

アルカリイオン水の方がずっと安全なので毎日でも使えます。また、臭い玉がなくなったあとでも、毎日うがいを行うことで、臭い玉ができなくなります。臭い玉(膿栓)の除去と予防法について詳しくはこちらをご参考にしてください。

>>口臭の元「膿栓」を取り除き・予防する方法を知っていますか?

関連記事