こんにちは、口腔ケアアンバサダー(社団法人 日本口腔ケア学会認定)の 上林登です。

最近「舌診断 アプリ」と検索される方が増えています。おそらく「体調を手軽にチェックできないかな?」「口臭の原因って舌苔かも…」そんな思いを抱えていらっしゃるのではないでしょうか。

口臭チェックしたい方へ:スマホのカメラだけで、匿名・無料・1分判定できます → 口臭チェックアプリはこちら

実は舌は、内臓の働きや免疫の状態など、身体全体の変化を映し出す“健康の鏡”です。AI技術と東洋医学の融合によって、舌の色・苔・形などをスマートフォンでチェックできるアプリが登場し、今注目を集めています。

この記事では、話題の舌診断アプリを徹底比較し、使い方のコツや診断結果の活用方法まで、分かりやすくご紹介します。

クリックできる目次

舌診断アプリで分かること

東洋医学の舌診とは

東洋医学では「舌は内臓の鏡」とされ、舌の色・形・舌苔などを観察することで、体の不調やバランスの乱れを推測します。これを「舌診(ぜっしん)」と呼び、漢方処方や鍼灸治療の基本的な診断法として重視されています。

例えば…

- 赤く腫れた舌 → 熱っぽい体調、炎症傾向

- 白く分厚い舌苔 → 胃腸の冷え、消化機能の低下

- 舌先に赤み → ストレス過多、心の疲れ

これらの知見をAIが数値化・解析することで、今まで感覚的だった舌診が、ぐっと身近になりました。

AI画像解析の仕組みと精度

AI舌診断アプリは、スマートフォンで撮影した舌の画像をAIが自動解析し、「舌苔の厚さ」や「色調の変化」などを細かく数値化します。

代表的な研究では、舌の特徴量をAIが分析し、体調パターンとの相関係数がAUC=0.85以上と報告されています。これは医学的にも一定の信頼性があることを示しています。

ただし、あくまでセルフケアの補助ツールであり、病気の確定診断には医師の診察が必要です。その点も含め、賢く使いこなしていきましょう。

最新研究が示すAI舌診断の精度

近年、AIを活用した舌診断技術が急速に進化しています。

最新の研究では、舌画像を解析することで高精度な疾患予測が可能であることが示されています。

- 深層学習による舌病変分類

2024年の研究では、ResNet101を用いたAIモデルが舌病変の有無を93.5%の精度で分類し、多数決手法を適用することで95.15%まで精度が向上しました。

論文:Tongue Lesion Classification Based on Deep Convolutional Neural Networks(2024) - 舌の色解析による疾患予測

イラクとオーストラリアの共同研究では、AIが舌の色を分析することで糖尿病や脳卒中など複数疾患を98%の精度で診断できると報告されています。

記事:AI Tongue Analysis Model 98% Accurate in Detecting Diseases(2024) - AI舌診断の現状と課題に関するレビュー

2023年の総説では、AI舌診断の高精度化が進む一方で、データの多様性や医療現場への実装が今後の課題とされています。

論文:Artificial Intelligence in Tongue Diagnosis: A Review(2023)

さらに、日本国内でも「Berrow」プロジェクトが進行中で、AI舌診断アプリの学会発表も行われています。

第36回日本東洋医学会学術総会 Berrowアプリ発表要旨(CiNii)

これらの研究成果から、AI舌診断は未病リスクの早期発見や日常的な健康管理に非常に有効なツールであることが明らかになっています。ぜひ最新のAI舌診断アプリを活用して、ご自身の健康チェックに役立ててください。

主要アプリ3種をプロが比較

① ベロッカー|舌苔スコアで口臭管理

「舌苔チェックカメラ(ベロッカー)」は、スマホで舌を撮影するだけで、舌苔の面積を自動で数値化。口臭の主因である舌苔を“見える化”することで、日々の口臭管理をサポートします。

- 9エリアに舌を分割し、各部位の舌苔の付着度を分析

- TCI(舌苔インデックス)でスコア化される

- 口臭リスクが高い場所が一目でわかる

シンプルなUIで使いやすく、口臭に悩んでいる方には特におすすめの一本です。

② Berrow|本格派の未病ケア

Berrowは、鍼灸師と共同開発された東洋医学ベースの舌診アプリ。舌の状態から「気・血・水」のバランスを分析し、体質の変化を把握できます。

東洋医学を学んでいる方、定期的に鍼灸院に通っている方にとっては非常に役立つアプリです。

- AIによる画像解析+専門家監修のアドバイス

- 未病の兆しを早期にキャッチ

- スコア履歴から生活習慣の変化が見える

③ AI舌診アプリ|初心者向けワンステップ診断

スマホで撮影→アップロード→解析、という3ステップで完結。操作がとてもシンプルで、初めての方にぴったりです。

細かい専門用語より「ざっくりと健康状態を知りたい」というニーズにぴったりフィット。結果も数分で表示されるため、毎日のチェック習慣にも◎。

比較早見表(メリット/注意点)

| アプリ名 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| ベロッカー | 舌苔を数値化し、口臭リスクを管理しやすい。操作が簡単。 | 舌苔分析に特化しており、全身状態までは見られない。 |

| Berrow | 東洋医学ベースの本格診断。専門家監修で安心。 | 初心者には専門用語が難しく感じることも。 |

| AI舌診アプリ | 直感的に使え、結果が早い。UIがシンプル。 | 一部機能が有料の場合あり。精度は撮影環境に左右されやすい。 |

失敗しない舌写真の撮り方5つのコツ

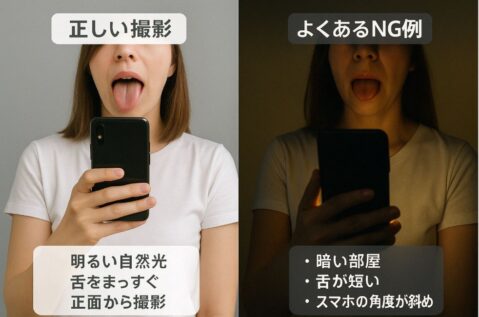

照明・角度・フォーカス設定

舌の写真を正確に解析するには、「明るさ」「角度」「ピント」が非常に重要です。以下のコツを意識するだけで、AI診断の精度がグッと高まります。

- 自然光を利用:昼間の窓際など、白っぽい明るさで撮るのがベスト。暗すぎると色味が正しく出ません。

- 舌全体が映るように:口をしっかり開け、舌をまっすぐ前に出して撮影します。

- 角度は真っ正面:スマホを舌の正面に構えて、水平〜やや上向きくらいが理想です。

- 手ブレ防止:両手でスマホを持つか、台に置いてセルフタイマーを使いましょう。

- 背景は無地が◎:白やグレーの壁の前で撮ると、AIが輪郭を認識しやすくなります。

できれば、朝イチ(食前・歯磨き前)のタイミングが、舌苔の状態を正確に映しやすいのでおすすめです。

診断結果の読み解き方とセルフケア

よくある舌の色・苔パターン別アドバイス

| 舌の状態 | 推測される体調 | セルフケア例 |

|---|---|---|

| 白っぽい舌苔が厚い | 胃腸の冷え、消化不良 | 暖かい食事を心がける/冷たい飲み物を避ける |

| 赤く乾いた舌 | 熱っぽさ、脱水気味 | 水分補給をしっかり/刺激物を控える |

| 青白くむくんだ舌 | 血行不良、疲労 | 軽い運動やストレッチ/入浴で体を温める |

| 舌苔がまだらに抜けている | 胃の不調、口内環境の乱れ | よく噛んで食べる/唾液を促す食品を取り入れる |

アプリの診断はあくまで目安。心配な場合は、必ず医師や歯科医師に相談してくださいね。

受診を検討すべきサイン

以下のような場合は、専門医の診断を受けることをおすすめします。

- 舌に赤い斑点や潰瘍がある

- 白い膜が長期間取れない

- 痛みやヒリヒリ感が続く

- 口臭や味覚の異常が改善しない

アプリはあくまで「気づきのきっかけ」。正しい判断と行動が健康への第一歩です。

プライバシーとデータ管理のチェックリスト

舌の写真を扱う以上、プライバシーの保護はとても重要です。安心して使えるアプリかどうか、以下のポイントを確認しましょう。

- 写真は匿名化されるか?(ユーザーIDと分離されているか)

- データは一定期間で自動削除されるか?

- 第三者と共有されないポリシーがあるか?

- 日本語で利用規約が読めるか?

基本的に大手のアプリは安全設計がなされていますが、利用前にプライバシーポリシーを確認しておくと安心です。

よくある質問(FAQ)

- Q: アプリは本当に無料ですか?

- A: はい。基本診断は無料ですが、アプリによっては詳細レポートなど一部が有料になる場合もあります。

- Q: 撮影のタイミングや環境は?

- A: 朝、食前・歯磨き前が理想です。明るい自然光のもと、真っすぐな角度で撮影しましょう。

- Q: 異常が見つかった場合どうする?

- A: セルフチェックに過信せず、気になる症状があれば必ず医療機関へご相談ください。

- Q: AIと人間の舌診、どちらが正確ですか?

- A: 最新研究では、AIによる舌画像解析は専門医と同等、もしくはそれ以上の精度を示すケースもあります。ただし、最終的な診断は医療機関で行いましょう。

- Q: プライバシー保護は大丈夫ですか?

- A: 多くのアプリでは、舌画像や診断データは暗号化や匿名化されて管理されており、個人情報は厳重に保護されています。利用前にプライバシーポリシーをご確認ください。

- Q: 子どもや高齢者でも使えますか?

- A: 操作は簡単ですが、舌をしっかり出して撮影する必要があるため、サポートが必要な場合はご家族と一緒にご利用ください。

もし舌苔スコアが高かったら、口臭リスクも同時にチェックしてみましょう

――『1分でわかる!口臭リスクチェック10問アプリ』なら、10問回答ですぐにセルフ判定できます。

まとめ|アプリは“気づきツール”、行動につなげよう

舌診断アプリは、スマートフォン一つで体調の変化や口内環境をチェックできる、とても便利なツールです。特に、毎日自分の舌を観察する習慣ができると、ちょっとした体調の変化にも敏感になります。

ただし、「診断結果が正しいかどうか」だけに振り回されず、「変化に気づく」ことを目的に使うのがベストです。例えば、舌苔が多くなった日に「前日寝不足だったかも」「水分が足りなかったかな」と振り返ることで、生活習慣の改善へとつなげることができます。

無料で使えるアプリだからこそ、気軽に続けやすい。そして、続けるからこそ気づきが深まる。そんな“賢い健康習慣”を、ぜひ今日から始めてみてくださいね。

今後の展望

今後、AI舌診断アプリはさらに進化し、より細かな部位ごとの状態変化や、ユーザーごとの体質傾向を学習してフィードバックしてくれるようになると予想されます。

また、日々蓄積される「自分の舌データ」をもとに、よりパーソナライズされたアドバイスが受けられる未来も、すぐそこまで来ています。

東洋医学とAIの融合が、セルフケアを“気軽で、楽しくて、続けられるもの”に変えてくれる…そんな時代がもう始まっています。

関連記事

- 口臭を克服!舌苔の効果的な取り方

- 舌が白い人と白くない人5つの違い!舌苔の原因と取り方

- 舌苔が黄色いのは体からのSOS?原因と簡単セルフケア

- 溝状舌の原因とケアについて解説

- 「まだら舌」についての詳細

- 低位舌の見分け方とトレーニング方法

著者の一言アドバイス

AI舌診断アプリは、体の声に気づくための“レンズ”のようなもの。 でも、その先に必要なのは、自分の生活とちゃんと向き合うことです。

舌が教えてくれる小さな変化を「自分を思いやるサイン」として受け止め、今日の一歩をちょっとだけ整えてみましょう。焦らなくてもいいんです。 一週間後、あなたの舌は、きっと今より元気になってるはずですから。