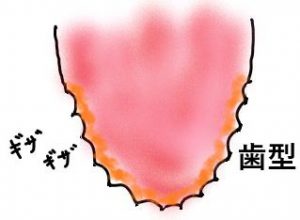

結論:舌のギザギザ(歯痕舌)の多くは舌のむくみ+歯への圧(食いしばり/TCH・低位舌)で起こります。まずは ①水分・塩分バランス、②歯の接触癖リセット、③舌の正しい位置(上顎)の3点を整えると改善しやすいです。

- 受診の目安:片側の腫れ/硬いしこり・痛み/出血・飲み込みにくさ・2週間以上改善しないは耳鼻咽喉科や口腔外科へ。

根拠:むくみ・睡眠時無呼吸・甲状腺・ビタミン不足・歯ぎしりなどが関連。治療は原因対応+セルフケアで多くは改善します。

参考:Cleveland Clinic(Scalloped Tongue)/ MSDマニュアル「全身要因と歯痕の関係」

はじめに – 舌のギザギザが気になる理由と治し方の重要性

こんにちは、口腔ケアアンバサダー(社団法人 日本口腔ケア学会認定)の上林登です。

舌の側面がギザギザ(歯痕舌)でも、多くはむくみか食いしばり(TCH)か舌の位置・口呼吸で説明できます。まずはタイプを切り分けて、今日から48時間の最優先ケアだけ先にやりましょう。

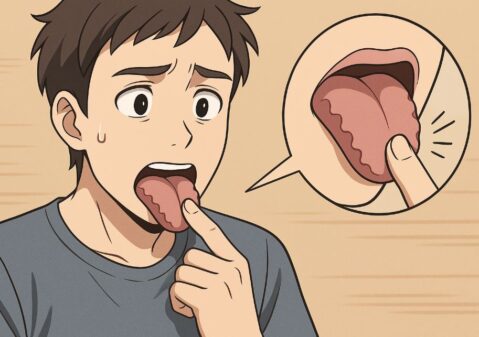

あなたは、ふと鏡を見たときに自分の舌の側面がギザギザになっていることに気づいたことはありませんか?

外見の違和感だけでなく、口臭や不快感など、さまざまな悩みの原因になる場合があります。実は、舌のギザギザは生活習慣や体質、口腔内の環境の乱れなど、複数の要因が絡み合って起こる現象です。

この記事では、知恵袋で話題になった「舌 ギザギザ 治し方 知恵袋」をテーマに、以下の3点を通して、あなたの舌の悩みを解消するための具体的な改善策を詳しくご紹介します。

- 原因の徹底解説

- 今すぐ実践できる10のセルフケア方法

- 実際の体験談とQ&Aの専門家解説

まず48時間だけ:迷ったらこの順でOK

- 上下の歯を離す(気づいたら離す。舌は上あご、唇は軽く閉じる)

- 塩分を少し控え、こまめに水分(極端に減らさない。むくみやすい日は味付けを薄めに)

- 寝る前の口呼吸対策(加湿、鼻がつらい日は先に鼻を整える)

※痛み・出血・片側のしこり、飲み込みにくさがある場合はセルフケア優先にせず受診を検討してください。

クリックできる目次

歯痕舌(scalloped tongue)の原因とは?|徹底解説で分かる背景

舌の側面に現れるギザギザ(舌圧痕/歯痕舌)は、次のような原因が考えられます。

1. 遺伝・体質の影響

- 体質的な要因:一部の人は、遺伝的に舌の形状や粘膜の厚さが異なり、歯に当たりやすい場合があります。

2. 生活習慣と食事の影響

- ストレスや食いしばり(TCH:Tooth Contacting Habit)

ストレスが交感神経を刺激し、無意識に上下の歯を触れさせる癖が続くと舌に圧がかかります。 - 偏った食生活

塩分過多や栄養バランスの乱れは体のむくみを助長し、舌のボリュームが増えて歯に当たりやすくなります。

3. 口腔内環境の乱れとその他の要因

- 低位舌:舌が通常より低い位置にあると、歯に押し付けられやすくなります。

- 口呼吸:口呼吸で乾燥が続くと、舌位が不安定になりがちです。

- 歯並び・噛み合わせ:不正咬合は舌が歯に触れやすい要因になります。

- 全身要因:睡眠時無呼吸、甲状腺機能の異常、ビタミン不足などが関連することがあります。

歯型がついた時のリカバリー(やりすぎ厳禁)

- 舌の軽いストレッチ:うがい前に舌を上下左右へゆっくり動かし、血流を促す(痛みが出る強さは避ける)。

- 保湿と水分:こまめな水分摂取、就寝前後のうがいで乾燥を防ぐ。

改善が乏しい/悪化する場合は、自己流ケアを続けず歯科・医科で相談しましょう。

今すぐ実践!舌のギザギザ治し方10選

ここでは、具体的なセルフケアを10のステップに分けてご紹介します(無理のない範囲で)。

方法1:基本の舌セルフケア法

- 毎朝、鏡で舌の状態をチェックする

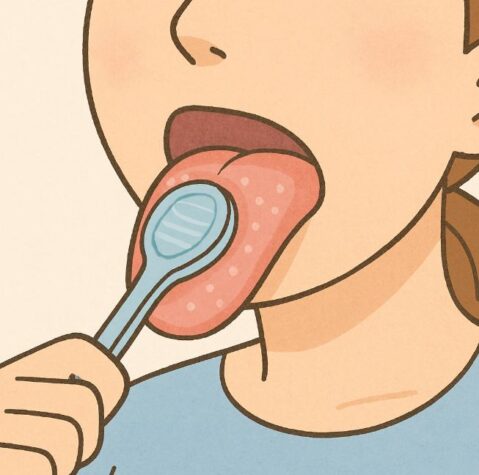

- 舌ブラシや専用クリーナーで優しく舌苔を除去する(こすり過ぎは逆効果)

関連記事:無料アプリで舌チェック|自宅でできる舌苔除去法

方法2:歯の接触癖(TCH)リセット

- 日中「上下の歯は離す・舌は上顎・口唇は軽く閉じる」を合言葉に。

- スマホの通知やポストイットで“歯を離す”リマインド。

方法3:食生活の見直しでむくみ対策

- 塩分は控えめ、カリウム(バナナ・ほうれん草など)やマグネシウム(豆類・ナッツ)を意識。

- 水分はこまめに(目安:発汗量や体格で調整)。

方法4:定期的な口腔ケア

- 歯科で定期チェックを受け、噛み合わせや歯列の課題を早期把握。

- 必要に応じてマウスピース(ナイトガード)を検討。

方法5:口呼吸対策と保湿

- 鼻呼吸トレーニング、就寝時は加湿(寝室の湿度40〜60%を目安)。

- 就寝前後のうがいで乾燥予防。

方法6:日中の姿勢・舌位を整える

- 猫背は舌位が下がりやすい。座面深め+骨盤を立てる意識で改善。

- 「舌尖はスポット(上前歯の裏の少し後ろ)」を目安に。

方法7:専門家のアドバイス活用

- 歯科医師・歯科衛生士・栄養士の指導でセルフケアを最適化。

- 必要に応じて睡眠時無呼吸のスクリーニングも。

方法8:ストレス軽減と睡眠

- 深呼吸・短時間瞑想・軽い運動で緊張緩和。

- 睡眠の質を整える(就寝前のスマホ時間短縮・同時刻就寝など)。

方法9:知恵袋やSNSの体験談は“参考に留める”

- 体験談は個人差が大きい。再現よりも原因の見極めを優先。

方法10:習慣化のコツ

- 1つずつ始めて1〜2週間は継続。変化の記録(写真・メモ)で客観視。

知恵袋の実例を専門家が解説

「運動で汗を流すことで舌のギザギザが改善しました」(回答要旨)

専門家コメント:むくみが主因のケースでは、水分バランス・塩分・運動の見直しで改善することがあります。ただし、睡眠時無呼吸・甲状腺・ビタミン不足・食いしばりなどが背景にある場合もあるため、長引く/悪化は医療機関へ相談を。根拠:Cleveland Clinic/MSDマニュアル「全身要因と歯痕の関係」

専門家が教える舌のギザギザ改善アドバイス

舌のケアをより効果的にするため、専門家の視点も参考にしましょう。

歯科医師がすすめる舌ケアの正しいやり方

- 舌ブラシの使用:柔らかい舌専用ブラシで、朝に軽い力で舌苔を除去(こすり過ぎは粘膜を傷つけます)。

- 口腔全体の衛生:歯間清掃・フッ化物配合歯磨き剤・就寝前のうがいをセットで。

栄養の視点:むくみ対策

- カリウム食材:バナナ、ほうれん草、アボカドなど。

- マグネシウム:ナッツ、豆類、ダークチョコレートなど。

- 水分補給:こまめに。アルコール・カフェインは控えめに。

心理・睡眠の視点

- ストレス対策:腹式呼吸・短時間瞑想・散歩。

- 睡眠の質:就寝前のブルーライト抑制・同時刻の就寝起床。

舌のギザギザ・歯科治療の詳細(治療方法、費用など)

セルフケアで改善しない場合、専門的な歯科治療も視野に入れましょう。

治療方法の例

- 噛み合わせの調整:歯科医師によるチェック・微調整(保険適用範囲で可能な場合あり)。

- 歯列矯正:ワイヤー/マウスピース矯正(期間1〜3年・費用は自費が中心)。

- ナイトガード:就寝時の食いしばり抑制、舌への圧迫軽減。

歯科医院選びのポイント

- 専門分野の確認:矯正歯科・口腔外科・顎関節関連外来など。

- 説明の丁寧さ:治療計画・リスク・メンテナンスの説明が明確か。

受診の目安(赤旗サイン)

- 片側だけの腫れ・硬いしこりがある

- 痛み・出血・しびれが続く

- 飲み込みづらさ/発音のしにくさが出てきた

- 2週間以上改善しない・悪化している

上記はいずれも耳鼻咽喉科・口腔外科の受診をおすすめします。

まとめ – 今日から始められる舌のギザギザ改善方法

舌のギザギザを解消するためには、日常のセルフケアと専門家のサポートが重要です。ここで、今すぐ始められる簡単なセルフケアを3つご紹介します。

簡単にできるセルフケア3選

- 舌の正しい位置:舌尖は上の前歯裏の少し後ろ(スポット)へ。上下の歯は離す。

- 食事内容の改善:塩分控えめ+カリウム・マグネシウムを意識。むくみ対策に。

- ストレス&睡眠:深呼吸・短時間瞑想・就寝前のスマホOFFで質を上げる。

今後のケアのポイント

- 定期的なチェック:毎日の舌の状態を確認し、変化を記録。

- 専門家との連携:セルフケアで難しい場合は早めに歯科へ。

- 継続すること:一度改善しても再発予防のため習慣化。

参考情報

よくある質問(FAQ)

Q1. 舌のギザギザは病気ですか?

A. 多くはむくみ+圧(食いしばり/TCH・低位舌)で起こる生理的変化です。ただし、片側のしこり・痛み・出血・嚥下障害・2週間以上改善しないなどは受診を。

Q2. 最短で整えるコツは?

A. 水分と塩分のバランス、TCHリセット(歯を離す)、舌の位置(上顎)の3点をセットで。

Q3. ストレスや睡眠時無呼吸・甲状腺と関係ありますか?

A. 関連が指摘されています。持続・悪化する場合は医療機関で相談を。

Q4. 何科を受診すればよい?

A. まずは歯科、症状に応じて口腔外科・耳鼻咽喉科が目安です。

【参考図書】

・東洋医学概説 長濱善夫著 <発行:創元社>

・中医学入門 神戸中医学研究会 <発行:医歯薬出版株式会社>

【参照リンク・参考文献】

- 日本歯科医師会 歯とお口のことなら何でも分かるテーマパーク8020

- 北里大学東洋医学総合研究所 医史学研究部 日本における舌診思想の一考察

- 日本歯科大学 新潟病院 睡眠時無呼吸症候群をとりまく病気

- 明治国際医療大学附属鍼灸センター便り