「喉に鼻水が流れてくる感じがする」「奥に張り付いて取れない」「咳払いが増えた」など、つらいですよね。後鼻漏(こうびろう)はよくある症状ですが、原因がいくつかあるため、まずは安全に試せる範囲から整えていきましょう。

まず結論:後鼻漏は、鼻の炎症や乾燥で粘液が喉に落ちて起きやすい症状です。自力で試すなら、次の3つを48時間だけ集中して行うのが、安全で現実的です。

- 生理食塩水での鼻洗浄(無理に強く吸い込まず、やさしく)

- 加湿と水分(部屋の乾燥を避け、こまめに一口ずつ)

- 睡眠時の乾燥対策(口呼吸になりやすい人ほど重点的に)

ただし、次に当てはまる場合はセルフケアだけで引っぱらず、耳鼻咽喉科の受診をおすすめします。

- 高熱がある

- 強い顔面痛(頬や目の奥の痛み)がある

- 鼻水や痰に血が混じる

- 片側だけ強い臭いがする

- つらさが10日以上続く、または悪化している

クリックできる目次

はじめに

こんにちは、口腔ケアアンバサダー(日本口腔ケア学会認定)の上林登です。監修:歯科衛生士 上林ミヤコ

「喉の奥にネバネバした何かが常に張り付いている感じがして、咳払いが止まらない」「寝ている間に喉へ鼻水が流れてきて、咳き込んで目が覚める」――。このような不快な症状に悩まされていませんか?それ、後鼻漏(こうびろう)の可能性があります。

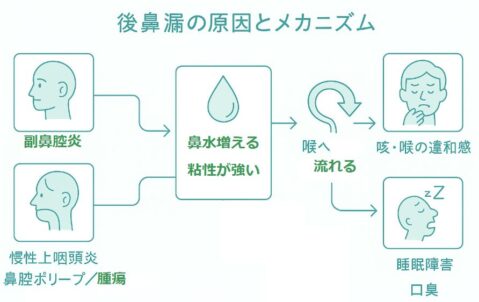

後鼻漏は、鼻水が本来の出口ではなく、喉の奥に流れ込むことで起こる症状です。そのため、喉に粘液がまとわりつくような感覚や、咳、口臭、睡眠障害といった二次的な問題を引き起こします。

この記事では、耳鼻科やセルフケアの現場で得られた知見をもとに、「のどに流れる・張り付く後鼻漏」の正体、原因、そして具体的な治し方を徹底解説します。できるだけ今日から始められるケアを盛り込みつつ、いつ病院に行くべきかの目安もお伝えしていきます。

後鼻漏とは?喉に流れる鼻水の正体

後鼻漏(こうびろう)ってどんな症状?

後鼻漏とは、本来は鼻の前方から外へ流れるはずの鼻水が、鼻の奥から喉に向かって流れ込む現象です。1日に作られる鼻水は約1〜2リットルにものぼりますが、通常は気づかないうちに飲み込まれていきます。

しかし、風邪やアレルギー、副鼻腔炎などで鼻粘膜が炎症を起こすと、鼻水の粘度が増し、粘り気のある鼻水が喉に張り付くようになります。

この「喉にまとわりつく感じ」が、後鼻漏の代表的な違和感です。

後鼻漏でよくある症状

- 喉の奥に何か詰まっているような違和感

- 頻繁な咳払い・軽い咳が続く

- 就寝中に咳き込み、目が覚める(睡眠の質低下)

- 声がかすれる、喉がイガイガする

- 口臭が強くなる(細菌の繁殖による)

- 食べ物が飲み込みにくい

後鼻漏があると、喉の奥に何か貼りついているような違和感や、軽い咳払いが続きやすくなります。こうした「えへん虫」のような症状が何週間も続くときは、えへん虫が続くときの対処法と何科に行くかの目安 も参考にしてみてください。

症状が強くなると、仕事中や人との会話にも支障をきたし、「口臭がこのままずっと続くのでは?」と不安になる方も少なくありません。

自宅でできる!後鼻漏セルフケア5選

ここからは「自力でできる範囲」だけに絞って、最短で楽になりやすい順番でまとめます。後鼻漏は原因がいくつかあるため、合わないと感じたら中止し、無理に続けないでください。

目安:まずは48時間だけ集中して試し、変化が乏しい場合は次の対策や受診を検討しましょう。強い顔面痛・高熱・血が混じる・片側だけ強い臭いなどがある場合は、セルフケアより耳鼻咽喉科を優先してください。

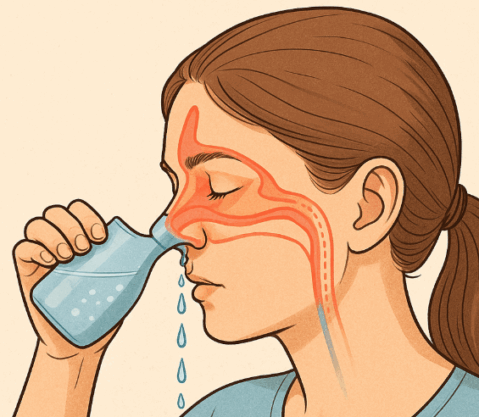

1. 鼻うがい(鼻洗浄)

鼻洗浄に使う水は、蒸留水・滅菌水・一度煮沸して冷ました水など“安全な水”を使います。水道水は飲用として安全でも無菌ではないため、鼻洗浄では注意が必要です。

後鼻漏対策の定番ともいえるのが「鼻うがい」。鼻腔にたまった粘液やアレルゲンをやさしく洗い流すことで、喉に落ちる量が減り、スッとしやすくなります。

- 生理食塩水(等張)を使用(市販キットが安全で失敗しにくい)

- 水は蒸留水・滅菌水、または一度煮沸して冷ました水など、清潔で安全なものを使う

- 温度は人肌程度(37℃前後)を目安に、痛みが出ないようにやさしく

- 片鼻から注入して反対側または口から排出。慣れないうちは浅い角度で少量から

- 頻度は1日1回から。つらい日は1日2回までを目安に(やりすぎは逆効果になりやすい)

中止の目安:強い痛み、出血、耳の違和感、悪化を感じたら中止してください。副鼻腔炎が疑われる症状(頬や目の奥の痛み、濃い鼻水など)がある場合は、早めに受診が安心です。

2. 水分補給と加湿

粘液は乾燥すると粘り気が強くなり、喉に張り付きやすくなります。後鼻漏がつらい方ほど「乾かさない」が基本です。

- 水や白湯を、のどが乾く前にこまめに一口ずつ

- 室内湿度は50〜60%を目安に(加湿器や濡れタオルを活用)

- 就寝時はマスクや口元の乾燥対策を取り入れる(口呼吸がある方ほど重要)

冬場やエアコン使用時は特に意識しましょう。カフェインやアルコールは乾燥を助長しやすいので控えめが安心です。

3. 蒸しタオルや入浴で温活

鼻周辺を温めることで血行が良くなり、粘液の排出が促進されます。固まった粘液がゆるみ、喉の張り付き感が軽くなることがあります。

- 蒸しタオルを鼻の周りに当てる(1回5分ほど。熱すぎない温度で)

- 湯船にゆっくり浸かり、鼻と喉をスチームで温める

- 入浴時は深呼吸して、蒸気をゆっくり吸い込む

寝る前に行うと、呼吸が整いやすく睡眠の質にもつながります。

4. ツボ押し・マッサージで循環を促す

鼻づまりや後鼻漏に関連する部位を、強く押さずにやさしく刺激して循環を整えます。

- 迎香(げいこう):小鼻の脇。鼻水・鼻づまりが気になるときに、指の腹でやさしく

- 印堂(いんどう):眉間の中央。力を抜いて呼吸しながら軽く押す

- 耳の下〜あご下のリンパ:耳の後ろから顎の下へ、親指でやさしく撫で下ろす

1日数分で十分です。痛みが出るほど強く押すのは避けましょう。

5. 生活習慣の見直し

後鼻漏は、日々の生活のちょっとした習慣で悪化・改善しやすい症状です。セルフケアの効果を底上げする意味でも、できるところから整えましょう。

- タバコや強い香料を避ける(粘膜を刺激)

- 睡眠不足を減らし、免疫力を保つ

- カフェインやアルコールは控えめに(乾燥を助長しやすい)

- 寝る前の食事を控える(胃酸逆流の影響を減らす)

- 口呼吸がある方は、日中から鼻呼吸を意識(寝ている間の乾燥対策にもつながる)

「生活の土台を整える」ことは地味ですが、長引く後鼻漏ほど効いてきます。

なぜ鼻水が喉に?後鼻漏の原因を探る

後鼻漏の原因は一つではありません。以下のような疾患や生活習慣が背景にあることが多く、人によって治療法が異なるのも特徴です。

1. 副鼻腔炎(蓄膿症)

副鼻腔炎とは、鼻の周囲にある空洞(副鼻腔)に膿がたまり、粘性の強い鼻水が作られる病気です。これが喉に流れ込むと、後鼻漏として感じられるようになります。

- 急性副鼻腔炎:風邪が原因で一時的に炎症が起きるもの。比較的治りやすい。

- 慢性副鼻腔炎:3ヶ月以上続く症状。粘り気が強く、慢性化しやすい。

特に黄色や緑色の濃い鼻水が喉に張り付くような場合、副鼻腔炎が疑われます。

2. アレルギー性鼻炎(花粉症など)

アレルゲン(花粉・ハウスダストなど)が原因で鼻水が大量に出ると、前方に排出されず後方に流れ込みやすくなります。

- くしゃみ、鼻づまり、目のかゆみといった症状がある

- 花粉症の季節に悪化しやすい

- 通年性アレルギー(ホコリやペット)も原因になる

透明な鼻水でも、量が多くなることで後鼻漏を引き起こします。

3. 上咽頭炎(鼻と喉の奥の炎症)

上咽頭という、鼻の奥と喉の境目にあたる部位が慢性的に炎症を起こすと、粘液がその部分に停滞し、喉に流れ込みます。これが慢性的な後鼻漏や咳や口臭の原因に。

▶詳しくはこちら

最近では、Bスポット療法(塩化亜鉛などを直接塗布する方法)で改善するケースも増えています。

4. 鼻腔ポリープ(鼻茸)や腫瘍

鼻の中にポリープ(良性腫瘍)ができると、鼻水の排出が妨げられ、後鼻漏を引き起こすことがあります。ごくまれに、悪性腫瘍が関係していることも。

5. その他の要因

- 加齢による粘膜の働き低下

- 喫煙や大気汚染などの刺激物質

- 薬の副作用(抗うつ薬や降圧剤など)

- 胃酸逆流(逆流性食道炎)による擬似的な喉の違和感

後鼻漏の診断と病院での治療法

受診のタイミング

次のような場合には、耳鼻咽喉科の受診をおすすめします。

- 1〜2週間セルフケアをしても症状が改善しない

- 黄色や緑色の鼻水が出続けている

- 咳がひどく、睡眠に支障が出ている

- 喉の違和感で食事や会話に集中できない

- 後鼻漏と一緒に頭痛・顔面痛・発熱などがある

「これくらい大丈夫」と我慢せず、専門医に相談することで早期改善につながります。

診察と検査方法

病院では、以下のような方法で診断が行われます。

- 問診と視診:いつから、どんな症状か、鼻水の色や量、アレルギーの有無などをヒアリング。

- 内視鏡検査:鼻や喉の奥を小型カメラで直接観察し、炎症やポリープの有無を確認。

- 画像検査(CT・X線):副鼻腔炎や腫瘍の有無を詳しく調べる。歯性上顎洞炎(歯の炎症が原因)も発見可能。

- アレルギー検査:血液検査や皮膚テストでアレルゲンを特定。

これらにより、後鼻漏の根本原因を明確にし、適切な治療方針を立てていきます。

後鼻漏の治し方|耳鼻科での主な治療法

薬による治療

原因に応じて、次のような薬が処方されます。

- 抗生物質:副鼻腔炎や上咽頭炎など、細菌感染がある場合に使用。

- 去痰薬・粘液調整薬:粘り気のある痰や鼻水をサラサラにして排出しやすくする。

- 抗ヒスタミン薬・抗アレルギー薬:アレルギー性鼻炎による鼻水やくしゃみを抑える。

- ステロイド点鼻薬:鼻粘膜の炎症を抑えて鼻づまりや後鼻漏を改善。

- 漢方薬:体質に合わせて処方されることもあり、慢性的な症状に用いられます(例:小青竜湯、辛夷清肺湯など)。

ネブライザー治療

専用の機械で薬剤を霧状にして吸入する方法。鼻腔や喉の奥まで薬を届けられるため、炎症部位に直接作用しやすいのが特徴です。副作用も少なく、小児にも適応されます。

Bスポット療法(上咽頭処置)

慢性上咽頭炎による後鼻漏に有効な治療法。薬液を含ませた綿棒で、鼻の奥(上咽頭)に直接塗布し、炎症を抑える方法です。

- 効果があれば数回で症状が改善することも

- 処置時に痛みや出血があるため、医師の指導のもとで受けることが大切

手術療法(重度の場合)

以下のような場合には、外科的処置が検討されます。

- 副鼻腔手術:蓄膿症(慢性副鼻腔炎)が薬で改善しない場合

- 鼻中隔矯正術・下鼻甲介切除術:鼻づまりがひどく、通気を改善するため

- ポリープや腫瘍の切除:空気や鼻水の通り道を確保するため

手術は最終手段ですが、症状の根本解決につながるケースも多いです。

よくある質問(FAQ)

Q1. 後鼻漏は本当に治りますか?

A: はい、原因に合わせた対処をすれば改善するケースが多いです。ただし慢性副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎がある場合は、数週間~数ヶ月単位のケアが必要なこともあります。大切なのは、「後鼻漏は“結果”であって、根本の原因がある」という視点です。

Q2. 鼻うがいは毎日しても大丈夫?

A: 基本的には、1日1〜2回までが目安です。やりすぎると逆に粘膜を傷つけたり、耳に水が入ったりするリスクがあります。朝晩など、生活の中で習慣化するのがおすすめです。

Q3. 市販薬だけで治せますか?

A: 軽症の場合は、市販の去痰薬・抗アレルギー薬・漢方薬などで一時的に症状が和らぐこともあります。ただし、「なぜ後鼻漏が起きているか」を突き止めないと根本改善は難しいため、改善しないときは早めに耳鼻科へご相談ください。

まとめ|原因を知って、正しい対策を

後鼻漏は、喉に流れ込む鼻水が粘着して不快な症状を引き起こす「結果としての症状」です。だからこそ、次の3つを意識しましょう。

- 原因を知る

副鼻腔炎、アレルギー、上咽頭炎…人によって異なるため、検査や診断が重要です。 - セルフケアを実践する

鼻うがい、温活、水分補給、生活改善など。地道でも続けることが回復の鍵。 - 早めの受診も検討

数週間たっても改善しないなら、耳鼻科での検査や治療が必要です。

後鼻漏は、決してすぐに治る症状ではありません。多くのケースで、慢性的な副鼻腔炎やアレルギー、上咽頭炎などが関係しており、「何をしても良くならない」と感じている方も少なくありません。

それでも、あきらめないでください。劇的な変化はなくても、少しずつ軽くなっていく過程は必ずあります。大切なのは「原因を正しく知ること」と「治療とケアを止めないこと」。今日できる小さな一歩が、半年後の快適な毎日にきっとつながっていきます。

今あなたの苦しさは、ちゃんと意味がある回復の途中です。焦らず、やさしく、自分の体と付き合っていきましょう。

関連記事:

参考文献

- FDA(アメリカ食品医薬品局)

“Is Rinsing Your Sinuses With Neti Pots Safe?” - CDC(米疾病対策センター)

“Sinus Infection Basics” - Mayo Clinic(メイヨー・クリニック)

“Bad breath – Symptoms and causes” - Healthdirect(オーストラリア政府系医療情報)

“Post‑nasal drip” & “Halitosis (bad breath)” - 鼻アレルギー診療ガイドライン

- 「のどに流れる、貼り付く!後鼻漏はこれで治せ」稲村四郎著

- 朝日新聞デジタル:鼻汁がのどに流れ込む後鼻漏は治せるか?

- 厚生労働省 花粉症対策

- アレルギー性鼻炎有病率の地域差

- 毎日新聞デジタル:後鼻漏の悩み

- 公立学校共済組合 中国中央病院:後鼻漏について

- 川村耳鼻咽喉科クリニック

- クリニックプラス

- 老木医院

- かわもと耳鼻咽喉科クリニック

- アレジオ銀座クリニック