こんにちは、口腔ケアアンバサダー(社団法人 日本口腔ケア学会認定)で、口臭歯磨き粉の研究責任者の上林登(うえばやし のぼる)です。

喉の奥をのぞいても膿栓(臭い玉)が見当たらないのに、口臭が気になる…そんな不安を抱えていませんか?

この記事では、膿栓が「見えないのに臭い」原因と、自宅でできる簡単かつ効果的なセルフケアを歯科専門家の視点から詳しくご紹介します。読者の悩みに寄り添いながら、再発を防ぐための生活習慣やおすすめのケア商品も解説します。

クリックできる目次

膿栓が見えないのに口が臭いのはなぜ?

膿栓は「隠れ扁桃」に潜む!見えない原因を専門家が解説

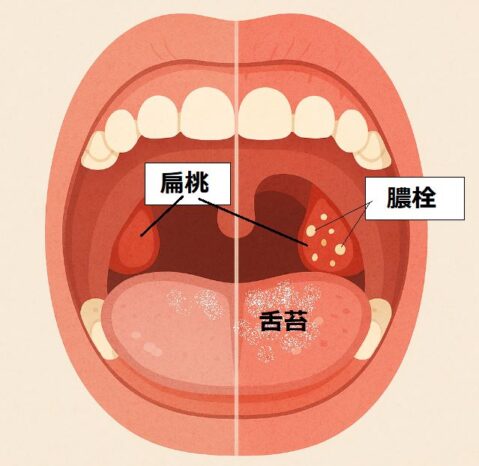

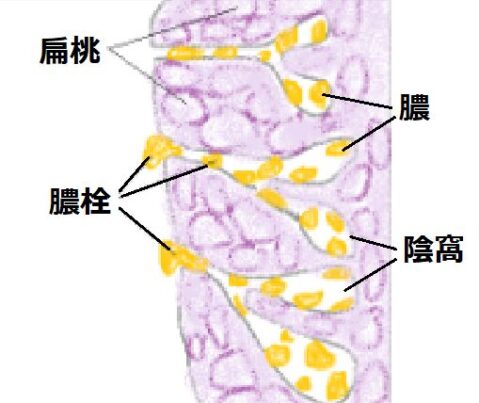

膿栓(臭い玉)は、扁桃腺の表面にできる白や黄白色の小さな塊で、強い悪臭を放つことがあります。しかし、膿栓は必ずしも目に見える場所にできるとは限りません。扁桃には「前扁桃弓」や「陰窩(いんか)」と呼ばれるヒダやくぼみがあり、その奥に膿栓が隠れている場合があるのです。

とくに扁桃腺が大きい方や、喉の奥の構造が複雑な方は、鏡で見ても膿栓が確認できないケースが多くあります。そのため、「見えない=ない」と思い込まず、臭いが強い場合は「見えない膿栓」の存在も疑うべきです。

見えない膿栓のサイン:臭い玉特有の臭いと症状

膿栓があるときに特徴的なのが、「腐ったチーズ」や「ドブのようなにおい」とも表現される独特の悪臭です。これは、膿栓に含まれる細菌やタンパク質分解物が原因です。また、喉の奥に軽い違和感や圧迫感を感じる人もいます。

もし、喉を見ても何もないのに上記のような臭いがあるなら、それは「見えない膿栓」が原因の可能性があります。

▶ 詳しくは 膿栓の正体や取り方の基本情報はこちら をご覧ください。

こちらで簡単な質問に答えると膿栓(臭い玉)のチェックとアドバイスを受けることができます。

他の原因との見分け方:膿栓以外で口臭が起こるケース

もちろん、口臭のすべてが膿栓に原因があるわけではありません。舌苔、歯周病、副鼻腔炎、胃の不調なども強い口臭の原因になります。特に、舌の奥に白い苔がついている場合は、そちらが原因かもしれません。

しかし、「喉の奥から臭いがする」「鼻から抜けるような生臭さがある」場合は、膿栓による可能性が高いです。気になる方は、まず膿栓ケアから始めてみるのがおすすめです。

歯科専門家が教える即効セルフケア:まず今すぐ臭いを抑える!

基本は喉うがい!声出しガラガラうがいで膿栓スッキリ

自宅で手軽にできる膿栓ケアの基本は、「ガラガラうがい」です。ぬるま湯に少量の塩を加え、喉の奥で強めにガラガラうがいをすることで、扁桃に溜まった膿栓が浮き上がりやすくなります。

さらに効果を高めたい場合は、「オー」と声を出しながらうがいするのがコツ。喉が振動することで、奥に隠れた膿栓が動きやすくなります。

喉の奥を優しくマッサージ:隠れた臭い玉を浮かせる裏ワザ

外から喉をマッサージすることで、奥に潜む膿栓が浮き出ることがあります。方法は簡単。顎の下から喉仏に向かって、指の腹で円を描くように優しくマッサージします。決して強く押しすぎず、喉が「気持ちいい」と感じる程度でOKです。

この方法は直接触れずに膿栓の動きを促すので、綿棒などでつつくよりも安全です。

口腔内をリフレッシュ!舌・口蓋の簡単セルフケア

膿栓対策として、舌の表面や口の上あご(口蓋)に溜まった汚れもきれいにしておくと効果的です。やわらかい舌ブラシで舌苔を軽く除去したり、口腔内用のマウススプレーを使ったりすることで、口臭を抑える即効性が期待できます。

ただし、根本的な解決にはなりませんので、あくまで応急処置として取り入れましょう。

NG例:やってはいけない自己流ケア

膿栓を自力で取ろうと、指や綿棒で喉の奥を突いたりする方がいますが、これは非常に危険です。扁桃腺はデリケートな器官なので、傷つけると炎症を起こしたり、逆に膿栓が奥に押し込まれてしまうこともあります。

また、濃いめのうがい薬を頻繁に使うのもNG。粘膜を刺激して逆に乾燥を招く可能性があります。安全で確実な方法を選びましょう。

膿栓を繰り返さない!根本対策と再発防止ガイド

生活習慣を見直そう:乾燥させない・疲れをためない

膿栓は一度取れても、またすぐにできてしまう厄介な存在。再発を防ぐためには、喉を乾燥させず、免疫力を保つ生活習慣を意識することが大切です。

- 水分補給をこまめに:喉が乾くと細菌が増え、膿栓ができやすくなります。1日に1.5~2Lを目安に水を飲みましょう。

- 加湿器やマスクで乾燥予防:とくに冬場やエアコン下では、喉の保湿対策を忘れずに。

- 十分な睡眠とバランスのよい食事:疲労や栄養不足は免疫力の低下を招き、扁桃炎の悪化や膿栓の原因になります。

- 鼻呼吸を意識する:口呼吸は喉を乾燥させ、細菌が繁殖しやすい環境をつくります。鼻炎などがある場合は、耳鼻科の受診も検討しましょう。

毎日の口腔ケア+αで膿栓をブロック!

膿栓の正体は、食べかすや細菌の死骸、古い細胞などが混ざってできたタンパク質の塊。つまり、口腔内を清潔に保つことで、その材料自体を減らすことができるのです。

以下のような習慣を取り入れましょう。

- 食後の歯磨き・フロス:食べかすを残さないことが第一歩。

- 舌苔の除去:やわらかい舌ブラシで軽くこすり、菌の温床を減らします。

- マウスウォッシュの活用:殺菌・保湿効果のある製品を使い、菌の繁殖を抑えます。

▶ 詳しくは 膿栓の基本ケアはこちらの記事 をご覧ください。

それでも臭い玉が出るときは?専門機関の活用法

どれだけケアしても膿栓が頻繁にできる場合や、喉の違和感が続く場合は、耳鼻咽喉科の受診を検討してください。医療機関では、吸引器や専用器具で安全に膿栓を除去できます。

また、慢性的な扁桃炎を繰り返している場合、まれに扁桃摘出を勧められるケースもありますが、これはあくまで最終手段です。自己判断せず、専門医とよく相談しましょう。

内部リンク案内(関連記事)

あわせて読みたいおすすめ記事:

専門家もおすすめ!口臭&膿栓ケア製品でラクラク予防

毎日のケアに+「アルカリイオン水」:膿栓ができにくい口内環境づくり

膿栓の原因は、口腔内に残るタンパク質や菌。その予防には、殺菌効果と除去効果のあるケア製品を日常的に使うのが効果的です。歯科専門家の視点からおすすめしたいのが、アルカリイオン水の「口臭予防 美息美人」。

この歯磨き粉は、アルカリイオンの働きで膿栓(タンパク質)の表面を溶かして浮かすので、うがいで取れることもあります。

さらに膿栓の原因となる細菌を強力にブロックし、再発を防ぎます。

「美息美人」の特徴と使い方:手軽に続けられる理由

- 就寝前の1回でも効果を実感

- 研磨剤・アルコール不使用で安心

- 医療機関でも採用される処方

さらに、口臭や膿栓が気になる方の多くが「翌朝の口臭が激減した」「喉の奥がスッキリするようになった」と実感しています。

まずは試して実感!

「見えない膿栓」による不快な臭いは、正しいケアとアイテム選びで改善できます。まずはご自宅でできることから始めてみませんか?

▶ ご購入はこちらから

まとめ:見えない膿栓も怖くない!正しいケアで快適な息を取り戻そう

膿栓は見えなくても、喉の奥でしっかりと存在し、口臭の原因になります。ですが、焦る必要はありません。ガラガラうがいや喉マッサージなどの簡単な対策、そして日常のケアを少し見直すことで、着実に改善が可能です。

歯科専門家のアドバイスをもとに、あなたも今日から一歩ずつ行動を始めましょう。膿栓のない、快適な息と笑顔あふれる日常を手に入れてくださいね。

関連記事:

口臭の原因は膿栓だけではありません。詳しくはこちらの記事をご参考にしてください。

【参考文献・資料】