喉に白い臭い玉(膿栓)ができたことで困っている人が多いのではないでしょうか。でも、臭い玉(膿栓)は取っても何度でもできるし、人によってできる原因が異なります。ですので、自分の臭い玉(膿栓)ができる原因をよく知って対策することが重要です。

こちらでご紹介している記事をお読みいただければ、臭い玉(膿栓)の悩みを解決できると思います。

臭い玉(膿栓)とは

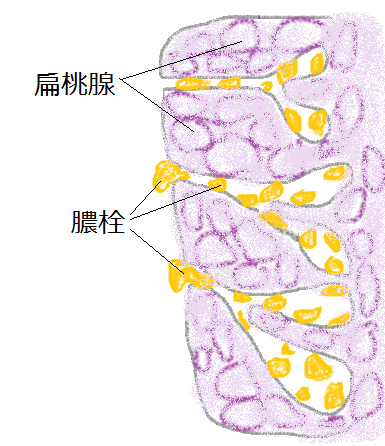

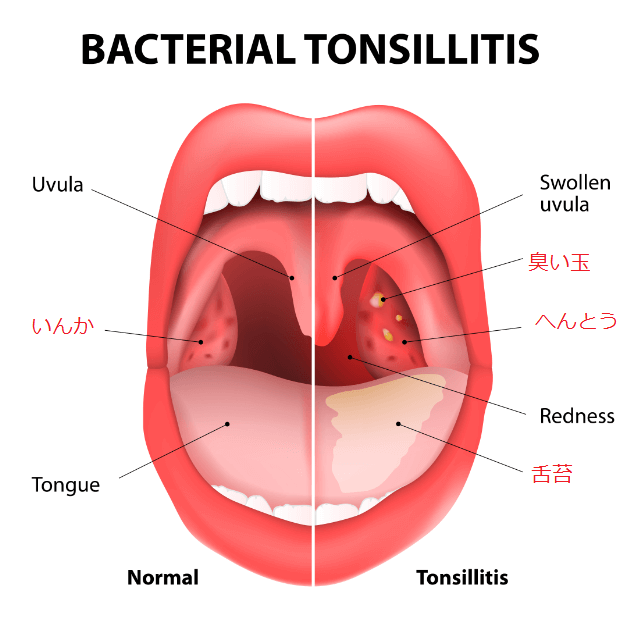

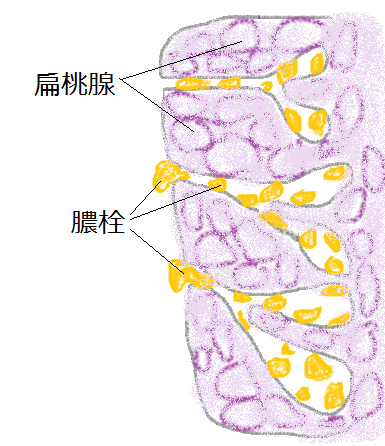

膿栓(臭い玉)は、扁桃(へんとう)の穴に粘液(免疫)と細菌の死がいが集まってできた米粒大の固まりです。 ですから、膿栓が出来ると、喉がイガイガしたり、喉から鼻に抜ける口臭を感じるようになります。

引用:口臭の元!臭い玉(膿栓)ができる4つの原因と取り方

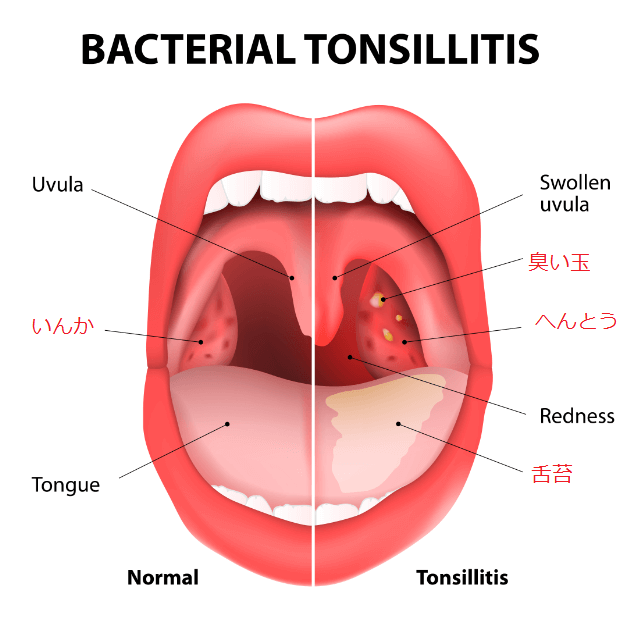

臭い玉(膿栓)が出来る場所

臭い玉(膿栓)ができると、喉に白い玉が見えることがありますが、一般的には扁桃(へんとう)の陰窩(いんか)という穴の中にかくれているために見えないことの方が多いのです。詳しくは『膿栓が見えない?膿栓のできる場所はここ!直接取るのは危険』をご参考にしてください。

臭い玉(膿栓)ができた時の症状

臭い玉(膿栓)は見えていないのに、喉にイガイガなど違和感を感じたり喉から鼻にかけて下水臭がすることも。喉がイガイガしエヘン虫がよく出る場合は、『エヘン虫が暴れる原因とだまらす方法はコレ!』をご参考にしてください。

臭い玉(膿栓)が口臭原因!?

ところが、ある日くしゃみや咳をした時に、臭い玉(膿栓)が口に飛び出してくることがあります。初めて異様な形の臭い玉(膿栓)を見たり、ひどいニオイを嗅ぐことで、口臭が気になるきっかけになる人が多いです。

臭い玉(膿栓)が臭くなるのは…

細菌の死がいの固まりである膿栓(のうせん)に細菌が繁殖し腐敗を起こすからです。だから…膿栓(のうせん)は臭い!

引用:口臭原因!膿栓(のうせん)についての基礎知識

本当は膿汁(のうじゅう)が口臭原因になっている

膿汁(のうじゅう)というのは聞きなれない名前かもしれませんが、膿汁は膿栓の元となる粘液です。

膿汁ができると、喉に痰がへばりつくような感じになり違和感を感じることがあります。また、膿汁は唾液に混じり、舌の奥に舌苔(ぜったい)をつくる原因になる。この二つのことによって、強い口臭を発生する原因になります。

口臭の元である膿汁(のうじゅう)は、扁桃(へんとう)から分泌される粘液(免疫物質)に細菌の死がいなどが混じり膿化したものをいいます。

膿汁(のうじゅう)は、だから臭い!それに、固まると臭い玉(膿栓)になる悪質な液体なのです。

引用:膿汁(のうじゅう)が本当の口臭原因!膿汁は膿栓より臭い!

臭い玉(膿栓)や膿汁ができる原因

臭い玉(膿栓)や膿汁は、喉にばい菌が増えることで扁桃(へんとう)の陰窩という穴にできるのですが、次のようなことがあると、更にできやすくなります。

- 口呼吸で喉が乾燥する

- 唾液が少ないため、喉が洗浄できない

- 後鼻漏で喉に細菌が増える

- 蓄膿症

- 鼻炎

- 咽頭炎、喉頭炎

- 逆流性食道炎

引用:膿栓(臭い玉)は取ってもすぐできる!予防の仕方はコレ!

耳鼻科疾患があるときには、治療をうけて先ず病気を治すことが大事です。また、口呼吸などによって口腔乾燥を起こしているときには、それらを改善することも大切です。

臭い玉(膿栓)の取り方

綿棒などを使用して、ご自分で臭い玉(膿栓)を取ろうとする人がいますが、喉を傷つけたりばい菌が感染するかもしれないので、おすすめできません。安全に臭い玉(膿栓)を取る方法は耳鼻科で除去してもらうのが良いと思います。しかし、耳鼻科では、高熱が出ているなど悪化しているケースを除いて取らない医師が多いようです。まずは耳鼻科で相談されてはいかがでしょう。

耳鼻科では、イソジンなどのうがい薬でうがいを行うように勧められることが多いです。イソジンのようなうがい薬には、喉のばい菌を殺菌する効果がありますが、臭い玉(膿栓)を取るのは難しいかもしれません。

うがいを行うだけであれば、水によるうがいでも代用できます。

引用:うがいで膿栓(臭い玉)を効果的に取る5つのポイント

臭い玉(膿栓)の予防

喉に細菌が感染しても、異常増殖しなければ、いずれ喉はきれいになります。それは、食事や飲み物、唾液が喉の細菌を洗い流すからです。そして、免疫作用によって喉が清潔になります。これが健康な人のからだ。

ところが、この除菌作用が働かない人がいます。除菌できなければ、慢性的に喉が不衛生状態になる。そして、膿汁(のうじゅう)ができるのです。

ところが、この除菌作用が働かない人がいます。除菌できなければ、慢性的に喉が不衛生状態になる。そして、膿汁(のうじゅう)ができるのです。

臭い玉(膿栓)ができやすい人の特徴は、口呼吸や唾液が少ないこと。そして、喉にばい菌が増えやすい環境にあることです。

ですから、臭い玉(膿栓)ができないように予防するためには、口呼吸を鼻呼吸になおすことも大事ですが、毎日、のどうがいを行い清潔を保つようにしなければいけません。常に喉がきれいな状態であれば、臭い玉(膿栓)や膿汁は予防できます。

引用:のどの膿を予防する方法!これで膿栓(のうせん)と膿汁(のうじゅう)はなくなる